[경제] 젊은 공무원은 ‘워라밸’ 고참은 ‘처우’ 찾아 떠난다…경쟁률도 뚝

-

4회 연결

본문

정부세종청사로 출근하는 공무원들. 연합뉴스

#올해 3월 4급(서기관)으로 승진한 기획재정부 A팀장은 쿠팡으로 이직하기 위해 최근 퇴직했다. 최근 고용노동부·공정거래위원회에서 5급(사무관) 이상 공무원이 줄줄이 쿠팡으로 이직하면서, 관가에서는 “부족한 봉급과 높은 업무 강도를 넘어설 공무원으로서의 자부심이 이전 같지 않다”는 이야기가 나오고 있다.

#B부처 김모(33) 사무관은 법학전문대학원(로스쿨) 진학을 위해 사직서 제출을 진지하게 고민 중이다. 김 사무관은 “부처 내부부터 대통령실까지 계속되는 보고, 이를 위한 출장, 잦은 야근에 몸과 마음이 지쳤다”며 “또래 공무원들이 로스쿨에 가서 경력을 살리는 모습을 보고 흔들렸다”고 말했다.

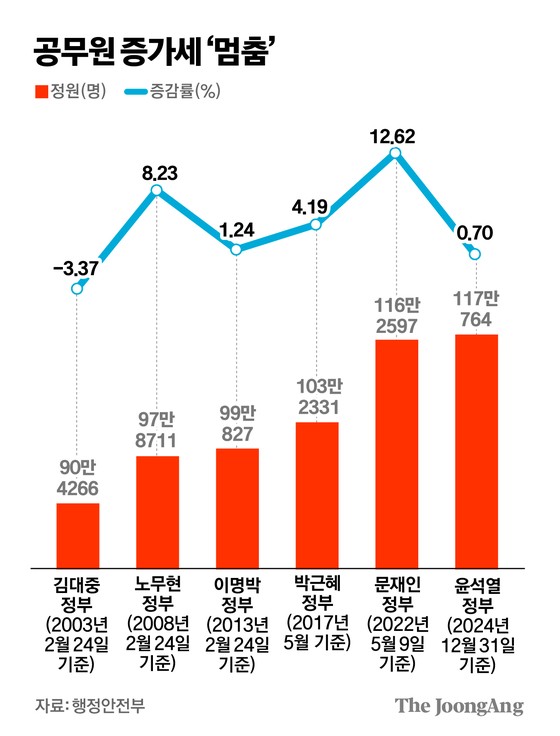

20·30대 공무원, 중견 관리자 공무원, 고위 공무원 할 것 없이 ‘탈(脫)공직’이 늘고 있다. 공직에 들어가려는 청년들의 경쟁률은 해마다 내려가는 중이다. 전문성 있는 인재의 공직사회 기피 현상을 막기 위해서는 성과 위주의 보상과 경직적 조직문화 해소가 필수적이라는 지적이 나오고 있다.

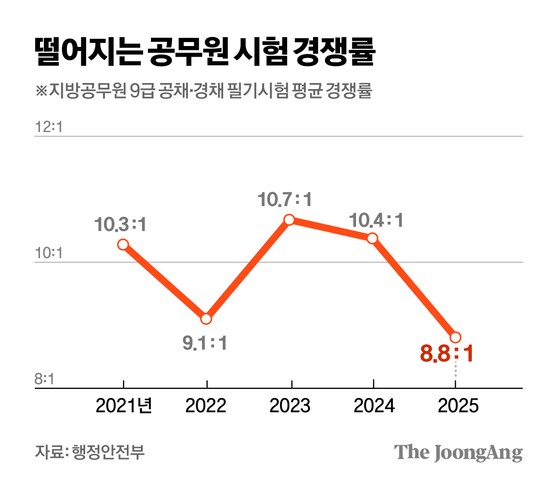

19일 행정안전부에 따르면 최근 치러진 2025년도 지방공무원 9급 공채·경채 필기시험 평균 경쟁률은 지난해보다 하락한 8.8대 1을 기록했다. 모집 인원(1만3596명)은 지난해보다 1289명 늘었지만, 지원자(11만9066명)는 9268명 줄었기 때문이다. 지방직 9급 경쟁률은 2023년(10.3대 1)부터 내리 하락해 2022년(9.1대 1) 이후 가장 낮은 수준을 찍었다.

정근영 디자이너

경쟁률 하락은 청년에게 공무원이란 직업의 인기가 예전만 못하기 때문이다. 통계청 사회조사에 따르면 청년(13~34세)이 선호하는 직장 1위는 대기업(27.4%·2023년 기준), 2위는 공기업(18.2%), 3위가 국가기관(16.2%)이었다. 10년 전인 2013년만 해도 국가기관(28.6%)을 선호하는 청년이 가장 많았고, 대기업(21%)은 두 번째였다.

공무원 인기 하락의 이유는 젊은 공무원이 공직사회를 떠나는 이유와 맞닿아 있다. 저연차 공무원은 ‘워라밸(일과 삶의 균형)’ 부족과 수직적인 조직문화를 이탈의 최대 이유로 꼽는다. 서울시 소속 C주무관(32)은 “지역 행사 일정이나 재난·사고 발생에 따라 갑작스럽게 초과근무해야 하는 경우가 점점 많아지는 것 같다”고 전했다. 실제 인사혁신처 조사에 따르면 전체 공무원 중 정시에 퇴근하는 사람은 22.7%에 불과했고, 23.2%가 하루 평균 약 1시간 이내, 22.9%가 1시간 초과 2시간 이내의 초과근무를 했다(2023년 5~7월 기준, 평균 1일 초과근무 시간). 약 4시간 이상 초과근무하는 사람도 10.7% 있었다.

저연차 공무원이 직장 내 갑질을 겪는 경우도 흔했다. 한 청 단위 기관에서 관리자가 아닌 6급 이하 공무원 1027명을 대상으로 설문 조사한 결과 갑질을 경험한 사람은 59.2%에 달했다. 이 중에는 상사로부터 비인격적인 대우를 받거나(45.4%), 부당한 인사(39.3%), 업무상 불이익(35%)을 받은 사람이 많았다.

중견급 공무원으로 넘어갈수록 또래 직장인과 벌어지는 처우에 대한 불만이 크다. 민간 임금 대비 공무원의 보수 수준은 83.1%(민간 임금을 100으로 봤을 때, 2023년 기준)로 역대 최저 수준이다. 민간 대비 공무원 보수 수준은 지난 2020년 90.5%까지 올랐다가 2021년부터 다시 하락했다. 민간 기업의 중견급 공무원에 대한 수요도 있다. 정부 관계자는 “최근 고액 연봉을 주는 여러 기업에서 서기관 이상 공무원에 대한 추천 요청이 들어오고 있다고 들었다”고 했다.

실제 한국행정연구원이 지난해 공무원 6075명을 대상으로 설문한 결과 6~10년차와 8~9급의 이직 의향이 가장 높았는데, 이직 의향이 있는 공무원 가운데 66%가 ‘낮은 보수’를 이유로 꼽았다. 전체 공무원의 이직 의향은 2017년 이후 7년째 계속 상승한 것으로 나타났다.

김경진 기자

고위공무원은 정부가 바뀔 때 인적 쇄신이라는 이유로 대대적인 교체를 겪기도 한다. 고위공무원(국가직·일반직)의 의원면직·명예퇴직은 박근혜 정부 임기 중 연 169~183명이었다가 문재인 정부가 출범한 해인 2017년 195명으로 증가했다. 이듬해부터 다시 148~188명 수준에 머무르다 윤석열 정부가 출범한 2022년 204명으로 급증했다.

전문가는 공무원에 대한 처우와 조직문화가 민간과 크게 괴리되지 않는지 점검할 때라고 조언한다. 이제경 충남대 행정학부 교수는 “다른 국가도 공공부문보다 민간부문의 처우가 좋지만, 한국은 유독 차이가 크다”며 “공직사회의 경쟁력 유지를 위해 공무원이 성과와 노력을 중심으로 보상받을 수 있도록 하는 체계를 마련해야 한다”고 말했다. 이 교수는 “공직에 인재가 몰릴수록 편익이 국민에게 간다는 인식으로 정책을 개선해야 할 것”이라고 했다.

댓글목록 0