[문화] "평생 다시 못 볼 전시"…물음표를 감탄사로 만든 '기…

-

2회 연결

본문

국립현대미술관 덕수궁에 전시된 김종남의 유화 '새들의 산아제한' 앞 관람객들. '초현실주의와 한국근대미술'전에는 앵포르멜(비정형)과 단색화 열풍 속에서 평생 초현실주의적 세계를 탐구한 김욱규·김종남(마나베 히데오)·김종하·신영헌·김영환·박광호 6인을 재조명했다. 뉴스1

지난 24일 오후 국립현대미술관 덕수궁, 평일인데도 전시장은 국내외 관람객들로 붐볐다. '초현실주의와 한국 근대미술', 한국 미술사 속 숨겨진 6인의 초현실주의자를 조명하는 전시다. 김욱규ㆍ김종남ㆍ김종하ㆍ신영헌ㆍ김영환ㆍ박광호, 미술계에서도 생소한 1911~32년생 초현실주의 화가들을 발굴했다.

국립현대미술관 덕수궁 박혜성 큐레이터

“삶과 죽음을 가르는 것은 상상력이다. 우리의 삶은 다른 곳에 있다.” 1924년 프랑스의 앙드레 브르통의 ‘초현실주의 선언’은 이렇게 끝난다. 선언 100주년을 맞아 지난해 파리 퐁피두센터에서 시작한 전시가 유럽을 순회 중이다. 그러나 식민지에서 전쟁과 분단까지, 살아남는 것부터가 ‘초현실적’이었을 한반도에서 초현실주의 미술이 있었을까 고개부터 갸웃하게 되는데….

김종남의 유화 '새들의 산아제한' 앞에 선 국립현대미술관 덕수궁 박혜성 학예사. 권혁재 사진전문기자

이중섭이나 박수근 전시였다면 작가 이름만으로도 충분했을 텐데, 모험이다. 그런데 지난해 덕수궁에서는 이보다 더 큰 모험이 있었다. ‘한국 근현대 자수-태양을 잡으려는 새들’, 3개월 동안 15만명이 몰렸다. “자수가 미술이야? 공예박물관도 아닌 국립현대미술관에서 왜?”라는 물음표부터 떠올랐을 이 전시, 마지막 주에는 “평생 다시 못 볼 전시”라며 관객들이 미술관 앞에 긴 줄을 섰다. 미술 콘텐트로는 처음으로 양성평등문화상을 받았고, 한국미술정보개발원 설문 ‘2024년 최고의 전시’에서 압도적 1위도 차지했다. 덕수궁미술관에 20대가 가장 많이 몰린 해였다. 손으로 만드는 것에 대한 갈망ㆍ경탄ㆍ공감이 쏟아졌다.

이 두 틈새 전시 뒤에 한 사람이 있다. 국립현대미술관 덕수궁의 박혜성(51) 학예사다. 전시장에서 만난 그는 “내 메이저(전공)는 마이너”라며 “화려한 꽃들도 있지만, 저 아래 핀 제비꽃도 봐 주면 좋겠다”고 말했다. 그는 어떻게 이런 ‘기이한’ 전시를 꾸릴까.

지난해 열린 '한국 근현대 자수: 태양을 잡으려는 새들'의 표제작 앞에 선 관람객. 무형문화재 자수장 최유현의 30대 초반 작품으로 화가 산정 서세옥에게 밑그림을 청해 그 위에 수를 놓았다. 연합뉴스

주제에 집중, 경계 짓지 않았다.

자수전의 경우 국립현대미술관에서 다룬 적 없는 장르이기도 했지만 특히 섬유예술에서도 누락됐던 상업 자수와 무형문화재 장인까지 포괄했다. 자수 안에서도 장인과 예술가의 경계, 추상과 구상의 경계를 허물었다.

표제작 ‘태양을 잡으려는 새들’(1968)은 무형문화재 자수장 최유현이 30대 초반 제작한 추상 자수다. 한국화의 거목 서세옥에게 청한 밑그림 위에 수를 놓았다. 가로 240㎝ 화폭이 비단 자수가 자아내는 입체감으로 한층 빛나는 작품이다. 박 학예사는 “대학 자수과가 섬유예술과가 되면서 자수는 아카데미 밖으로 나간다. 자수는 상품이자 교양으로 1960~70년대 정점을 찍었다”며 “상품자수와 무형문화재 자수를 전시에서 제외한다면 한국 근현대 자수의 반쪽만 보여주는 거라 생각했다”고 말했다.

김종남(마나베 히데오), 수변(水邊), 1941, 캔버스에 유채, 123.5x161㎝, 일본 이타바시구립미술관 [사진 국립현대미술관]

초현실주의전도 마찬가지였다. 가장 어려운 것은 작가를 찾아내고 작품을 모아 한국 초현실주의의 실체를 보여주는 일. 수소문 끝에 일본에 있는 김종남(1914~86)의 유족과 연락이 닿았다. 경남 산청 출신의 김종남은 일본미술학교 졸업 후 태평양전쟁 때 항공정비부대에 동원됐다. 1950년 마나베 집안의 양자가 되어 성을 바꾸고, 일본인 여성과 결혼했다. 재일조선인에 대한 차별과 편견으로부터 가족을 지켜야 했던 그는 임종을 앞두고서야 두 아들에게 자신이 한국인이라 밝혔다.

‘마나베 히데오라는 일본인으로 살아온 그를 전시에 포함해도 될까’ 염려도 됐지만 장남이 차곡차곡 간직해 온 그림을 보고 마음을 바꿨다. 울창한 숲속에 숨어 이쪽을 응시하는 그림 속 인물은 정체성을 감추고 살아가야 했던 김종남 자신이었을지도 모른다. ‘나는 전시를 열어 보여주는 사람인데, 나만 보긴 아깝다’ 싶었다. 박 학예사는 “1차 대전 후 온 나라가 폐허가 되고 청춘이 죽어 나갔을 때 앙드레 브루통이 초현실주의 선언으로 외친 건 ‘프랑스의 재건’이 아니라 ‘인간 해방, 인간성의 회복’이었다”라며 “다른 전시도 아닌 초현실주의에서, 그 무의식까지 민족주의 잣대로 평가하면 안 되겠다고 생각했다”고 덧붙였다.

고려인 화가 변월룡의 '자화상'. 사진 국립현대미술관

이름 없이 사라진 이들에 대한 연민

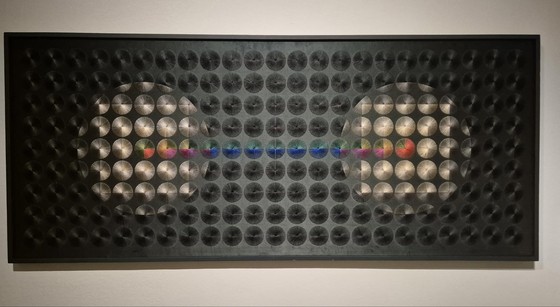

김종남만이 아니다. 1916년 연해주에서 태어나 러시아 레핀 예술대학 부교수를 지낸 고려인 화가 변월룡을 2016년 전시로 세상에 다시 내놓았다. 처음 그를 알린 미술평론가 문영대 씨가 전시 이듬해 홍진기 창조인상을 받았다. 선뜻 하려는 이 없던 변월룡 전시를 맡은 것은 ‘이번이 아니면 이 사람, 알려질 기회가 없겠구나’ 싶어서였다. 자수전에서는 1992년 개인전을 마지막으로 미술계에서 자취를 감춘 송정인(88)을 재조명했다. 옵아트(Optical Art)에 가까운 추상 자수를 놓으며 미술 안에서 평가 받고 싶었던 그 마음을 헤아렸다.

지난해 '한국 근현대 자수: 태양을 잡으려는 새들'에 출품된 송정인의 '작품 O-3'(1973). 연합뉴스

자수전 이후 아시아 큐레이터들이 머리를 맞대고 1950~80년대 아시아의 섬유예술을 연구하기 시작했다. 초현실주의는 전시가 열린 뒤 “우리 아버지도 초현실주의 그림을 그렸다”는 다른 유족들의 제보가 이어지고 있다. 그의 다음 발걸음은 도불 작가전. “1970년대까지 50명 넘는 우리 예술가들이 프랑스로 유학을 갔다. 이들이 무엇을 꿈꿨고, 거기서 어떤 외국 예술가들과 교류했는지 좀 더 넓은 관점에서 보고 싶다”고 말했다.

댓글목록 0