[문화] 나폴레옹과 체스 게임 펼친 자동인형 '튀르크인'... 그 정체는…

-

2회 연결

본문

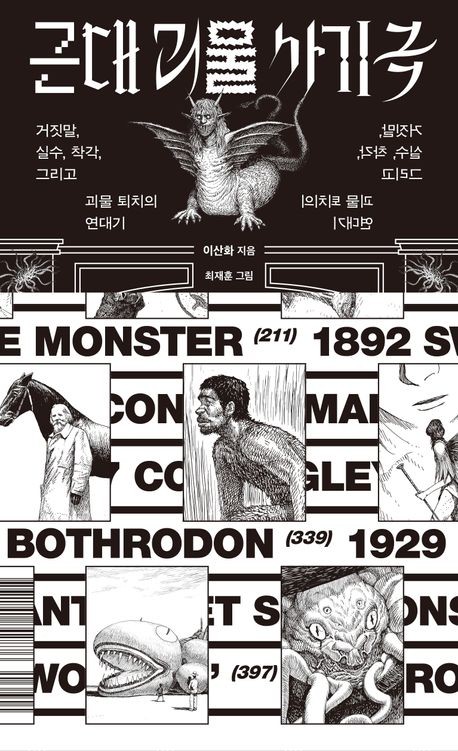

책표지

근대 괴물 사기극

이산화 지음

최재훈 그림

갈매나무

괴물은 인간 상상력의 산물이다. 공포‧경악‧환상‧비정상 등 괴랄한 수식어가 늘 따른다. 자극의 역치가 높아진 현대 영상물에서 콘텐트의 마르지 않는 샘이 된 이유다.

SF작가인 지은이는 1700년대~1900년대에 걸쳐 그럴싸한 이야기로 사람을 속인 가짜 괴물 30여 종을 세밀하게 소개한다. 괴물에 얽힌 사기와 날조, 착각과 실수의 연대기에 그치지 않는다. 인간의 욕망과 허영, 불안과 두려움 속에서 괴물이 생기고 확산한 배경과 인류사에 음으로 양으로 끼친 영향도 함께 다룬다.

예로 1770년 오스트리아 빈의 쇤브룬 궁전에서 체스 게임을 펼친 ‘튀르크인’이라는 이름의 자동인형은 인류에게 오늘날 로봇과 인공지능(AI) 개발로 이어지는 영감을 선사했다. 1809년 빈을 점령한 나폴레옹과 대국을 펼치는 등 자동인형은 1854년 화재로 사라지기 전까지 유럽 전역에 말하고, 악기를 연주하고, 생각하는 기계 개발에 대한 기대를 안겼다. 실상은 내부에 사람이 들어가 수동으로 작동한 ‘공모사기 인형’이었지만 말이다.

영화 ‘시민 케인’(1941)으로 유명한 오손 웰스는 1938년 자신이 기획‧제작한 CBS의 ‘머큐리 방송극단’ 프로그램에서 ‘화성인 침공’편을 방송하며 괴물의 지평을 우주로 넓혔다. 우주의 촉수괴물이 살인광선을 쏘아대는 내용은 일부 대중이 실제로 착각할 만큼 충격을 안겼다. 오늘날 일반화한 우주괴물의 원형이다. 당시 인기 미디어였던 라디오와 괴물 서사 탄생과의 관계를 보여준다.

지은이는 18세기 ‘동굴인간’에선 인간에 대한 정의와 인종주의의 기원, 19세기 ‘미주리움’에선 고생물학과 괴물의 상호작용, 20세기 ‘콩고의 브론토사우루스’에선 제국주의와 종교적 맹신을 다룬다. 이처럼 괴물은 과학과 역사, 인간사와 상상의 상호작용 속에서 탄생했고 퍼져 나갔다.

과학이 이성적·합리적이라면 괴물은 그 대척점에 있는 감성적이고 문제적인 창작물이다. 1730년대에 함부르크 시장이 소유하던 머리 일곱 개의 히드라 박제도 그런 환상적 괴물의 흔적이었다. 1735년 이 도시를 찾은 스웨덴 청년 칼 린나이우스(칼 폰 린네)는 과학적 관찰과 지식을 바탕으로 히드라가 수도사들이 대중을 겁주기 위해 여러 동물의 사체를 기워 『요한계시록』에 나오는 ‘일곱 머리 용’과 비슷하게 만든 것으로 결론 내렸다.

린네는 1738년 생물분류학의 주춧돌을 놓은 『자연의 체계』를 펴내며 “자연은 초지일관적이라 결코 한 몸에 머리 여럿을 만들지 않는다”고 설명했다. 히드라는 유니콘‧피닉스 등과 더불어 자연에 존재할 수 없어 생물분류체계에 들어갈 수도 없는 ‘착각이나 상상의 산물’, 즉 괴물로 분류됐다.

이처럼 괴물을 과학으로 ‘퇴치’한 린네는 만유인력의 뉴턴과 지동설의 코페르니쿠스와 함께 인류의 과학적 사유와 이성적 사고체계의 확립에 기여했다. 하지만 괴물은 그럴수록 더욱 그럴싸한 서사로 무장을 강화하면서 오랫동안 인류의 상상 속에 동거하며 온갖 상상의 원천이 됐다. 이제 인간 자신이 괴물이 되지 않도록 조심해야 한다는 지은이의 지적이 귓가를 맴돈다. 세밀한 괴물 삽화에도 눈길이 간다.

댓글목록 0