[라이프] [Cooking&Food] 달항아리를 보면서

-

2회 연결

본문

여백의 말들

그릇에는 음식을 만든 이의 마음이 담긴다. 막사발에 막걸리를 부을 때는 소탈하게 즐겨주길 바라는 마음이, 요리를 정갈하게 담은 밥상에는 정성을 알아주었으면 하는 마음이 배어 있다. 그릇이 음식의 첫인상만 좌우하는 것은 아니다. 그릇과 음식에도 궁합이 있다. 신맛이 강한 음식을 알루미늄 그릇에 담으면 금속이 녹아 몸에 해롭고, 무쇠 그릇에 생선을 담으면 비린내가 배어 세척이 어렵다. 플라스틱은 더 조심스럽다. 뜨거운 음식은 말할 것도 없고, 샐러드처럼 산성 드레싱이 들어간 음식도 유해 물질을 녹여낼 수 있다.

이런저런 걱정 없이 쓸 수 있는 그릇이 있을까. 정답은 도자기다. 도자기는 산성과 염기에 모두 강하고, 뜨겁거나 찬 음식 모두를 안정감 있게 담아낸다. 숨을 쉬는 재질이라 발효 음식과도 잘 맞는다. 무엇보다 도자기는 음식을 돋보이게 한다. 동양의 도자 문화권에서는 ‘그릇의 미덕은 음식보다 나서지 않는 것’이라는 말이 전해진다. 청자나 백자의 은은한 색감은 음식보다 앞서지 않고, 적당한 무게감과 온기는 손에 쥐었을 때 안정감을 준다.

한때 한국은 도자기의 나라였다. 고려청자는 중국을 비롯해 중앙아시아까지 수출되며 최고의 찬사를 받았고, 조선백자의 찻사발은 일본 다도 문화에 깊은 영향을 미쳤다. 지금도 조선백자의 찻사발 ‘이도 다완’은 수억 원에 거래되며 수집가들 사이에 귀하게 여겨진다. 특히 달항아리는 세계적으로 주목받는 조선 도자의 상징이다. 2023년 뉴욕 크리스티 경매에서 18세기 백자대호, 일명 달항아리가 약 61억 원에 낙찰되었다. 본래는 곡물이나 물을 담는 실용적 항아리였지만, 국립현대미술관 초대 관장을 지낸 이경성 미술평론가가 ‘달처럼 둥글다’고 표현하면서 달항아리란 이름으로 불리게 되었다.

최근 성남 대광사에서 이색 전시가 열린다고 해 다녀왔다. 부처님을 모시는 법당 안에 달항아리를 전시하는 파격적인 전시였다. 경혜 주지 스님은 “달항아리는 비움과 자비, 불교의 본질을 상징한다”고 설명했다. 그 말이 추상화가 김환기가 “달항아리에는 조선 사람의 마음이 담겼다. 넉넉하고, 고요하고, 비워냈지만 충만하다”고 말한 것과 닮아 있었다.

전시는 조선백자에 매료된 일본인 아사카와 노리타카·다쿠미 형제의 정신이 이어진 자료관과 함께했다. 형제는 조선 도자기를 연구하기 위해 가마터 700여 곳을 조사하고 기록을 남긴 인물로, 조선의 미를 세상에 알린 일본 민예 운동(日本民藝運動)의 주역이기도 하다. 전시에 함께 참여한 양구 도예가는 “조선백자의 비대칭적인 아름다움, 물 흐르듯 자연스러운 선을 재현하기 위해 30여 년을 사료를 보고, 직접 빚기를 반복했다. 이제야 조선백자의 진면목을 선보이게 돼 뿌듯하다”고 말했다.

길을 나서며, 마음 한 켠에 아쉬움이 남았다. 저 달항아리가 우리집 부엌에 있다면, 술을 가득 담아 동네 잔치를 열기도, 우울한 날엔 꽃을 꽂아 위로 받기도, 끝없는 욕심에 헛헛한 마음이 들면 비워야 채워지는 가르침을 얻을 수도 있을텐데.

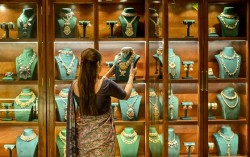

도자기는 여전히 매일 써도 좋은 그릇이다. 삶의 자리에 머물며 쓰이고, 손에 들려야 비로소 진가를 발휘하는 물건이다. 진열장 속에 있을 때보다, 일상 속에서 함께 나이 들어가는 그릇일 때 더 빛나는 법이다. 찬란한 역사를 품은 우리 도자기가 다시 우리 일상 속으로 들어오는 날이 올까. 그날을 기대해본다.

댓글목록 0