[경제] 거세지는 트럼프 압박...“일본처럼 명분 주고 실리 얻어야”

-

5회 연결

본문

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터=연합뉴스

미국의 상호관세 부과를 일주일여 앞두고 터진 ‘2+2 통상협의’ 불발로 한국은 벼랑 끝에 섰다. 도널드 트럼프 미 대통령은 압박 강도를 높였다. 한국을 포함한 협상 대상국을 겨냥해 일본처럼 “돈을 내고 관세를 낮추라”고 했고, 시장 개방도 강조했다. 한·미 협상의 물꼬를 트려면 일본처럼 트럼프 대통령이 내세울 만한 확실한 ‘트로피(명분)’를 제시해야 한다는 전문가 지적이 나온다.

트럼프 대통령은 24일(현지시간) 워싱턴DC 연방준비제도(Fed) 본부를 방문해 “(일본처럼) 돈 내고 관세를 낮추는 것(buy it down)을 허용하겠다”며 “경제(시장) 개방은 일본이 낸 5500억 달러(약 760조원)보다 더 가치가 있다”고 말했다.

트럼프 대통령의 이날 발언은 이상 기류가 흐르고 있는 한·미 관세 협상에도 그대로 적용된다. 1000억 달러 이상으로 논의되고 있는 한국의 대미 투자를 더 확대하고, 농축산물 등 시장 개방 수준을 높이라는 압박이다.

일본을 비롯해 미국과 관세 협상에서 조기 합의한 영국·베트남·인도네시아·필리핀 등은 농축산물을 포함한 시장 개방을 주요 리스트에 올렸다. 아직 협상 타결 전인 호주도 소고기 시장 문을 먼저 열었다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 ‘트루스소셜’에 호주와 협상 소식을 알리며 “우리의 훌륭한 소고기를 거부하는 다른 나라도 (개방) 요구를 받은 상태”라고 했다.

한 외교소식통은 “실제 협상 테이블에서 농축산물을 어떻게 얼마나 수입할지 정확한 숫자를 제시하라는 요구도 있었다고 한다”고 전했다. 정부 안팎에서는 쌀·소고기 시장에 대해 한국 정부가 보수적인 입장을 보이자 미국 측이 불만을 표시하며 ‘2+2 통상협의’를 돌연 취소한 것 아니냐는 해석도 흘러나온다.

또 다른 경제·통상 전문가는 “사실상 농산물 시장 개방은 트럼프 대통령의 관세 전쟁의 성과를 홍보하는 전리품처럼 사용되고 있다”고 설명했다. 하지만 시장 개방 확대가 미국산의 막대한 수입 증가로 이어지지는 않을 것이란 분석이 많다.

서울 시내 한 대형마트 미국산 소고기 판매대. 연합뉴스

이미 협상을 마친 일본만 해도 미국산 쌀과 자동차 등 수입을 확대하기로 했지만, 실제 일본 경제에 미치는 영향이 미미할 것이란 관측이 나온다. 일본의 경우 쌀 수입 총량(연간 77만t)은 그대로 두고 미국산 비중만 늘리기로 했다. 지난해 기준 미국 쌀 수입 비중은 약 45%(35만t)였는데, 이번 합의에 따라 비중이 78%(60t)로 올라간다. 최근 미국산 쌀 거래 가격(t당 353달러)으로 단순 계산하면 일본의 미국산 쌀 수입액은 9550만 달러(약 1330억원)에서 1억6376만 달러(약 2300억원)로 늘어난다. 시장 개방 효과는 연간 1000억원 수준에 그친다.

일본은 또 자동차ㆍ트럭 시장 개방에 합의하며 추가 안전 검사를 면제하고, 미국산 자동차의 일본 내 판매 촉진을 위한 방안을 마련했다. 지난해 기준 일본이 미국에 수출한 자동차는 140만 대에 달하지만, 미국에서 일본으로 수입된 승용차는 1만6000대 수준에 불과하다. 기존 판매량이 워낙 적어 일본 내 자동차 산업 전반에 미칠 영향은 사실상 미미하다는 게 중론이다.

차 시장 개방 역시 일본의 ‘실리적 양보’ 성격이 크다. 오히려 미국에서는 일본산 자동차에 부과하는 관세도 기존 25%에서 15%(기존 관세 2.5% 포함)로 하향 조정한 결과를 두고 자동차 업계를 중심으로 “트럼프 대통령이 일본에 너무 많이 내줬다”는 불만이 터져 나오고 있다.

5500억 달러에 달하는 일본의 대미 투자 약속도 재원 마련이나 집행 방식 등이 불투명한 상황이다. 트럼프 대통령은 이를 선지급 개념의 ‘사이닝 보너스’라고 내세우지만, 일본은 융자·보증 등을 포함한 형태라고 주장한다. 5500억 달러는 지난해 일본 국내총생산(GDP)의 약 14%에 해당하는 금액이라, 일본이 당장 내놓기에 버거운 규모다.

블룸버그는 미 피터슨 국제경제연구소의 분석을 인용해 트럼프 1기 행정부 때인 2020년 중국은 관세 완화의 대가로 2000억 달러 규모의 미국산 농산물과 다른 상품을 추가 구매하기로 했지만, 실제 이행률은 58%에 그쳤다고 보도하기도 했다. 싱크탱크 메르카투스 센터의 베로니크 드 루지 선임연구원은 “진지한 무역 발표라기보단 선거 유세에 더 적합한 환상적인 주장에 불과하다”고 지적했다.

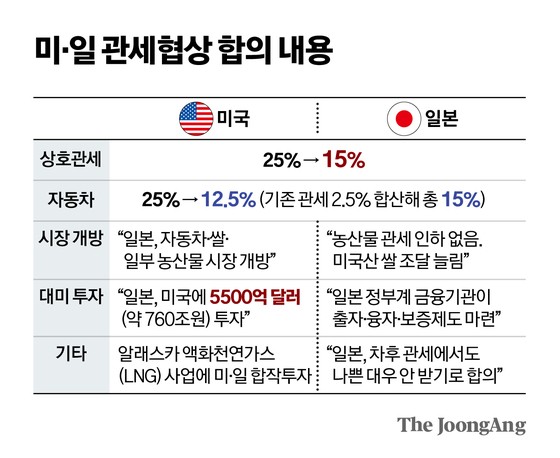

미·일 관세협상 합의 내용 그래픽 이미지.

허윤 서강대 국제대학원 교수는 “일본이 국민 경제에 미칠 영향이 크지 않을 시장을 개방하고, 트럼프 대통령이 과시할 수 있는 5500억 달러 투자안을 제시해 협상에서 비교적 선방한 것으로 보인다”며 “한국도 국민 경제에 미치는 영향을 면밀히 분석해 트럼프 대통령이 성과를 홍보할 수 있는 제안을 만들어야 한다”고 말했다.

다만 한국 정부의 현실적인 고민은 여전하다. 쌀·소고기 등 농축산물 시장 추가 개방은 국내 농가는 물론 정치권까지 거센 반발을 불러일으킬 수 있는 사안이라서다.

대미 투자 규모를 확대하는 것도 쉽지 않다. 정부는 미국과 협상에서 삼성·SK·현대차·LG 등 4대 그룹을 중심으로 1000억 달러 이상 규모의 미국 내 투자 계획을 제시하는 걸 검토 중이다. 방위산업과 조선업 등 한ㆍ미 양국이 협력할 수 있는 제조업 펀드를 조성하는 방안도 협상 테이블에 올랐다. 미국 내 인프라 건설 사업, 첨단 장비와 에너지 구매 확대 등이 대미 투자에 포함될 것으로 전망된다.

하지만 투자 규모에 대한 한·미 간 간극이 크다. 미국 측은 4000억 달러 이상의 투자 약속을 요구하고 있다. 4대 그룹의 한 대관 담당 임원은 “그동안 짜낼 만큼 다 짜냈는데 더 해보라고 한다면 난감하다”며 “미국 투자가 늘어난다면 결국 국내 투자 여력이 줄 수밖에 없을 것”이라고 우려했다.

한편 ‘2+2 협의’ 취소에도 김정관 산업통상자원부 장관과 여한구 통상교섭본부장은 이날 워싱턴DC에서 하워드 러트닉 미국 상무부 장관을 만나 협상을 이어갔다. 이날 한·미 산업장관 회담은 80분간 진행됐지만 가시적은 성과는 아직 나오지 않았다. 김 장관은 “우리 기업들이 경쟁국 대비 불리한 대우를 받지 않도록 총력을 다할 것”이라며 “8월 1일 전까지 국익 극대화 관점에서 최선의 결과가 도출되도록 모든 역량을 쏟을 것”이라고 밝혔다.

댓글목록 0