[문화] '쉼' 전문가의 한수…"혼자 쉬는 건 불공정?…

-

12회 연결

본문

여름 휴가철이다. 한국 직장인들에게 ‘휴가=재충전’이다. 잠시 지친 몸을 쉬며, 다시 일할 힘을 얻는 시간.

하지만 40여년 간 쉼을 연구한 이영길 미국 칼빈대(여가학) 교수는 “한국 사회는 ‘쉼 결핍 증후군(Rest Deprivation Syndrome)’에 걸려 있다”며 “쉼은 도구가 아니라 목적”이라고 말한다. 재충전은 쉼의 결과지 목적일 수 없다는 얘기다.

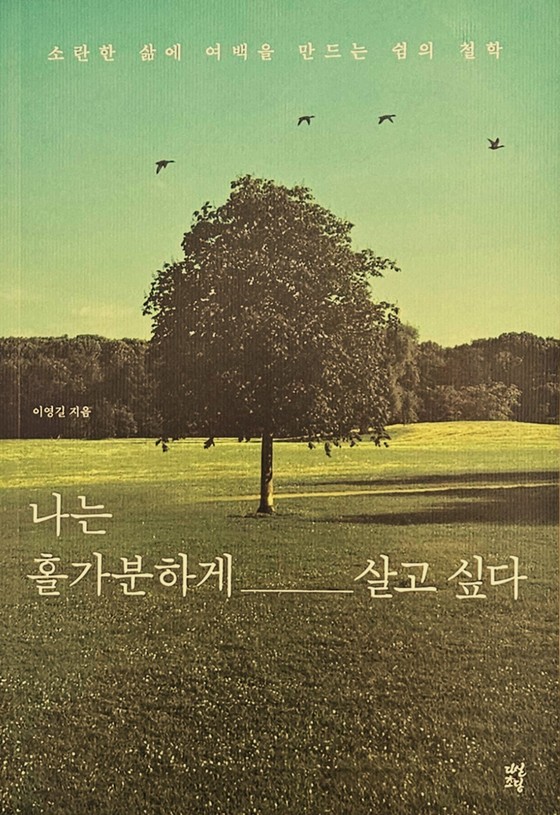

지난 23일 이런 ‘쉼의 철학’을 담은 책 『나는 홀가분하게 살고 싶다』(다산초당)를 출간한 이 교수를 이메일 인터뷰했다. 다음은 일문일답 요약.

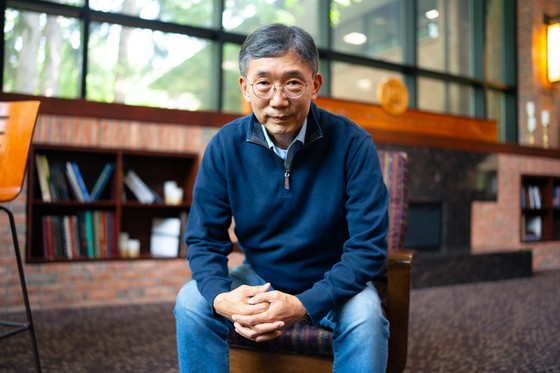

이영길 칼빈대 교수는 "한국 사회는 '쉼 결핍 증훈군'에 걸려 있다"고 진단했다. [사진 다산초당]

-여가학(Leisure Sciences)은 국내에선 생소한 분야다

“미국·캐나다에선 이미 수십 년 전부터 독립된 학문 분야로 자리 잡았다. 단순히 놀이나 여가 시간을 연구하는 게 아니라, 어떻게 삶의 의미를 발견하고 자율성·회복력을 회복할 수 있을지 탐구하는 깊은 인문사회과학적 영역이다.”

-한국이 ‘쉼 결핍 증후군’에 걸렸다고 진단했다

“‘쉼 결핍 증후군’은 쉼 그 자체를 거부당한 상태를 뜻한다. 쉼을 무능이나 게으름으로 낙인찍는 사회에 살다 보니, 우리는 일하지 않을 때 더 불안해진다. 주말에도, 휴가 중에도, 잠자리에 들기 전에도 ‘지금 쉬어도 되나’ 묻는다. 그러다 보면 몸은 지쳐서 못 움직이는데, 머리에선 계속 알람이 울리고, 마음은 늘 빚지는 기분이 든다. 나부터 이 병 증상이 심각했다. 쉴 줄 모르고, 쉬는 걸 두려워하고, 심지어 쉴 자격이 없다고 생각했다.”

-어떻게 해야 하나

“삶이 점점 더 빠르고 복잡해지면서, 쉼을 포기하고 사는 게 정상인 시대가 돼버렸다. 때문에 쉼은 단순한 휴식이 아니라, 지금 이 시대가 정해놓은 ‘정상’에 대한 질문으로 이해해야 한다. 쉼은 속도와 성과, 연결과 효율만을 추구하는 구조에 대한 이의제기다. ‘더 이상 일과 성과만으로 나를 정의하지 않겠다’는 선언이다. 의도적으로 스마트폰을 꺼놓고 아무것도 하지 않는 시간을 가져보는 것, 주말 하루만이라도 타인의 기대와 시선에서 벗어나 나를 위한 리듬을 만들어보는 것 같은 실천이 필요하다.”

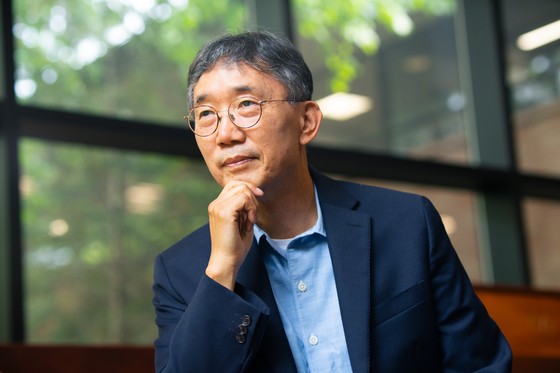

이영길 칼빈대 교수는 "쉼은 수단이 아니라 목적"이라고 강조했다. [사진 다산초당]

-과연 스마트폰을 끄고 살 수 있을까

“책에서 ‘도구를 내려놓자’고 말한 건 기술을 부정하자는 말이 아니다. 기술과 일의 흐름에 완전히 흡수당하지 않도록 작은 틈을 내자는 요청이다. 스마트폰을 24시간 쓰지 말자는 게 아니라, 하루에 딱 15분이라도 ‘일하지 않는 나’로 살아보자는 거다. 예를 들면, 나는 회의가 끝나면 단 5분이라도 노트북을 닫고 그 위에 책을 올려놓는다. 그냥 시각적으로라도 ‘지금은 (일을) 안 한다’고 표시를 하는 거다. 물론 회사 문화가 바뀌지 않으면, 자칫 이기적인 직원으로 낙인찍히기 쉽다. 하지만 아무도 시도하지 않으면 문화는 바뀌지 않는다.”

-혼자 쉬면 동료에게 민폐가 될 수 있다. 요즘 세대는 이를 ‘공정’의 문제로 본다.

“다 같이 힘들고, 다 같이 지치고, 다 같이 번아웃 되는 게 공정이라면, 그건 건강한 공정이 아니다. 누구나 제때 멈추고 회복할 수 있어야 진짜 공정이다. 미국의 갤럽 연구(2022)에 따르면, 직원 번아웃이 적은 조직은 결근율이 41% 낮고, 생산성은 17% 높다. 쉼을 선택하는 게 민폐가 아니라, 쉬지 못하는 분위기가 민폐다. 이건 사치가 아니라 전략이다. 지속 가능한 조직은 ‘일 잘하는 사람’보다 ‘제때 쉬는 사람’을 더 오래 곁에 둘 수 있는 조직이다.”

-못 쉬는 사람들은 오히려 더 스트레스 받을 것 같다

“책을 쓰며, 현실의 무게에 지친 사람들에게 ‘넌 왜 제대로 쉬지도 못하니?’ 라는 압박처럼 들리지 않을까 염려했다. 그래서 쉼을 ‘성공의 기술’처럼 다루지 않으려 애썼다. 이건 의지 게임이 아니다. 쉼조차 실패할 수 있고, 실패해도 괜찮다. 우리는 ‘안 쉴 이유’에 너무 익숙해져 있다. “바빠서” “할 게 많아서” “지금 쉬면 흐름이 끊기니까” 이런 말로 계속 쉼을 미룬다. 쉼은 구조의 문제인 동시에 개인 태도의 문제다. 우리는 쉼을 빼앗긴 피해자인 동시에, 쉼을 포기한 공동 책임자다. 그 두 얼굴을 동시에 직면할 때, 쉼은 '가능한가'의 문제가 아니라 '시작하겠다'는 선언이 된다.”

[사진 다산초당]

이 교수는 빙상 선수 출신이다. 1980년 동계올림픽 출전이 무산된 뒤, 운동을 그만두고 공부로 ‘전향’했다. 미국 오리건대에서 박사 학위를 받았고, 오하이오대·인디애나대 등에서 교수로 일했다. 칼빈대에서 ‘안식’을 주제로 10년 넘게 이어온 강의를 바탕으로 책을 썼다.

-본인도 젊은 시절 전공을 바꾸고 학교를 옮겨 가며 일에 몰두했다. 그때로 돌아가면 과연 ‘쉼’을 실천하며 ‘홀가분하게’ 살 수 있을까

“젊은 시절 쉼을 무시하고 살았다. 책상 앞에 너무 오래 앉아 지낸 탓에 지금 당뇨병과 고관절염을 안고 산다. 책은 그런 나 자신에게 쓰는 늦은 삶의 고백이자 반성문이다. 그 시절로 다시 돌아간다면, 덜 성공해도 더 살아 있는 사람으로 살고 싶다. 멈출 줄 아는 사람, 느긋한 사람이 되고 싶다. ‘홀가분하게 산다’는 말은 삶을 덜 소비하고, 덜 착취하고, 더 깊이 바라보며 살겠다는 거다. 나는 그걸 너무 늦게 배웠다. 그래서 책을 통해 누군가에게 조금 더 빨리 닿고 싶었다.”

댓글목록 0