[국제] "4월10일 불량배에 맞서야했다, EU 그때 졌다"…유럽의 후회

-

6회 연결

본문

“4월 10일, 굴복의 길은 이미 정해졌다.”

27일(현지시간) 스코틀랜드 턴베리에서 도널드 트럼프 미 대통령과 폰데어라이엔 EU 집행위원장과 회담 후 악수하고 있다. AFP=연합뉴스

27일(현지시간) 미국과 맺은 15% 관세율 협정을 놓고 유럽연합(EU)에서 나온 때늦은 후회다. 도널드 트럼프 미 대통령이 움찔했을 때 더 몰아붙이지 못한 채 손쉽게 타협을 선택했고, 이때 중국과 반트럼프 전선을 형성하지 못했던 게 되돌아보니 뼈아팠다는 의미다.

영국 파이낸셜타임스(FT)는 이날 ‘EU가 트럼프의 압박에 굴복한 방식’이라는 제목의 기사에서 EU가 대미 보복관세를 중단한 지난 4월 10일을 “협상이라는 이름의 협박을 수용한 때”라고 정의했다. 미국은 지난 3월 전 세계 철강·알루미늄·자동차에 25% 관세 부과를 발표한 데 이어 4월 2일엔 EU에 대해 20% 상호관세를 예고했다. 이후 같은 달 9일 세계 금융시장이 혼란에 빠지자 트럼프 대통령은 해당 상호관세를 90일 유예하고 기본관세 10%만 부과하기로 했다.

EU 역시 다음날 10일 여기에 호응해 25% 관세율의 보복 조치를 거뒀다. FT의 문제인식은 이 지점에서 비롯한다. 세계 최대 무역 블록인 EU가 물러서지 않았다면 더 나은 조건을 끌어낼 수 있지 않았겠냐는 것이다. 즉각적인 보복으로 미 소비자와 기업에 고통을 줬다면 트럼프의 사고방식도 바뀌었을 수 있다는 기대다. FT는 한 외교 인사를 인용해 “다른 이와 함께 불량배인 그(트럼프)에게 맞서지 않았다”며 “함께 매달리지 않으면 각개격파 당할 수밖에 없다”고 꼬집었다.

여기서 ‘다른 이’는 중국을 뜻한다. 전 EU 집행위원회 관계자는 “EU가 4월 미국에 강하게 대응했더라면 어땠을까”라며 “미 관세 인상을 보복한 중국과 연계해 ‘원투펀치’를 날렸더라면 상황이 나아졌을 것”이라고 FT에 말했다. 지난 24일 930억 유로(약 150조원) 규모의 보복 관세를 꺼내든 행동이 너무 늦었다고 지적하면서다.

FT는 트럼프 대통령의 돌발 행동을 예측하지 못하고 신중론에 기댄 EU의 행보에 대해서도 신랄하게 비판했다. “EU 기술 관료들이 ‘퀸즈베리 룰(현대 복싱의 기초가 되는 규칙)’에 따라 정통 복싱을 하던 사이, 트럼프는 뉴욕 거리에서 주먹질을 하고 있었다”는 게 FT의 비유다.

‘미국산 수입을 늘리겠다고 제안해 관세 상호 인하를 유도한 뒤 실패하면 보복한다’는 상식적인 전략 자체가 3월 트럼프의 관세 ‘기습’ 부과에 꼬였다. 이후 대미 강경책과 온건책이 회원국들 사이에서 엇갈리는 상황이 지속됐다.

이 같은 혼란에는 다른 국가와 협상을 벌이는 미국의 태도도 한 몫 했다. 지난 5월 영국이 관세 10%의 협정 결과를 이끌어내자 독일 등 일부 회원국들은 이를 긍정적인 신호로 받아들였다. 미국이 중국과 일부나마 관계 개선을 꾀했을 때도 마찬가지였다. 이탈리아와 독일은 ‘미국이 모든 산업 관세를 철폐하면 EU도 철폐하겠다’는 기존 제안을 확인하며 희망을 놓지 않았다. FT는 “하지만 실제로 미국은 줄곧 일방적인 양보를 원해왔다”고 봤다.

오히려 트럼프 대통령은 때로 위협 수위를 높여가며 EU를 압박했다. 4월 EU가 구상한 대미 보복 패키지 규모가 260억 유로(약 42조원)에서 210억 유로(약 34조원)로 축소됐던 건 트럼프 대통령의 위협이 효과를 발휘했기 때문으로 풀이된다. 트럼프 대통령이 미국산 버번 위스키를 보복 패키지 목록에서 빼지 않으면 유럽산 위스키도 제재하겠다고 경고한 결과 프랑스·아일랜드·이탈리아가 움직였다고 한다. FT는 EU 당국자들을 인용해 “회원국들이 원하는 대로 모두 목록에서 제외했다면 남는 것은 90억 유로(약 14조원) 규모의 품목뿐이었을 것”이라고 예상했다.

EU는 30% 관세를 피하며 ‘최악’을 피하고 ‘차악’을 선택했다는 입장이지만 현상 유지를 포장하는 것에 불과하다고 FT는 평가한다. 이어 15% 관세율 안에 기존 평균 관세율 4.5%가 포함돼있어 상승률이 크지 않다는 EU의 해석에 허점을 짚었다. 실제 수입액을 기준으로 가중치를 둔 평균 관세율은 1.6%였으므로 대미 수출에 상당한 손해가 불가피하다는 것이다.

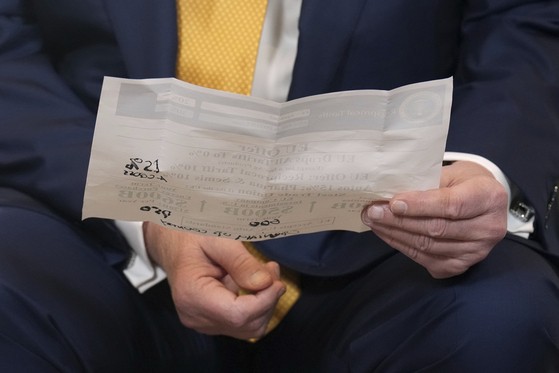

도널드 트럼프 대통령이 27일(현지시간) 스코틀랜드 턴베리의 트럼프 턴베리에서 폰데어라이엔 EU 집행위원장과 회담 후 서류를 읽고 있다. AP=연합뉴스

화색이 돌기 시작한 트럼프 대통령의 표정도 이런 시각을 뒷받침한다. 미 매체 폴리티코는 트럼프 대통령이 이번 협상을 마친 후 “이번 합의는 많은 통합과 우정을 가져올 거다. 아주 잘 된 것”이라고 말했다고 전했다.

4억5000만명의 소비자를 지닌 단일 시장으로서 EU의 경제적 영향력을 고려하면 미국 입장에선 그만큼 난이도가 높을 수밖에 없다. 폴리티코는 “트럼프의 방식은 제2차 세계대전 이후 구축된 다자간 무역 체계를 허물어버리는 ‘철퇴’ 같았다”고도 비유했다. 미국 중심주의를 내세운 양자주의 방식의 압박으로 EU의 약점을 파고들었다는 의미로 풀이된다. 더 나아가 FT는 “EU는 트럼프라는 기관차에 깔렸다. 트럼프 대통령은 우리의 고통 허용치가 어디까지인지 정확히 계산해냈다”고 EU 내 자조 섞인 탄식도 소개했다.

댓글목록 0