[정치] 한·미 정상회담 앞두고 "미·일과 협력해 대중 견제" 띄운 외교장관

-

2회 연결

본문

조현 외교부 장관이 최근 중국의 영향력 확장 등에 경계심을 보이면서 미국·일본과 협력 의지를 강조했다. 이달 열릴 한·미 정상회담을 앞두고 이재명 정부의 대중 기조와 관련해 한·미·일 공조를 앞세운 셈이다. 그러나 동시에 대중 관여의 필요성도 부각했다.

미국 방문을 마친 조현 외교부 장관이 3일 오후 인천국제공항 2터미널을 통해 귀국해 취재진의 질문에 답하고 있다. 뉴스1

조 장관은 3일(현지시간) 공개된 워싱턴포스트(WP)와 인터뷰에서 "동북아시아에서 우리는 '중국이 이웃 국가들에 다소 문제(problematic)가 되고 있다'는 또 다른 문제를 안고 있다"고 지적했다. 이어 "우리는 중국이 남중국해와 황해(Yellow Sea)에서 한 일을 봤다"며 "경제적으로도 중국은 너무 빠르게 잘 발전해 경쟁자가 됐다"고 말했다.

이어 조 장관은 "우리는 중국의 부상과 도전을 상당히 경계하게 됐다"며 "하지만 우리는 중국에 '중국과 좋은 관계를 유지하고 싶으며 중국이 양자 뿐만 아니라 역내 현안에서도 국제법을 준수하는 것을 보고 싶다'는 메시지를 보내고자 노력하겠다"고 밝혔다. 중국이 국제법을 준수할 필요성을 언급한 건 중국이 최근 수년간 한·중 간 경계가 아직 획정되지 않은 잠정조치수역(PMZ)에 무단으로 구조물을 설치한 상황을 염두에 둔 발언으로 풀이된다.

중국에 대한 경계심과 동시에 우호 관계의 필요성도 강조한 조 장관은 "그런 점에서 우리는 일본과 협력할 것"이라며 "그런 이유로 최근 미국을 방문하는 길에 일본을 찾아 이시바 시게루(石破茂) 일본 총리와 이와야 다케시(岩屋毅) 외상을 만났던 것"이라고 설명했다.

조 장관은 "우리가 역내에서 마주하는 새로운 도전들에 관해 이야기했다"고 설명했다. 이어 "하지만 동시에 난 중국에 관여할(engaging) 필요성에 주목했다"며 "중국을 단순히 막으려고 하면 이는 우리가 원하는 만큼 효과적이지 않을 것이기 때문"이라고 말했다.

한·미 동맹이 외교의 주축이지만, 경제적으로 긴밀한 이웃 중국과의 관계를 적절히 관리해야 하는 한국의 지정학적 입장을 반영한 답변으로 읽힌다. 다만 진영화가 갈수록 심해지는 국제정세를 고려할 때 한·미·일 안보 협력을 통해 중국의 위협에 대응하면서 한편으로는 대중 관여를 병행하겠다는 구상은 현실성이 떨어질 수 있다는 지적도 나온다.

이와 관련, 2015년 중국 전승절 행사에 대통령이 직접 참석할 정도로 한·중 관계 발전에 공을 들인 박근혜 정부도 비슷한 접근을 시도했다. 하지만 결과적으로 한국은 한·미·일 협력에서 ‘약한 고리’라는 인식만 키운 채 의도한 성과를 거두지 못했다는 평가를 받는다.

당시에도 박근혜 정부는 북핵 문제 해결을 위해 중국의 책임 있는 역할을 이끌어내려 했지만, 결과적으로 중국의 태도 변화는 없었다. 지금은 미·중 전략 경쟁이 훨씬 첨예해졌을 뿐 아니라 양국을 중심으로 갈라진 진영 간 대결 구도도 심화해 이를 실제 외교정책으로 구현하는 건 더 어려워진 측면이 크다.

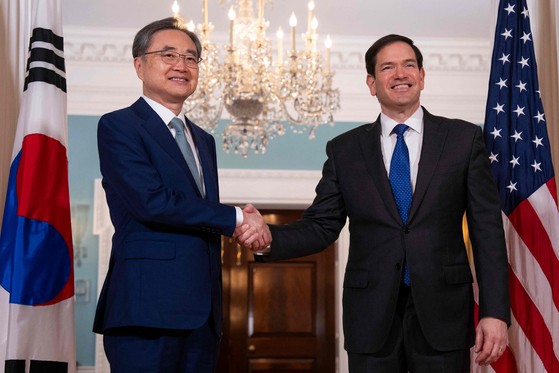

지난달 31일(현지시간) 조현 외교부 장관과 마코 루비오 미 국무장관이 미국 워싱턴DC에서 첫 양자 회담을 하는 모습. AFP=연합뉴스

한편 조 장관은 주한미군과 관련해 "한·미 간 대화는 하고 있지만 우려는 없다"며 "주한미군이 지금처럼 남아 있고 역할도 오늘날과 같을 것"이라고 말했다. 주한미군 감축이 한·미 관계에 미칠 영향을 묻자 조 장관은 "가정적인 질문이지만 그런 일은 일어나지 않을 것"이라며 "이번 방미에서 만난 상원의원들은 모두 그런 일(주한미군 감축)은 없을 것이라고 확언했다"고 전했다.

앞서 이재명 정부 들어 첫 한·미 외교장관회담이 열린 지난달 31일 정부 고위 당국자는 "주한미군의 역할과 성격이 여러 요인 때문에 변화가 있을 수 있다"고 말했다. 한·미 간 주한미군 역할 변경 논의가 본격화했다는 뜻으로 해석되자 정부는 "깊이 논의하지는 않았다"며(조 장관, 지난 3일 귀국길) 진화에 나서는 모양새다.

한편 조 장관은 '트럼프 대통령이 관세 협상에서 한국을 갈취했다고 느끼느냐'는 질문에 "(미국이) 무역 불균형을 바로잡기 위해 한국만 지목한 게 아니다"라며 "우리는 미국 정부와 트럼프가 무역 불균형을 줄이고 싶어 한다는 것을 알고 있으며 (양국이) 윈윈하는 제안을 고안했다"고 답했다.

이날 인터뷰에선 '미국의 동맹 중에서 팔레스타인을 국가로 승인하는 움직임이 확산하는데 한국은 이를 아직 인정하지 않고 있다. 바뀔 가능성이 있느냐'는 질문도 나왔다. 현재 주요 7개국(G7) 중 영국, 프랑스, 캐나다가 팔레스타인을 국가로 인정하거나 인정하겠다고 밝혔다. 백악관은 이에 대해 트럼프 대통령이 "동의하지 않았고, 불만을 표했다"고 밝혔다.

이에 조 장관은 "답하기 어렵다"며 "우리는 우리의 문제에 몰두하고 있다"고 답했다. 이어 "해당 지역과 유엔에서 상황 전개를 주시하겠지만, 우리는 동북아의 상황에 취약하다"고 말했다. 그러면서 "솔직히 지금 세계 다른 지역에서 일어나는 일들을 들여다볼 여유(luxury)가 없다"고도 말했다.

한·미 관계에 영향을 줄 수 있는 민감한 현안에 대해 확답을 피한 셈이지만, 한국이 올해 유엔 비상임이사국인데다 조 장관의 유엔 대사 경력을 고려하면 보다 깊은 고민을 드러냈어야 한다는 지적도 나온다.

댓글목록 0