[국제] "아버지 국적은 아직도 일본"…손기정 선수 장남의 마지막 꿈

-

3회 연결

본문

“아버지 국적은 아직도 일본이에요. 제가 살아있는 동안, 아버지의 국적을 되돌릴 수 있을까요?”

백발의 어르신 눈이 일순 일렁인다. ‘마라톤 영웅’ 손기정(1912~2002) 선수의 아들 손정인 씨다. 올해 82살의 그를 지난 7일 일본 요코하마(横浜) 자택에서 만났다. 그는 담담히 이야기를 시작했다. “원망도, 원한도 없어요. 그저 간절한 바람 하나만 있어요. 일본올림픽위원회(JOC)가 아버지의 국적을 일본으로 돌려주는 겁니다. 저의 마지막 꿈입니다.” 손기정 선수가 1936년 베를린 올림픽에서 2시간 29분 19초의 기록으로 42.195km를 달려 금메달을 거머쥔 지 89년이 지났지만 국제올림픽위원회(IOC)의 기록엔 국적은 일본으로 돼 있다. 일제강점기 시절, 금메달을 따고도 가슴팍에 붙은 일장기가 서글퍼 월계수 묘목을 가슴까지 끌어당겨야 했던 슬픈 영웅, 손기정 선수의 이야기는 여전히 진행 중인 셈이다.

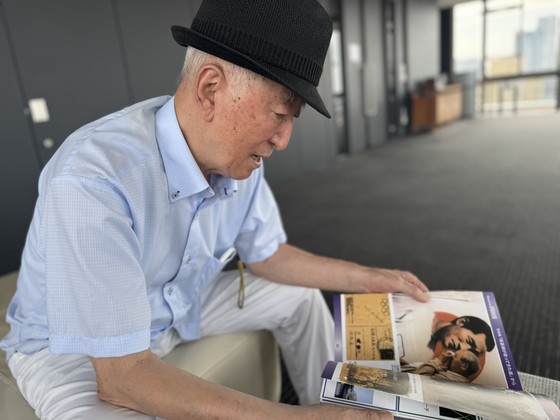

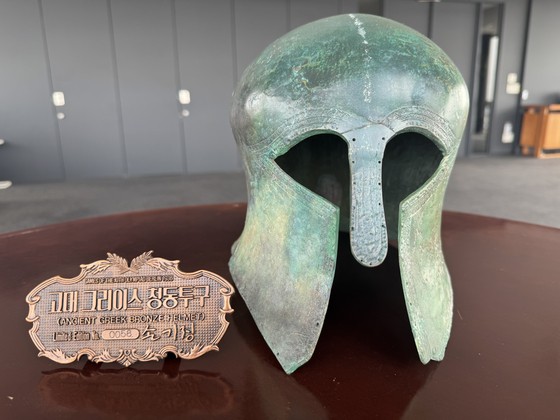

일제강점기 시절인 1936년 베를린 올림픽 마라톤에서 금메달을 딴 손기정 선수의 장남 손정인 옹이 부친의 청동 투구를 들어보이고 있다. 손기정 선수는 투구를 국가에 기증했는데 현재 국보 제904호로 지정돼 국립중앙박물관이 소장하고 있다. 손기정 선수는 투구를 1000개 제작했는데 이 가운데 한개인 58번 투구를 손옹이 자택에 보관하고 있다. 김현예 특파원

1980년대부터 시작된 손기정 국적 반환 움직임에 IOC는 2011년 일본식 이름인 손기테이(Son Kitei) 외에도 그가 한국인이며 손기정이라는 설명을 홈페이지에 기재했지만, 손기정의 공식 국적은 일본이다. 손씨의 말이다. “부친은 국적 표기에 대해 공식적인 발언은 하지 않았어요. 지인들에게 일본이 스스로 돌려주길 바랄 뿐이라고만 했어요. 부친은 일본 정부에서 포상을 받은 적이 한 번도 없어요. 조센진(조선인)이었거든요.”

그는 부친의 묵직한 청동 투구를 유리함에서 조심스레 꺼내 보였다. 그리스의 한 신문사가 당시 마라톤 우승자에게 주려 했던 고대 투구로 우승 50년 뒤인 1986년에서야 손기정에게 전달됐다. 손기정은 1994년 이를 국가에 기증(보물 제904호)해, 현재는 국립중앙박물관이 소장하고 있다. “부친이 투구 모형(레플리카) 1000개를 만들었어요. 고마운 분들에게 드려야 한다고요.” 그가 보유한 투구는 58호. 부친의 투구는 그의 집 현관, 태극기 곁에 놓여있다. 그는 연신 손수건으로 유리함을 닦았다.

1936년 일장기를 달고 베를린 올림픽 시상식에 선 손기정 선수. 오른쪽이 2위를 한 남승룡 선수다. 중앙포토

1943년 태어난 그는 손기정 선수가 마라톤을 하는 사이 신의주 큰아버지 댁에서 자랐다. 부친과 재회한 건 한국전쟁 발발 후인 1951년 1.4 후퇴 때다. 손기정은 신의주에 있던 아들과 딸을 데리고 피난을 갔다. 부친과 함께한 안암동 시절의 기억은 지금도 새록새록 하다. 마라톤 후학을 양성하는 손기정 선수 덕에 집은 ‘합숙소’나 다름없었다고 했다. “선수들이 매일 집에서 먹고 자고, 아버지는 돈을 구하러 다녔어요.”

아버지 영향 때문이었을까, 아버지처럼 달리고도 싶었다. 양정중을 다니던 시절, 몰래 육상을 했다. 양정고에 입학한 그에게 “육상부를 하지 않겠느냐”는 제안이 왔다. 손기정은 이야기를 듣고 냅다 학교로 달려갔다.“아들에게 육상을 시키면 기증한 월계수 나무를 도로 찾아가겠다”고 윽박질렀다. 손씨는 “엄했던 아버지는 내게 그 어려운 걸 시키고 싶지 않아 했다”고 털어놨다. “100m를 10초에 뛰어도 금메달, 두 시간 마라톤을 뛰어도 금메달인데 왜 고생을 하냐”는 거였다.

손기정 선수의 장남 손정인 씨가 부친의 탄생 100주년을 기념해 메이지대에서 열린 심포지엄 자료를 들춰보고 있다. 김현예 특파원

손씨가 일본 땅을 밟은 건 1968년의 일이다. 이 역시 부친의 영향이 컸다. “나는 일본에 가지 않을 수 없었지만, 너는 한국인으로 일본에 가서 새로운 시대의 새로운 한·일 관계, 인간관계를 만들라”는 거였다. 그는 한·일 국교정상화가 이뤄지면서 1호 유학생 자격으로 일본 땅을 밟았다. 부친처럼 메이지(明治)대에서 공부했다. “나와 달리 아버지가 메이지대에 간 건 조선총독부 때문이었어요. 달리지 않는 것을 조건으로 일본에 가라고 했어요. 그 때문에 아버지는 돌아가실 때까지 ‘하코네역전(箱根駅伝·매년 초 하코네에서 열리는 일본 최대 대학 육상 경기)에서 뛰고 싶다’고 했어요. 내가 뛰면 반드시 이길 수 있다고요.” 실제로 3년간의 일본 유학 시절 요요기우에하라(代々木上原)에서 하숙을 하던 손기정은 매일 밤 검은 옷을 입고 공원을 뛰었다. 언젠가 뛸 수 있을지 모른다는 생각에서였지만 그의 바람은 이뤄지지 않았다.

‘손기정 아들’로 살아온 손씨의 삶 역시 평탄치만은 않았다. 그가 57년째 일본에 거주하고 있는 이유기도 하다. 손기정은 회사를 운영하다 파산했다. 정치에 엮이는 것도 싫어했다. 자연스레 ‘적’이 많아졌다. 일본에 남은 손씨는 결혼해 대학 앞 상점가에 불고기 집을 차려 생계를 이어갔다. 이사만 10번을 넘게 할 정도로 살림은 넉넉지 않았다. 그는 “손기정의 아들이라, 하고 싶은 이야기를 마음대로 할 수 없었다. 세간에서 반일이다, 친일이다 할 터라 매사가 조심스러웠다”고 했다.

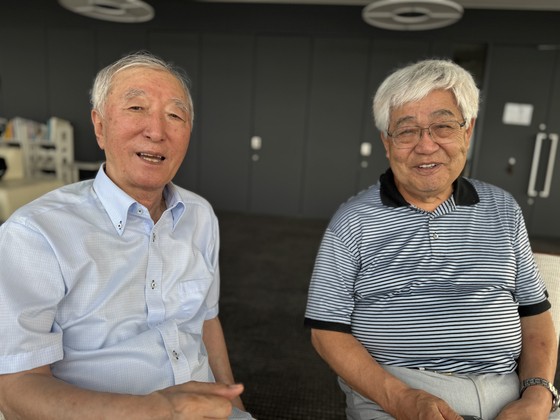

손기정 선수 장남인 손정인 씨를 대신해 일본에 손기정 선수를 알리고 있는 데라시마 젠이치 메이지대 명예교수. 지난달 4일 손정인 씨 자택에서 손기정 선수 이야기를 나누고 있다. 김현예 특파원

수십년간 그가 ‘하고 싶은 말’을 대변해 준 건 일본인 데라시마 젠이치(寺島善一·80) 메이지대 명예교수다.『평전 손기정』(2019년)을 쓴 그는 메이지대에서 학생들을 대상으로 손기정 선수에 대해 강연을 하며 일본에 손기정을 널리 알리고 있다. 지난달 4일 손씨의 자택에서 만난 데라지마 교수는 1988년 이야기를 꺼냈다. 서울 능동 어린이회관에 있는 손기정 기념관에 들렀다가 깜짝 놀랐다는 얘기었다. 베를린 올림픽 금메달리스트인데 그곳엔 일본에서 수상한 자료는 단 하나도 없었던 것이었다.

그가 손기정을 만난 건 전두환 정권 시절인 1983년의 일이다. 일본 ‘스포츠와 평화를 생각하는 모임’에 손기정이 참석해 자신의 경험과 함께 이런 발언을 했다. “스포츠맨은 평화 문제에 관심을 갖고 평화로운 사회 구축에 참가해야 한다.” 서슬 퍼런 군사정권 시절, 발언이 알려져 피해를 입을까 걱정하던 그에게 손기정은 이렇게 말했다. “내가 뭘 틀린 말을 한 것이 있나. 귀국 후 문제가 되면 싸우겠소.” 데라시마 교수는 “차별받은 기억으로 일본에 대해 강한 적개심을 가질 법도 한데, 손기정은 달랐다. 평화를 위해 한·일이 연대해야 한다고 했다. 강한 사람이었다”고 했다.

손정인 씨가 자택에 보관하고 있는 손기정 선수의 투구. 58번째 복제품이지만 손씨는 현관에 태극기와 함께 소중히 보관하고 있다. 진품은 국립중앙박물관에서 소장하고 있다. 김현예 특파원

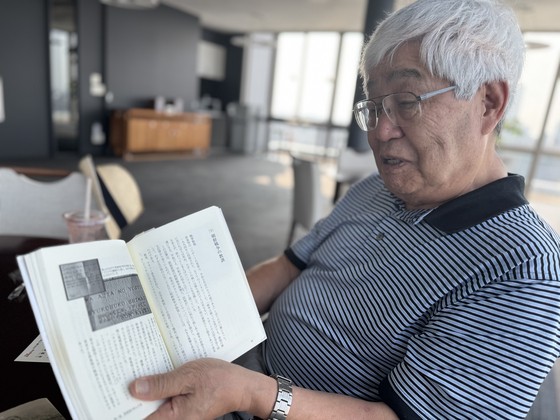

그는 손기정 선수가 곧잘 하던 얘기를 꺼냈다. “스포츠에선 국가를 대신해 싸우지만, 끝나면 유니폼을 교환하고 내일 또 힘내자고 격려하는 친구가 된다. 평화다. 평화가 중요하다.” 그는 사진 한 장을 보여줬다. 한국전쟁이 한창이던 1951년 손기정이 일본 선수 다나카 시게키(田中茂樹)에게 보낸 전보였다. 다나카 선수가 보스턴 마라톤에서 우승했다는 소식을 듣고 “다나카 군의 우승은 아시아의 우승이다”라며 축전을 날린 것이었다. 데라시마 교수는 “손기정 선수가 세상을 떴을 때, 일본은 조문은 커녕 조화나 조전도 보내지 않았다”며 “일본의 마라톤 금메달 리스트라고 하면서도 손기정을 무시한 것이나 마찬가지였다”고 꼬집었다. 데라시마 교수는 “차별과 고통에도 평화와 민주주의를 이야기해온 손기정은 늘 시대보다 한두발 앞서 있는 인물”이라며 “한·일 수교 60주년, 광복 80년을 맞은 올해 양국 젊은이들이 손기정의 평화 정신을 되새겨 보기를 바란다”고 말했다.

일본에서 손기정 선수를 알리고 있는 데라시마 젠이치 메이지대 명예교수가 지난달 4일 1951년 보스톤 마라톤에서 우승한 일본인 선수에게 보낸 손기정 선수의 축하 전보를 설명하고 있다. 김현예 특파원

손기정의 슬픈 금메달

“조국의 땅에서 구김살 없이 달릴 수 있는 젊은이는 행복하다. 그들이 달리는 것을 누가 막겠는가.”

1912년 8월 신의주에서 태어난 손기정은 초등학교를 졸업하지 못할 정도로 가난했다. 뒤늦게 초등학교를 졸업한 뒤 인쇄소에서 일을 시작했다. 달리는 것을 좋아해 압록강변을 달리던 그를 알아본 건 당시 육상 명문 양정고보(현 양정고). 주변의 도움을 받아 진학했지만 굶는 날이 수두룩했다. 배가고파 뛸 수 없던 그는 김수기 선생을 찾아가 울었다. “5전이면 된다”며 매달리던 그에게 교사는 2엔을 건넨다. 당시 설렁탕 한 그릇이 10전이던 때였는데, 손기정은 그 돈을 받아 화신백화점 식당에서 ‘영양 보충’을 했다.

국가등록문화유산 '제11회 베를린올림픽 마라톤 우승 유물' 중 일부인 베를린올림픽 마라톤 금메달. 손기정기념관 제공=연합뉴스

미국서 유학하던 마라토너 권태하(1906~1971)의 편지에 손기정은 장거리 달리기에서 마라톤으로 전향한다. “일본의 강압정치를 배제할 수 있는 방법 중 하나는 세계 스포츠 무대에 진출해 활약해서 코리아(Korea) 이름을 세계 각국에 알리는 것이다”라는 말 때문이었다. 이후 4년간 일본에서 우승을 거머쥔 손기정은 1936년 베를린 올림픽에 출전해 금메달을 딴다. 태극기를 그가 처음 본 것은 안중근 의사의 사촌 안봉근의 집에서였다. 베를린에서 두부공장을 하던 그는 손기정과 2위를 한 남승룡 선수를 불러 축하연을 했다. 당시 일장기 말소 사건을 모른 채 서울로 돌아와 손기정은 일제 경찰들에게 둘러싸여 연행당하듯 끌려갔다. 데라시마 젠이치 메이지대 명예교수에게 손기정은 인생에서 가장 힘들었던 순간으로 당시 일제를 위한 ‘학도병 모집 연설’을 꼽기도 했다. 해방 후엔 한국 마라톤 육성에 뛰어들었고, 1988년 올림픽 개막식에서 첫번째 성화 봉송 주자로 뛰기도 했다. 2002년 11월 15일 지병으로 향년 90세 나이로 숨을 거뒀다.

댓글목록 0