[사회] “공부 잘하는 아이들이 AI도 잘 활용” 디지털 격차 우려 커져

-

3회 연결

본문

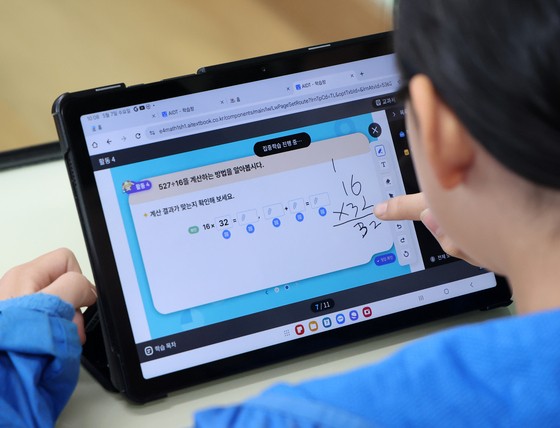

지난 5월 강원 춘천시 남산초등학교에서 열린 디지털교과서(AIDT) 활용 수업 현장 공개 행사. 연합뉴스

교실에서 디지털 기기 도입이 확대될수록 학생 간 학업 격차가 커질 수 있다는 분석이 나왔다. 학업성취도가 뛰어나거나 가정환경이 좋은 학생일수록 디지털 역량이 높은 ‘빈익빈 부익부’ 현상이 일어날 수 있는 만큼 인공지능(AI) 시대에 맞는 새로운 학교 모델을 마련하자는 제언이다.

21일 한국교육개발원(KEDI)은 ‘디지털 교육, 새로운 기회의 확대인가, 격차의 또 다른 이름인가’라는 보고서를 통해 이같은 분석 결과를 발표했다. OECD의 ‘2022년 국제학업성취도평가’에 따르면 학업 상위 집단은 수업 시간에 디지털 자원을 적극적으로 활용했다. 연구팀이 지난해 교사 39명과 면담하는 과정에서 “공부를 잘하는 학생일수록 디지털 기기도 잘 활용한다”는 인식이 공통적으로 나왔다.

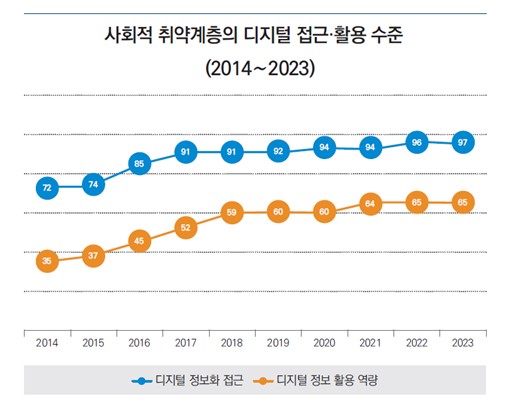

AI 시대에 디지털 리터러시(활용능력) 수준이 사회 경제적 배경에 크게 좌우된다는 점도 부각됐다. KEDI의 2023년 학교교육 실태조사에 따르면 가구 소득과 부모 학력이 높을수록 디지털 전 영역의 점수가 높았다. ‘디지털 자료의 탐색과 저장’ 영역의 고소득층 점수는 3.75점, 저소득층은 3.63점으로 차이를 보였다.

2014~2023년 사회적 취약계층의 디지털 접근·활용 수준. 디지털 정보화 접근 능력은 97%까지 높아졌지만 디지털 정보 활용 역량은 2019년 이후 5년 동안 60%대에 머물고 있다. 사진 KEDI

남신동 KEDI 연구위원은 “디지털 리터러시는 기존의 오프라인 기반 교육격차와 맞물려 가정의 경제·사회·문화 자본 등 전통적인 격차 구조를 반영하거나 심화시키는 경향이 있다”며 “디지털 자원은 새로운 형태의 문화·사회 자본으로 기능할 수 있다”고 설명했다. 이어 “이에 대한 교육적 대응이 부족할 경우 디지털 리터러시 격차는 기존의 교육 불평등을 강화하는 매개로 작용할 수 있다”고 우려했다.

이같은 문제를 해결하기 위해 복합적인 리터러시에 기반한 교육과정을 재구성하고 디지털 전환 시대에 적합한 학교 모델 마련하자고 제안했다. 남 연구위원은 “인공지능의 활용으로 지식·정보의 비판적 판단과 추론, 창의적·주체적 문제 해결 능력 등에서 학습 격차가 더욱 커질 수 있다”며 “공교육 제도와 학교는 디지털 기기를 활용하는 공간을 넘어 새로운 문해 환경 속에서 학습자 표현력·해석력·자율적 사고 역량을 기르는 역할을 해야 한다”고 말했다.

댓글목록 0