[문화] 남자 또는 여자…‘자’로 잴 수없다

-

3회 연결

본문

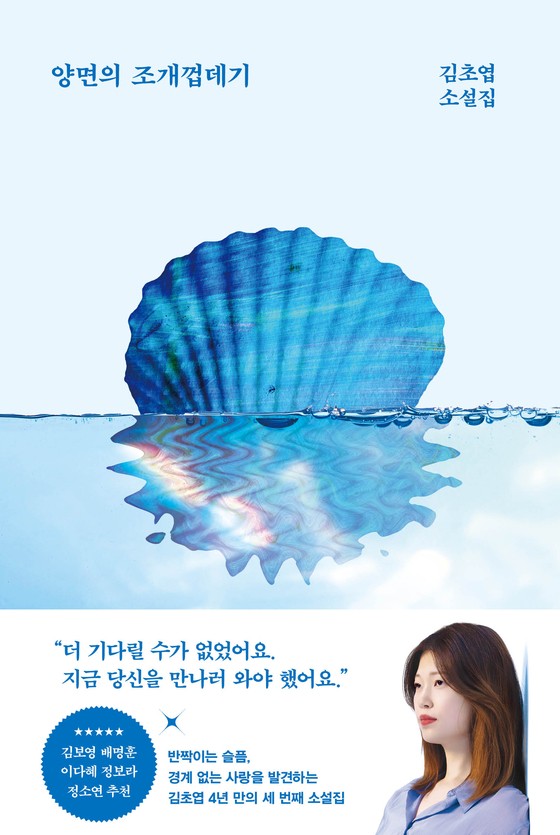

김초엽 작가의 책 『양면의 조개껍데기』는 그가 4년간 써 온 소설들을 모은 소설집이다. 그가 만든 주인공들은 타인의 마음을 끝없이 두드리고, 탐색을 그치지 않는다. 매번 새로운 소재를 탐색하는 작가의 모습과도 비슷하다. 권혁재 사진전문기자

27일 출간되는 김초엽(32) 작가의 소설집 『양면의 조개껍데기』(래빗홀·아래사진) 속 표제작은 말 그대로 ‘양면의 자아’를 다룬 소설이다.

주인공인 ‘나’는 아침과 저녁에 행동하는 방식이 다르다. 한 사람에 대한 감정이 몇 시간마다 달라진다. 누군가는 변덕이 심한 사람 아니냐 묻겠지만, 단순한 문제가 아니다. ‘나’는 다중(多重) 자아를 가진 ‘셀븐인’. 지금은 지구에 살고 있지만, 셀븐이라는 행성에선 서로 다른 자아를 조화롭게 다루며 살아가는 법을 배운다.

‘나’의 몸에는 라임과 레몬이라는 자아가 공존한다. ‘나’의 여성 신체와 성별 불일치감(젠더 디스포리아)을 느끼는 타(他)자아 ‘레몬’이 홧김에 연인과 싸우고 이별을 통보하면, 그렇지 않은 자아 ‘라임’이 오해를 풀고 관계를 개선해나간다. 마치 세 사람이 연애를 하는 것과 같다. 이 연애는 지속 가능할까. 이들은 셀븐에서 시행되는 자아 분리술을 받아야 할까.

한국의 대표적 SF 소설가로 호명되는 김초엽은 이렇게 낯설고, 때론 불편한 질문을 던지는 사람이다. 그는 2018년 제2회 한국과학문학상 대상과 가작에 동시 선정되며 소설집 『우리가 빛의 속도로 갈 수 없다면』(2019)을 냈고, 책은 단숨에 베스트셀러가 됐다. 소설집 『방금 떠나온 세계』(2021) 이후 작가가 4년 만에 내놓은 세 번째 소설집이 『양면의 조개껍데기』다.

지난 19일, 서울 마포구 중앙일보 사옥에서 김초엽 작가를 만났다. 이번 단편집에는 2021년부터 올해까지 발표한 작품 총 7편이 실렸다. 주요 주제는 몸과 마음의 관계. 그는 “어릴 적부터 관심을 가진 인지과학에 영향을 받아 쓴 작품들이 많다. 특히 감정은 뇌만 느끼는 게 아니라, 몸 또한 느낄 수 있다는 최신 인지과학의 관점에 흥미를 갖게 됐다”고 말했다.

작가의 관심사와 작품을 대하는 태도는 학계에 몸담았던 그의 배경과 연결된다. 포항공과대에서 화학을 전공하고 생화학으로 석사학위를 받았다. 개인으로 발표한 소설 단행본만 일곱권 째인 그는 ‘소재는 어떻게 관리하냐’는 질문에도 “연구의 영향을 받았다”고 답했다. “매번 논문의 끝에 다음 연구를 위한 질문을 남겨두듯, 소설을 쓸 때도 무의식적으로 지난 작품 속 질문에 답하는 방식으로 쓰게 된다”는 것이다. 그의 소설을 순서대로 읽었을 때 소재의 연결감 혹은 발전성이 느껴지는 이유다.

『양면의 조개껍데기』에서 한 몸 안의 두 자아를 등장시킨 것도 지난 소설과 연결된다. 그는 소설집 『방금 떠나온 세계』의 ‘로라’라는 작품에서 자신에게 세 번째 팔이 있다고 믿는 여자를 주인공으로 다룬 적이 있다. 그즈음 세 명 이상의 사람이 서로를 독점하지 않고 연애하는 다자(多者)연애자(폴리아모리)의 에세이를 읽으며 “이 역시 평범한 마음을 가진 사람들이 하는 연애인데, 방식이 다른 것 뿐”이라 생각할 수 있게 됐다. 이런 경험을 토대로 성별 불일치감을 느끼는 두 자아가 한 사람과 연애하는 설정의 소설이 탄생했다.

김초엽 작가의 SF 소설은 현실을 연상케 하지만, 현실 그 자체의 반영은 아니다. 상상력을 극대화할 수 있는 SF 장르의 특징을 살리며 소설과 현실 각각의 시공간에서 고민해볼 만한 질문을 던진다. 작가가 생각하는 SF 장르만의 힘은 현실과 느슨하게 연결됐을 때 비로소 발휘된다. 그는 “현실과 직접 연결하는 방식으로만 SF를 읽거나 쓰는 건 장르의 가능성을 억누르는 일”이라며 “일상적인 내용의 소설을 읽을 때보다, 상상력을 더해 낯설게 다가가는 SF 소설이 독자에게 강하게 각인을 남길 수 있다고 생각한다”고 했다.

이번 작품에서 작가가 변치 않고 사용한 소재·형식이 있다면 ‘편지’다. 주인공이 친한 언니에게 보내는 편지로 시작하는 ‘수브다니의 여름휴가’와 자신의 자아들에게 편지를 보내는 형식인 ‘진동새와 손편지’ 등 편지를 활용한 작품이 세 편 담겼다. 그는 “편지는 시차가 있는 글이라 좋다”며 “발신인이 글을 쓴 시간과 수신인이 글을 받은 시간 사이의 ‘빈 공간’이 생기기 때문”이라고 했다.

그에겐 소설 역시 독자에게 보내는 편지다. “편지랑 소설이 비슷하다. 나는 소설 뒤에 생기는 빈 공간에 숨는 게 좋고, 독자들은 빈 공간을 상상할 수 있어 좋다.” 독자에게 한 차례 편지를 보낸 그는 “늦가을부터 차기작인 장편소설 작업에 들어가보려 한다”고 계획을 밝혔다.

댓글목록 0