[경제] "불임시술하면 승진" "셋째 휴직 불가"…&#…

-

6회 연결

본문

광복 80년 센서스 100년 “숫자는 기억한다”

한국에서 통계 조사를 시작한 건 1925년 인구총조사(센서스)부터다. 한국의 센서스에는 100년의 역사가 담겼다. 대한민국 정부 수립 이후 최초의 총조사는 1949년에 실시했다. 한국통계진흥원이 지난 2008년 발간한 책 『대한민국을 즐겨라-통계로 본 한국 60년』와 통계청 통계 등을 통해 광복 이후 80년을 포함한 한국의 발전사를 조명해본다.

〈목차〉

① GDP는 5.3만배 껑충, 문맹률은 78%→0%…광복 이후 대한민국

https://www.joongang.co.kr/article/25359737

② "정관 수술하면 예비군 빼준다"...산하제한 40년 뒤 저출생 부메랑

1960년대 정부의 산아제한 표어. [정부 블로그]

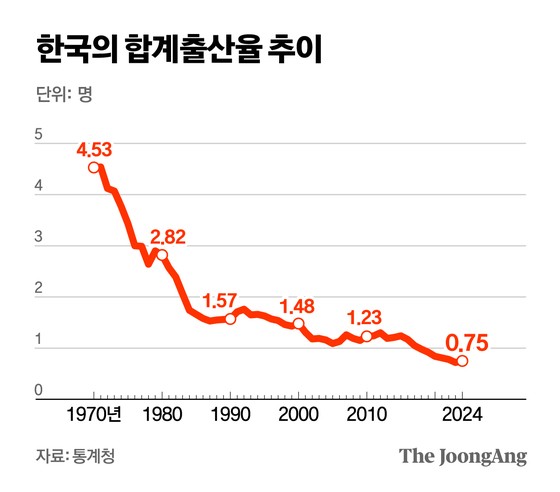

지난해 한국의 합계 출산율은 0.75명. 가장 최근 조사인 올해 6월 합계 출산율은 0.76명이다. 한 여성이 15세부터 49세까지의 가임 기간 평균적으로 낳을 것으로 예상하는 출생아 수가 합계 출산율인데, 1.3명 밑이면 인구 급감과 사회·경제 구조의 붕괴 위험이 높은 초저출산 국가로 불린다.

그런데 지난해 합계 출산율이 2023년 0.72명보다 0.03명 늘었다. 출산율 반등은 반가운 소식이지만 한국은 여전히 깜깜한 저출산 터널을 통과하는 중이다. 한국의 2022년 기준으로 경제협력개발기구(OECD) 회원국 가운데 유일하게 출산율이 1명 미만이다.

저출산에 대한 원인은 다양하다. 그 중 베이비붐 시기 지나친 산아제한이 30~40년 뒤 후폭풍이 됐다는 분석이 많다. “아이를 적게 낳아야 한다”는 규범을 사회에 심고, 제때 정책을 전환하지 못해 일어난 비극이라는 진단이다.

한국 정부는 인구 과잉과 그로 인한 빈곤·식량난 문제로 1960년대부터 강력한 산아제한 정책을 시행했다. 한국의 베이비붐 세대는 1955~63년 출생으로 약 711만 명이다. 당시 연간 출생아 수는 100만 명에 육박했다.

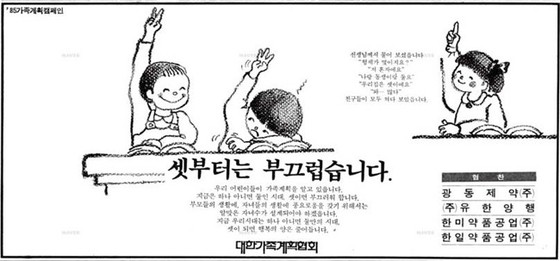

가족계획캠페인 지면 광고. [정부 블로그]

1966년 공공기관에 일제히 내걸었던 표어가 ‘3ㆍ3ㆍ35운동에 참여합시다’다. 3년 터울로 3명만 35세 이전에 낳자는 의미로, 정부가 나서 적정 자녀 수가 3명이라고 콕 찍어준 것이다. 시인 박목월이 가사를 붙인 가족계획의 노래 ‘사랑의 열매’에는 ‘하늘의 삼태성(북두칠성의 일부)은 3남매’라는 가사가 나올 정도였다.

산아제한은 1961년 가족계획협회가 창립하면서 구체화했다. 이후 군사작전을 방불케 할 정도로 일사불란해졌다. 시군마다 가족계획 지부가 설립됐고, ‘가족계획 어미니회’가 그 선봉에 섰다. 관공서에서는 피임법 강의를 하고, 피임약을 배포하기도 했다. 당시 유행했던 표어는 “덮어놓고 낳다 보면 거지꼴을 못 면한다”는 면박이었다.

60년대 ‘셋’’ 70년대 ‘둘’…80년대엔 ‘하나’

1976년 어머니회는 7000개 넘어섰고, 회원 수는 75만 명에 육박했다. 남성들은 예비군 훈련에서 계몽 교육을 받았다. 정관수술을 하면 예비군 훈련 빼준다는 유혹도 더해졌다. 실제 예비군 정관수술 건수는 1974년 9387건에서 1984년 8만3527건으로 급증하기도 했다.

적정 자녀 수도 1970년대 이르러 ‘둘’로, 1980년대엔 ‘하나’로 바뀌었다. 1981년 발표된 인구증가 억제대책은 ‘당근과 채찍’의 결정판으로 불린다. 불임시술 받은 가정에 생계비를 지원해주고, 공무원에게는 인사 특진 기회를 줬다. 회사에서는 셋째부터는 육아 휴직이 불가했다. 이 같은 분위기를 무시하고, 자녀를 3~4명씩 낳는 부모들은 주위의 눈총을 받았다.

정근영 디자이너

이런 국가적인 노력 덕택에 1960년 6명에 달하던 합계 출산율은 1980년 2.82명까지 급락했다. 1984년에는 1.74명으로 처음 2명대가 깨졌고, 한국은 저출산 국가에 진입했다. 단 20년 만에 여성 1명이 낳는 아이 수가 3분의 1 이상 줄어든 것이다.

저출생에 대한 경고음이 크게 울렸지만, 당시 정부의 인구 정책은 그대로였다. 국제적으로는 여전히 산아제한 수요가 높았고, 인구는 기하급수적으로 증가한다는 맬서스 이론의 영향력이 컸다. 정부는 언제든 출산율이 반등할 수 있다고 판단했다.

에코 세대의 탄생...출산 통계의 착시

출산율은 줄었지만, 출생아 수 자체가 많았던 점도 정부의 오판을 부른 원인으로 꼽힌다. 1980년대 초반 한 해 출생아 수는 여전히 80만 명대였다. 연간 100만 명씩 태어난 베이비붐 세대가 결혼하고 아이를 낳으면서 나타난 착시였던 것이다. 이때 출생아들은 베이비붐의 메아리란 의미로 ‘에코 세대’라고 불린다.

1990년대 들어 합계 출산율과 출생아 수 감소가 동시에 진행됐다. 1996년 정부는 뒤늦게 산아제한 정책을 끝냈다. 인구정책의 목표는 ‘인구 자질 및 복지 증진’으로 바뀌었다. 2005년부터는 저출산 대책을 본격화했다. 하지만 내리막 가속도가 붙은 출산율을 되돌리기에는 역부족이었다.

한국 정부는 1996년 산아제한 정책을 끝내고, 2005년부터는 저출산 대책을 본견화했다. [정부 블로그]

현재 한국의 합계 출산율은 압도적인 ‘전 세계 꼴찌’ 수준이다. 뉴욕타임스는 한국은 “선진국 인구 감소 문제 중에서도 놀라운 연구 사례”라며 “흑사병 창궐로 인구가 급감했던 14세기 중세 유럽 때보다 더 빠른 속도”라고 경고해 충격을 줬다. 미국 법학자 조앤 윌리엄스가 국내 한 다큐멘터리에서 한국의 출산율을 듣고 “대한민국 완전히 망했네요”라는 반응을 보인 게 화제가 되기도 했다.

한반도미래인구연구원(한미연)이 최근 발표한 ‘2025 인구보고서: 대한민국 인구 대전환이 온다’에 따르면 2025년부터 2125년까지를 대상으로 한 장기 인구추계 결과, 현재 약 5168만 명인 대한민국 인구가 가장 비관적인 시나리오에서는 753만 명까지 줄어들 수 있다는 전망이 나왔다.

이는 현재 인구의 약 15% 수준이다. 저출생과 이에 따른 노령화는 이제 국가 존폐의 문제가 됐다. 한미연은 “2100년에는 생산가능인구(15~64세) 100명이 65세 이상 노인 140명을 부양해야 하는 상황이 현실화될 수 있으며, 이는 현재보다 훨씬 높은 수준”이라고 경고했다.

추계를 맡은 계봉오 국민대 사회학과 교수는 “출산율이 극적으로 상승하거나 이민자를 대규모로 받아들이지 않는 이상 이것이 100년 후 우리의 모습”이라며 “아이를 더 낳게 하는 것보다 노인들이 더 건강하게 오래 일할 수 있도록 정책을 설계하고 투자하는 게 보다 현실적인 해법”이라고 말했다.

댓글목록 0