[경제] "납기 못맞추면 계약 파기인데"…대형수주 K배터리 '美…

-

4회 연결

본문

LG에너지솔루션 미 애리조나 공장 조감도. 연합뉴스

전기차 캐즘(수요 정체)으로 실적 악화를 겪는 K배터리가 미국 정부의 ‘비자 단속’으로 또 대형 악재를 맞았다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 뒤늦게 미국 내 배터리 산업 등에서 전문 인력이 부족하다는 점을 지적하며 비자 문제를 해소할 것처럼 말했지만, K배터리 3사가 미국에서 짓고 있는 공장들의 일정 지연 등 차질이 불가피할 전망이다.

8일 업계에 따르면 LG엔솔은 조지아주 공장 인력뿐 아니라 미국에 체류 중인 직원 전원에게 전자여행허가(ESTA) 소지자는 즉시 귀국, 단기 상용비자(B1·B2) 소지자는 출근 중단을 조치했다. 신규 미국 출장도 전면 중단했다. 애리조나주 단독공장을 비롯한 현재 건설 중인 공장들이 타격을 입을 가능성이 커졌다.

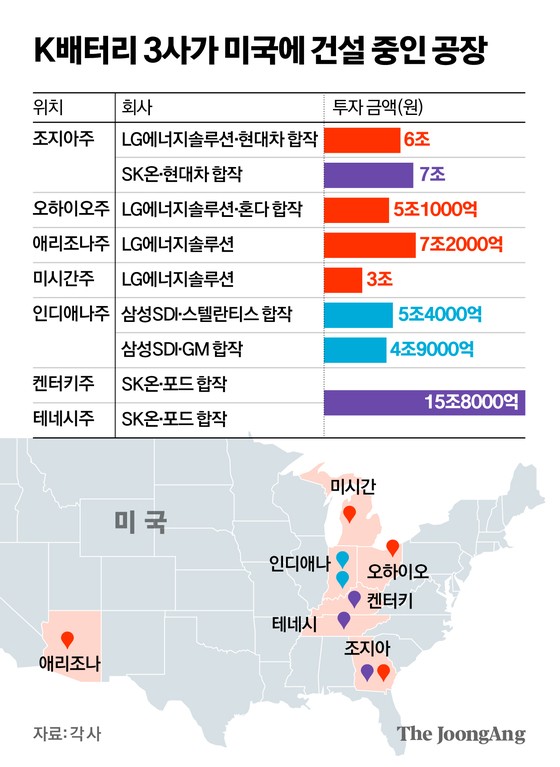

다른 배터리 업체들도 마찬가지다. LG엔솔을 비롯해 삼성SDI·SK온 등 K배터리 3사가 미국에 짓고 있는 공장만 9곳에 달하는데, 출장이 모두 중단되면서 건설 일정에 차질이 불가피해졌다. 3사는 현재 54조원 이상(가동 시작한 공장은 제외)을 투자해 총 368기가와트시(GWh) 규모의 배터리 생산시설을 미국에 짓고 있다.

LG엔솔은 이번에 단속 대상이 된 조지아주 현대차그룹 합작공장을 포함해 오하이오주 혼다 합작공장, 애리조나주 단독공장, 미시간주 랜싱 단독공장 등 4곳을 건설 중이다. SK온도 현대차와 조지아주에 합작공장을 짓고 있고, 포드와 함께 켄터키주·테네시주에 합작공장도 건설 중이다. 삼성SDI는 인디애나주에 스텔란티스·제너럴모터스(GM)와 각각 합작한 공장 2곳을 짓고 있다.

업계 관계자는 “ESTA뿐 아니라 B1 소지자도 구금돼 상당히 놀랐다”며 “한국 기업들이 미국 사업에 움츠러들 수밖에 없다. 앞으로 미국 출장 시 보수적으로 비자를 관리할 것”이라고 말했다.

신재민 기자

최근 K배터리는 미 현지 생산 역량을 바탕으로 대형 수주를 이어왔다. 이달 초 LG엔솔은 독일 메르세데스-벤츠와 15조원 규모에 달하는 46시리즈 배터리 공급 계약을 체결했는데, 내년 가동 예정인 애리조나주 원통형 배터리 전용 공장에서 물량을 소화할 계획이었다. LG엔솔이 지난 7월 테슬라로부터 6조원 규모의 에너지저장장치(ESS)용 배터리 공급계약을 따낸 것도, 이달 SK온이 미국에서 처음으로 대규모 ESS 프로젝트를 수주한 것도 모두 현지 생산을 바탕으로 했다.

업계에선 비자 단속 사태가 장기화하면 납기를 맞추기 어려울 수 있다고 우려한다. 특히 신규 공장에서 소화하려던 물량은 완공 지연으로 차질을 빚을 수 있다. 이정두 한국자동차연구원 수석연구원은 “장비 셋업(설치) 등 일정 지연은 불가피할 것”이라며 “고객사와 정한 납품 일정을 못 맞추게 되면 최악의 경우 계약 파기까지 우려된다”고 말했다. 배터리 업계 관계자는 “수조~수십조원씩 미국에 투자한 글로벌 기업들인데, 먼저 시정권고 같은 사전 절차도 없이 군사작전 하듯이 수백명을 체포해 간 건 충격적”이라며 “미국의 비자 발급 속도를 감안하면 미국에 공장 짓기 힘들다”라고 말했다.

최근 북미 ESS 확장 경쟁에도 제동이 걸릴 수 있다. 이미 지어 놓은 전기차 배터리 생산라인을 ESS용으로 바꾸는 것도 국내 장비 협력사 직원들의 출장이 필수적이어서다. 미국이 중국산 배터리에 대한 관세 장벽을 높이면서 K배터리 3사는 경쟁적으로 현지 생산라인을 ESS용으로 전환하고 있었다. 또 다른 업계 관계자는 “올해 말부터 내년까지 완공 예정이었던 공장들이 많은데, 앞으로도 어떤 돌발 변수가 생길지 모르겠다는 불안감이 크다”고 말했다.

불확실성이 커졌지만, 배터리 업계는 미국 시장을 포기할 수 없다. 캐즘 시기를 버틸 수 있는 유일한 돌파구가 북미 ESS 시장이고, 캐즘이 끝난 후에도 미국은 중국·유럽과 함께 글로벌 3대 전기차 시장이기 때문이다. 업계 관계자는 “K배터리가 중국 업체들과 경쟁이 치열한 상황에서, 중국을 견제하는 미국 시장을 놓칠 수는 없다”라며 “특히 인공지능(AI) 데이터센터 확대로 ESS 수요가 커진 미국은 최근 K배터리의 최대 격전지”라고 말했다. LG엔솔과 삼성SDI는 8일(현지시간) 미국 네바다 라스베이거스에서 열리는 북미 최대 재생에너지 전시회 ‘RE+ 2025’에 예정대로 참가해 ESS용 신제품을 공개한다.

댓글목록 0