[문화] '이렇게 보겠다'→'이렇게 보인다&#…

-

1회 연결

본문

왕겅우 회고록 연재를 시작하며 / “역사가가 제대로 되려면 오래 살고 봐야 한다”

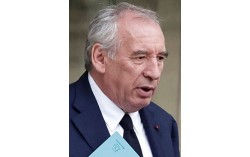

왕겅우(Wang Gungwoo, 王賡武, 1930~ ) 교수는 오스트레일리아 국적의 역사학자다. 그러나 국적은 그 정체성의 그리 정확한 표현이 아니다.

그는 자바섬의 수라바야에서 일시체류 중인 중국인 부모님에게 태어났다. 아기 때 말라야의 이포로 건너가 그곳에서 소년기를 지냈다. 제2차대전이 끝난 후 중국인의 자리를 찾아 난징에 가서 대학에 입학했으나 공산화에 밀려 말라야로 돌아왔다.

중국으로 돌아갈 전망이 흐려지면서 싱가포르의 말라야대학에 진학하고 이제 중국인 아닌 말라야인이 되기 위한 노력을 시작했다. 영국에서 중국사 연구로 학위를 받고 말라야대학으로 돌아와 교편을 잡다가 쿠알라룸푸르의 분교로 건너갔다.

1968년에 캔버라의 오스트레일리아국립대학으로 옮겨가는 데는 1965년의 말레이시아-싱가포르 분리가 작용한 것으로 보인다. 중국이라는 조국을 잃은 뒤 자기 나라로 삼기 위해 애쓰던 “말라야”가 제대로 세워지지 못하는 데 실망해서 코스모폴리탄의 길을 찾은 것 아닐까. 오스트레일리아 국적 취득에서는 “숙명”의 느낌이 들지 않는다. (“말라야”는 19세기 초부터 말레이반도 일대의 영국 식민지와 보호국들을 총칭한 이름이었고 1946년 이후 독립 과정에서도 국호로 쓰이다가 1963년 “말레이시아”로 바뀌고 2년 후 싱가포르가 떨어져 나갔다. 청년기의 왕겅우가 소속감을 느낀 대상은 말레이시아나 싱가포르보다 “말라야”였을 것이다.)

1986년 이후 회귀(回歸)의 길이 열렸다. 10년간 홍콩대학 부총장으로 지내면서 오랫동안 연구 대상으로만 바라보던 중국과 직접 마주쳤다. 그리고 1996년 싱가포르의 동아시아연구소 소장으로 부임 후 30년째 살고 있다. 이포에서의 소년기 15년, 캔버라에서의 중년기 18년보다 훨씬 더 긴 노년기를 싱가포르에서 지낸 것이다. (싱가포르에서는 6년간의 청년기도 지냈다.)

왕 교수의 정체성은 오스트레일리아보다는 싱가포르에 있다. 그러나 국가 원로로 대접받고 있으면서도 굳이 싱가포르로 국적을 옮기지 않는 것은 싱가포르 역시 그의 정체성을 완전히 채워주지는 않기 때문일 것 같다. 다중(多重) 정체성을 자신의 “숙명”으로 받아들이고 그 한 부분 한 부분에 모두 충실하려는 것을 그의 자세로 이해한다.

왕 교수가 고령에 활발한 저술활동을 계속하고 있다는 사실이 놀랍다. 80대 나이에 접어든 후 이런 책들을 냈다.

〈재생: 중국의 국가와 글로벌시대의 새 역사〉 Renewal: The Chinese State and the New Global History (2013)

〈남양: 전통에 관한 생각〉 Nanyang: Essays on Heritage (2018)

〈중국의 재접속: 뿌리 깊은 과거와 새로운 세계질서〉 China Reconnects: Joining a Deep-rooted Past to a New World Order (2019)

〈여러 문명과 함께: 동남아시아의 지역문화와 민족문화〉 Living with Civilisations: Reflections on Southeast Asia’s Local and National Cultures (2023)

〈중국 근대화의 길: 문명과 민족문화〉 Roads to Chinese Modernity: Civilisation and National Culture (2025)

이 책들은 연구서보다 사론(史論)의 성격이다. 평생의 연구를 통해 빚어낸 역사관-세계관을 보여주는 책들이다. 두 권 회고록(〈집 아닌 곳에서〉 Home is not Here, 2018 / 〈있는 곳이 집〉 Home is Where We Are, 2021)도 한 개인의 모습을 그리기보다 자신의 경험에 비추어 하나의 세계관을 제시한 것으로, 위 책들과 이어지는 의미를 가진 것이다.

왕 교수가 “80대에 이르면 이런 글을 써야지.” 계획해 두지는 않았을 것이다. 지내다가 그 연세에 이르고 보니 기력이 남아있는 동안 “내가 무슨 이야기를 할 수 있을까?” 풀어내는 “여록(餘錄)”으로 읽힌다. 역사와 현실에 관해 “이렇게 봐야겠다.” 하는 의지보다 평생의 공부와 경험의 결과 “이렇게 보인다.” 하는 허심(虛心)함이 느껴진다.

이 허심이 역사서술의 차원을 높여준다. 역사학자에게는 자기 소견에 대한 집착이 있어야 한다. 여러 주제에 대한 온갖 관점 중에서 일관성 있는 하나의 길을 찾아내는 치열한 노력이 필요하다. 그 노력이 쌓여 어느 한계를 넘어서면 역사학자의 치열함이 역사가의 허심으로 넘어간다. 왕 교수의 관점에서 풍성한 가르침을 얻는 것은 그가 보여주는 “역사가의 경지(境地)” 덕분이다. “역사가가 제대로 되려면 오래 살고 봐야 한다”는 말이 우스개만이 아니다.

동서교섭사를 중심으로 한 50년 역사 공부를 마무리하는 마음으로 연전에 〈오랑캐의 역사〉를 썼다. 그 과정에서 내 공부에 비어 있음을 깨달은 큰 구멍 하나가 동남아시아였다. 그리려는 역사의 틀에서 중요한 부분을 공부에서 빠트리고 있었다. 그 구멍 메우는 데 2-3년 노력을 기울일 생각으로 “남양사” 작업에 착수했다.

세계 여러 지역 중에 쌓여 있는 역사서술이 빽빽한 곳도 있고 허술한 곳도 있다. 동남아시아도 허술한 곳의 하나로만 생각하고, 한 차례 정리를 위해 찾아 읽을 글이 그리 많지 않을 것으로 짐작하면서 남양사에 착수했다.

그런데 막상 들어가 보니 허술한 곳이 아니다. 그렇다고 아주 빽빽한 곳도 아니다. 흥미로운 연구가 지금 막 쏟아져 나오고 있다. 역사학보다 인류학 쪽이 활발하다. 클리퍼드 기어츠, 베네딕트 앤더슨 등의 걸출한 성과가 역사학 쪽 연구도 이끌어내고 있는 중이다.

남양사 작업이 만만치 않음을 깨닫고 계획을 바꿀 생각을 할 때 왕 교수와 마주쳤다. 1990년대 이전의 연구를 전에 더러 접할 때는 무심히 넘어갔었는데, 2018년에 나온 〈남양: 전통에 관한 생각〉을 보고 그 신선함에 반했다. 그래서 같은 해에 나온 〈집 아닌 곳에서〉부터 시작해 다른 책들도 더 구해 보게 되었다.

그 책들을 읽으며 내 “남양사” 작업은 접어두기로 했다. 내 손으로 새로 풀어내려고 안간힘을 쓰기보다 왕 교수의 근년 저작을 소개하는 것이 한국 독자들에게 동남아시아를 잘 보여주는 길이 될 것이다. 그가 우리 사회와 통하는 배경을 많이 가진 사람임을 그의 회고록에서 알아볼 수 있다. 내가 남양사 작업에서 중시하고자 한 중국과 남양의 관계를 그 역시 중시한 이유도 바로 그 배경에 있다.

회고록 첫 권 제목 “집 아닌 곳에서”는 마이너리티 의식의 표현이다. 말라야반도의 중국계 인구비율은 20%대였고 그가 소년기를 보낸 이포 같은 도시에서는 절반이 넘었지만, 역시 외래인이었다. 현지에서 여러 대를 지낸 집안은 극히 적었다.

왕 교수 집안은 화교사회 안에서도 겉도는 2중 마이너리티였다. 대다수 화교는 푸젠, 광둥 등 중국 남해안 출신으로, 주류 중국문화보다 출신 지역에 대한 소속감이 강했다. 왕 교수 부모는 그보다 북쪽의 장수성 출신이었고 주류 중국문화에 대한 믿음이 큰 사람들이었다.

화교 아닌 중국인을 자임하던 이 가족은 일본 패퇴 후 고향으로 돌아갔다. 그러나 정착에 실패하고 곧 말라야로 돌아왔다. 멀리서 바라보던 “집”에 십여 년 만에 돌아갔다가 쫓겨나듯 다시 나오게 된 신세를 저자는 “집 아닌 곳에서”로 표현했다.

둘째 권 제목 “있는 곳이 집”은 집 없는 신세를 스스로 위로하는 자세를 보여준다. 저자는 싱가포르를 포함하는 말라야연방을 자신의 새 집으로 삼고자 했다. 싱가포르의 분리로 새 집마저 깨어진 후 좋은 연구환경을 찾아 캔버라로 갔다. 18년 후 홍콩으로 가서 중국과 다시 만나고, 다시 10년 후 싱가포르로 돌아와 말라야와 다시 만난 저자는 자신의 다중 정체성을 있는 그대로 받아들이는 자세를 “있는 곳이 집”이란 말로 표현했다.

정체성의 긍정이 아큐의 “정신적 승리”를 넘어서는 힘은 여러 겹 정체성을 유기적으로 조화시키는 역사 해석에서 나온다. 저자는 어느 책에서 샤먼대학 총장을 지낸 화교 출신 개혁가 림분컹(林文慶, xxxx-xxxx) 이야기를 하면서 “싱가포르와 영국과 중국에 모두 충성할 수 있었던 넓은 마음(capacity)”이라고 했다. 자신도 그 넓은 마음을 모델로 삼은 것 같다.

현대세계에서는 다중 정체성이 늘어나고 있다. 특정 민족에 속하고 특정 국가의 국적을 가진 사람도 별도의 계급 정체성이나 문화적 정체성을 가지는 일이 일반화되고 있다. 국가 정체성 하나에 집중하던 앞 세대 사람들과 달리 여러 층위 정체성을 조화시키는 것이 오늘날 사람들의 일반적 과제가 되었다. 그 과제를 앞서 짊어졌던 림분컹과 왕겅우 같은 사람들의 경험에서 얻을 가르침이 많다.

왕 교수는 자기 경험을 통해 빚어 온 세계관에 입각해서 지금 세상의 중요한 문제들에 대한 설명을 내놓고 있다. 중국이란 어떤 존재인가? 동남아시아 역사에서 어떤 의미를 찾을 수 있는가? 향후 세계에서 국가와 민족의 의미는 어떻게 풀려갈 것인가? 그는 문명과 문화에 대한 자신의 관점을 ‘다중성(pluralism)’이라 표현한다. 자신의 정체성 경험에 입각한 관점이기 때문에 특출한 설득력을 가진다.

우리 민족의 분단 문제를 놓고도 그의 관점이 좋은 참고가 된다. 스스로 온갖 분단을 겪어온 왕 교수 같은 사람은 한국에서 공존 지향으로 바뀌는 분위기도 반가워할 것 같다. 세계화의 시대를 받아들이는 자세에도 참고가 된다. 정체성의 다중화가 가져오는 혼란의 위험을 피하는 길을 그의 경력이 보여준다. 현실에 대한 긍정의 자세가 순진한 낙관주의로 보일 수도 있을 정도지만, 투철한 경험과 깊은 학문이 뒷받침해 주는 자세다.

왕 교수의 논설을 될수록 많이 번역해 한국 독자들에게 보여드리고 싶으나 우선 회고록으로 시작한다. 메시지보다 메신저를 먼저 이해시키는 것이 좋겠다는 생각이다. 회고록을 먼저 읽어 두면 다른 논설에서 의외로 보이는 내용에 마주쳐도 그의 입장을 염두에 두고 쉽게 이해할 수 있을 것이다.

저자의 말 / “이 이야기를 적는 이유”

이포에서 자랄 때 이야기를 몇 해 전 적기 시작한 것은 내 아이들에게 읽히고 싶어서였다. 내 부모님이 어떤 분들인지 기억을 되살려내는 것은 나 자신을 위한 일이기도 했다. 열아홉 살이 되기까지, 1948년의 9개월을 뺀 기간이 그분들과 같은 도시에서 함께 지낸 시간이었다. 집을 떠나기 전의 내 세계가 지금과 어떻게 다른 것이었는지 설명함으로써 아이들에게, 그리고 부모로서 우리에게 바뀐 것이 무엇인지 이해시키고 싶었다. 내 이야기 내용을 아는 아내는 그 이야기를 해줄 수 있을 때 해주라고 찬성해주었다.

싱가포르에서 문화 전승 전문가들을 만나면서 이 이야기를 출판할 결정을 내렸다. 그들 덕분에 ‘과거’의 인간적 측면을 더 깊이 의식하게 되었다. 일생의 대부분을 역사 공부에 바쳐온 한 사람으로서 나는 ‘과거’에 매혹을 느껴 왔다. 그러나 나 자신이 보려 애쓰고 같은 관심을 가진 사람들에게 보여주려 한 것은 언제나 위압적일 정도로 거창한 세계였다. 사람들의 삶에 관해 읽을 때라도 비판적 거리를 유지한 것은 뭔가 거창한 교훈을 얻으려는 욕심 때문이었다. 시간이 지나며 ‘과거’에 대한 내 이해가 매우 편향적이었음을 깨닫게 되었다. 내가 서 있던 무대는 유럽식 역사관과 유교식 자아향상 정신 양쪽의 지배를 받는 곳이었다.

우리가 역사의 중요성을 거창하게 논하면서 과거의 어느 시기를 살던 사람들이 무엇을 느끼고 무엇을 생각했는지에 대해 너무 무감각하다는 사실을 문화 전승 전문가들은 깨우쳐주었다. 우리는 옛사람들의 기쁨의 순간과 고통의 순간들을 재현하는 데 문학작품에 의지하는 일이 많고, 그것은 과거의 일부를 상상하는 데 도움이 되는 길이다. 그러나 사람들의 실제 경험에 관한 이야기가 너무 적다. 지역의 문화 전승이 하나의 출발점이 될 수 있다. 사람들이 경험을 털어놓도록 도와주는 길도 있을 것이다.

내 아이들에게 읽히려고 적은 이야기에 가족 아닌 사람들도 관심을 가질 수 있다는 생각이 들기 시작했다. 그래서 1949년 이포를 떠나 새로 생긴 싱가포르의 말라야대학으로 공부하러 떠날 때까지의 내 이야기를 정리하는 작업에 착수했다. 부모님은 그 후 쿠알라룸푸르로 이사하고 다시 이포로 돌아가지 않았다.넓은 범위 독자들이 읽을 수 있도록 이야기 중 필요한 부분에 수정과 보완을 가했다.

댓글목록 0