[문화] 국난 극복 의지 13세기 ‘고려 오백나한도’ 보물 된다

-

17회 연결

본문

13세기 몽고의 고려 침입 시기에 국난 극복을 위해 불심(佛心)을 담아 제작했던 ‘고려 오백나한도’가 보물이 된다.

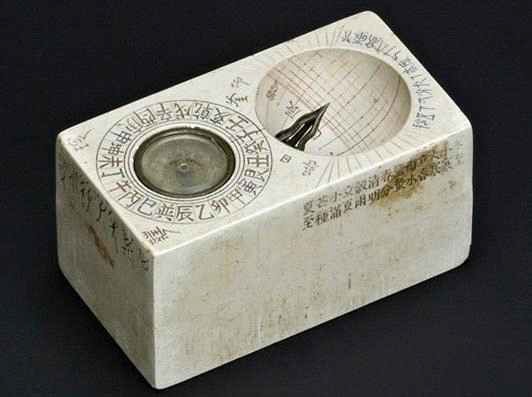

해시계의 일종 ‘휴대용 앙부일구’ 등 #국가유산청, 보물 지정 예고

국가유산청은 12일 ‘고려 오백나한도’를 비롯해 ‘휴대용 앙부일구’ ‘세종 비암사 소조아미타여래좌상’ ‘유항선생시집’을 국가지정문화유산 보물로 각각 지정 예고했다.

국가유산청은 '고려 오백나한도', '휴대용 앙부일구' 등 총 4건의 문화유산을 보물로 지정할 계획이라고 12일 밝혔다. 이번에 보물로 지정 예고된 오백나한도는 13세기 몽고가 고려를 침입했을 때 제작된 것으로 추정되는 오백나한도 500폭 중 한 폭으로 제329원상주존자(圓上周尊者)를 그렸다. 사진 국가유산청.

나한(羅漢)이란 부처의 가르침을 듣고 깨달은 수행자. 고려 전 시기에 걸쳐 나한 신앙이 유행했지만 남아 있는 불교회화는 몇 점 되지 않는다. 이번 지정 예고 대상은 한 폭에 한 존자(尊者, 학문과 덕행이 뛰어난 부처의 제자)만을 담은 형식으로 존자가 너른 바위에 걸터앉아 화면 상단 왼쪽에 있는 용을 올려다보고 있는 모습이다. 필선 구사가 능숙하고 자유롭고 먹의 짙고 옅음이 자유롭게 표현됐다. 화면 상단 좌우의 화제(畫題)를 통해 제329원상주존자(圓上周尊者)를 그렸단 걸 알 수 있다.

하단 중앙의 화기(畫記)에 제작 배경, 제작 연대(1235년), 발원자(김희인), 시주자(이혁첨) 등이 있어 13세기 몽고 침략 때 불교의 힘을 빌리기 위해 제작된 오백나한도 500폭 중 하나임을 알 수 있다. 앞서 2016년에 국립중앙박물관 소장 고려 오백나한도 총 6폭이 보물로 지정됐는데, 이번 지정 예고 대상도 이들과 한묶음으로 추정된다(개인 소장). 국가유산청 측은 “고려 불화의 특징인 품격 높은 예술성과 신비로운 종교적 감성을 담은 작품으로 조성 시기를 명확히 알 수 있어 가치가 크다”고 설명했다.

앙부일구(仰釜日晷)는 솥이 하늘을 바라보는 듯한 모습을 한 해시계라는 뜻으로, 1434년 장영실(생몰년도 미상) 등이 왕명에 따라 처음 만든 것으로 전한다. 사진은 1908년 제작돼 서울역사박물관이 소장 중인 '휴대용 앙부일구'로 이번에 보물로 지정 예고됐다. 사진 국가유산청

서울역사박물관이 소장한 해시계 ‘휴대용 앙부일구(携帶用 仰釜日晷)’도 보물이 된다. 앙부일구는 솥이 하늘을 바라보는 듯한 모습을 한 해시계라는 뜻으로, 1434년 장영실(생몰년도 미상) 등이 왕명에 따라 처음 만든 것으로 전한다.

지정 예고 대상은 표면을 반구형으로 오목하게 파고 그 중심에 뾰족한 바늘(영침)을 세웠고, 그 옆에 나침반을 붙인 형태다. 햇빛을 받으면 영침의 그림자가 이동하고, 그림자가 위치한 선을 보고 시간을 측정하도록 제작됐다. 제작 기법이 섬세하고 우수한 데다 밑면에 제작연대(융희 2년, 1908년)와 제작자(강문수)가 명시돼 공예사·과학사적으로 가치가 크다.

고려 말 문신이자 문장가인 한수(1333∼1384)의 시집인 ‘유항선생시집’은 한수의 생애, 사상, 학문과 인품까지 이해할 수 있는 중요한 자료로 꼽힌다. 지정 대상은 1400년 처음 간행된 목판본으로 동일 판본의 초간본은 국내외에 총 3책만 전해진다.

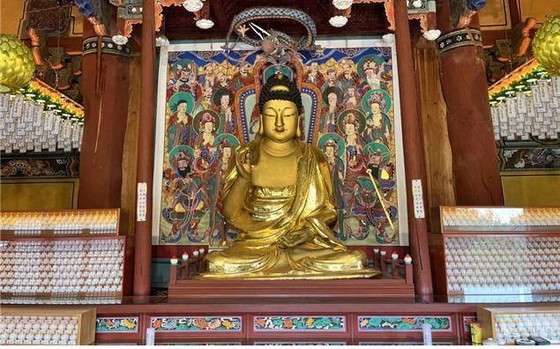

16세기 중엽 경에 제작된 것으로 추정되는 ‘세종 비암사 소조아미타여래좌상’은 나무로 윤곽까지 만든 뒤, 소량의 흙으로 세부를 완성하는 방식으로 제작된 점이 특징이다.

16세기 중엽 경에 제작된 것으로 추정되는 '세종 비암사 소조아미타여래좌상'은 나무로 윤곽까지 만든 뒤, 소량의 흙으로 세부를 완성하는 방식으로 제작된 점이 특징이다. 사진 국가유산청

국가유산청은 예고 기간 30일 동안 각계 의견을 검토한 뒤, 문화유산위원회 심의를 거쳐 ‘고려 오백나한도’ 등의 보물 지정을 확정할 방침이다.

댓글목록 0