[사회] 서울 시민 혼인건수 반등했지만 황혼이혼도 급증

-

3회 연결

본문

서울 동작구 서울여성플라자에 마련된 공공예식장 '피움서울' 개관식에서 예식 시연이 열리고 있다. [연합뉴스]

서울시민들의 혼인 건수가 2년 연속 증가했다. 결혼하는 사람이 늘어나고 이혼 건수도 줄었지만, 황혼이혼은 늘어난 것으로 나타났다.

서울시는 15일 ‘서울시민의 결혼과 가족 형태의 변화’ 통계를 발표했다. 통계청 인구총조사, 인구동향조사 등 국가승인통계를 근거로 혼인·이혼 추이와 가족 가치관, 가구 구조 변화를 분석한 자료다.

서울시, 결혼·가족 형태 변화 자료

JTBC 드라마 '더 이상은 못 참아'는 황혼이혼을 결심한 부부를 중심으로 벌어지는 가족 간의 갈등을 담았다. [중앙포토]

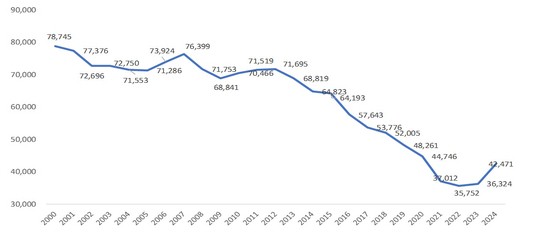

우선 혼인 건수가 증가했다. 서울시민의 혼인 건수는 2000년 이후 코로나19 이전까지 감소세였다. 하지만 2022년 3만5752건이던 혼인 건수가 2023년 3만6324건을 기록한 이후 지난해 4만2471건으로 2년 연속 증가했다.

초혼 평균 연령은 남성 34.3세, 여성 32.4세로 과거보다 높아졌다. 국제결혼은 전체 결혼의 약 10%를 차지했다.

이혼은 전반적으로 감소했다. 2002년 3만2499건이던 이혼건수는 이후 대체로 꾸준히 감소해 지난해 1만2154건을 기록했다. 지난해 이혼 평균 연령은 남성 51.9세, 여성 49.4세였다. 2000년(남성 40.8세, 여성 37.4세)에 비해 10년 이상 상승했다.

반면 60세 이상 ‘황혼이혼’은 크게 늘었다. 2000년 전체 이혼 건수의 3% 수준이던 황혼이혼은 지난해에는 25% 수준까지 상승했다.

1인 가구 40% 육박…고령자 가구 30%

연도별 서울시 혼인건수. [자료 서울시]

국제결혼은 전체 결혼의 약 10%를 차지했다. 2024년 서울에서 신고된 국제결혼은 4006건이다. 한국인 남편-외국인 아내가 2633건, 외국인 남편-한국인 아내가 1373건이다. 외국인 배우자는 중국, 베트남, 일본 등이 다수였다.

서울 전체 가구 가운데 1인 가구는 약 166만 가구로 전체의 39.9%를 차지했다. 2인 가구(26.2%)나 4인 가구(12.3%) 등 다른 유형의 가구보다 1인 가구가 가장 많았다.

다문화 가구는 약 7만8000가구로 가구원 수는 20만명을 넘어섰다. 국제결혼을 통해 형성된 가정이 다수를 차지하지만, 귀화자, 다문화 2세 등 가족 형태도 점차 늘고 있다.

2016년 6만여 가구였던 비친족가구는 2024년 12만여 가구로 2배 이상 증가했다. 비친족가구란 혼인·혈연으로 맺어지지 않은 친구·동료나 생활 동반자가 함께 주거를 공유하는 가구다. 20~30대 연령층에서 비친족가구 증가세가 뚜렷했다.

영유아 자녀 가구, 한부모 가구는 감소세다. 2016년 35만여 가구였던 영유아 자녀 가구는 2024년 20만여 가구로 8년 새 40% 이상 줄었다. 같은 기간 영유아 수도 44만여명에서 24만여명으로 감소해 저출산 추이를 보여줬다.

한부모 가구도 2016년 32만여 가구에서 2024년 28만여 가구로 감소했다. 한부모 가구 가운데 ‘어머니와 미혼 자녀’ 형태가 약 68%로 가장 많다. ‘아버지와 미혼 자녀’ 가구는 16% 수준이다.

이번 통계를 기반으로 서울시는 1인 가구, 고령자 가구 증가에 대응한 맞춤형 돌봄, 주거, 복지 정책을 강화하고 다문화·비친족 가구를 제도적으로 포용할 정책을 발굴할 방침이다. 청년층을 위한 주거·일자리, 중장년층을 위한 일·가정 양립, 고령층을 위한 사회 관계망 지원 정책을 추진할 계획이다.

강옥현 서울시 디지털도시국장은 “코로나19 이후 서울 가족 구조와 가치관이 빠르게 변화하고 있음을 확인했다”며 “변화하는 현실을 반영해 고립·외로움 예방, 청년 주거 안정, 양육 친화 환경 조성 등 시민이 소외되지 않는 정책을 추진하겠다”고 말했다.

댓글목록 0