[정치] [단독] 李대통령 방일∙방미 기간 때…中, 6000t 스텔스함 서해 보냈다

-

20회 연결

본문

첫 시험 운항 중인 중국 항공모함 푸젠(福建)함. 바이두

중국이 지난달 이재명 대통령의 방일·방미 기간 중 하루 평균 3척씩 최신형 스텔스 054B형 호위함(6000t급) 등을 서해 잠정조치수역(PMZ) 내 우리 관할 수역에 보낸 것으로 드러났다. 중국이 수시로 함정을 보내 ‘서해 내해화’ 시도가 우려되는 가운데 ‘빅 외교 이벤트’를 위해 한국의 군 통수권자가 자리를 비운 사이 해상 영향력 과시에 나선 것으로 볼 여지가 있다.

15일 복수의 군 소식통과 국회 국방위원회 임종득 국민의힘 의원에 따르면 군 당국은 지난달 이 대통령의 방일 및 방미 기간 중 중국이 하루 평균 3척의 군함을 서해 PMZ에 전개한 것으로 파악했다. 이 대통령은 지난달 23일 일본으로 출국해 이시바 시게루(石破茂) 일본 총리와 회담한 뒤 이튿날 미국으로 출발해 도널드 트럼프 미 대통령과 첫 정상회담을 했고, 지난달 28일 귀국했다.

중국의 함정 전개는 한국의 새 정부 출범 이후 처음으로 한·미·일 간 연쇄적 정상회담이 이뤄지는 걸 경계하기 위한 의도가 있어 보인다. 군에 따르면 중국 해군 함정은 지난 2023년 약 360회, 지난해 약 330회에 걸쳐 서해 우리 관할 수역에 진입했다.〈중앙일보 6월18일자 1·6면〉

박원곤 이화여대 교수는 “중국이 연쇄 정상회담 기간에 맞춰 서해에 군함을 보낸 건 이를 견제하려는 정치적 의도를 드러낸 것이라고 볼 여지가 있다”고 짚었다.

군 소식통에 따르면 이 대통령의 순방 기간 중 PMZ에 진입한 중국 군함의 종류는 054A형과 054B형 호위함 등이었다. 서해에 진출하는 중국 함정의 구체적인 함형이 드러난 건 이번이 처음이다.

054A형은 중국의 4000t급 호위함으로, 중국 해군은 이를 약 30척 보유하고 있다는 게 민간 군사 전문가들의 대체적인 평가다.

054B형은 054A형의 개량형이다. 6000t급 스텔스 호위함이다. 중국 관영 신화통신에 따르면 054B형의 초도함(1번함)인 뤄허(漯河)함이 올해 1월 22일 서해를 관할하는 북해 함대에 인도됐다. 아직 2번함이 실전 배치된 정황은 없는 것으로 미뤄 군 당국이 파악한 054B형이 1번함인 뤄허함일 가능성이 크다.

뤄허함은 스텔스 기능을 갖춘 구축함급 호위함이다. 수직발사관(VLS) 32개를 적용했으며, 각종 대함·대공·대잠 미사일도 장착했다. 올해 5월 중국의 서해 군사 훈련 때 투입된 중국의 세번째 항공모함 푸젠함의 항모 전단으로 활동할 가능성이 상당하다.

군 당국은 이외에도 중국의 055형 런하이급 구축함(1만 1000t급·미국 기준 순양함), 052D형 루양 III급 구축함(7500t급), 815형 정보수집함(AGI), 053형 호위함(2250t급) 등이 수시로 PMZ 내 한국 관할 해역에 진입하는 것으로 파악했다. 이들은 각종 군사 훈련과 전투 실험 등을 수행하는 것으로 추정된다.

이 가운데 특히 정보수집함은 통상 신호 정보(SIGINT) 수집 목적으로 운용된다. 평택의 한국 해군기지나 서·남해에서 활동 중인 미 해군 함정의 전자정보 신호를 가로채려는 것 아니냐는 지적이 제기되는 이유다.

앞서 호주 국방부는 지난 2022년 "중국의 정보수집함이 서부 엑스마우스의 해롤드 E 홀트 해군기지 인근을 지나가며 첩보 활동을 벌였다"고 밝혔는데, 815형 정보수집함이 동일 함형이다. 호주 측은 해당 함이 호주 서부 해역을 통과한 건 오커스(AUKUS, 미·영·호 간 안보 동맹) 협력 이후 중국이 호주와 미국의 군함 관련 정보를 수집하려는 목적이 있다고 의심했다.

이는 시진핑(習近平) 중국 국가주석이 지난해 4월 육·해·공군과 별도의 정보지원부대를 분리·신설하며 현대전의 핵심 기능인 정보 수집 능력을 강화한 것과도 무관치 않아 보인다. 향후 중국 해군 정보수집함의 동선과 빈도 수도 주시할 필요가 있다는 지적이다.

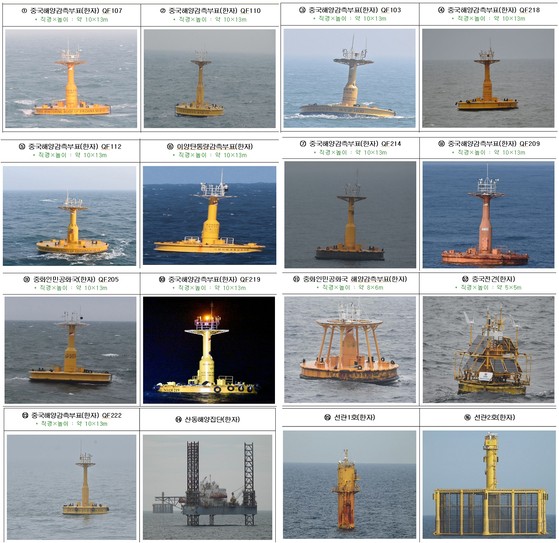

2010년 이후부터 2025년 4월 현재까지 중국이 서해에 설치한 해양관측부표, 해상플랫품 등 해양구조물 현황. 엄태영 의원실 제공=연합뉴스

PMZ는 한·중 양국의 200해리(370㎞) 배타적경제수역(EEZ)이 겹치는 해역이다. 국제법상 공해이기 때문에 함정 운항 자체를 법적으로 문제 삼기는 어려울 수 있지만, 중국은 남중국해 등에서 비슷한 방식을 통해 영유권을 주장한 전력이 있다는 점에서 경각심은 커지는 분위기다. 실제 중국은 서해 PMZ에 어업 시설로 주장하는 구조물과 부표를 무단 설치하는 등 특유의 ‘회색 지대 도발’을 거듭하고 있다.

한국은 이지스 구축함 등을 띄워 대응에 나서고 있지만, 비례적 대응은 물리적으로 힘든 측면이 있다. 미 의회조사국에 따르면 지난해 기준 중국 해군의 함정 수는 370척으로, 2030년엔 435척에 도달할 것으로 관측된다. 반면 한국 해군은 150여척 수준으로 절반에도 미치지 못 한다. 해군은 빈도 수를 늘려서라도 비례 대응하겠다는 입장인데, 이 경우에는 작전 피로도가 높아질 수 밖에 없다.

임종득 의원은 “중국군의 활동은 과거 남중국해에서 내해화를 추진했던 전략과 닮아있다”면서 “서해는 한국의 어업권과 안보, 국가 주권이 걸린 곳인 만큼 외교·군사적 대응책을 마련할 필요가 있다”고 지적했다.

댓글목록 0