[사회] 한국 현대사 관통한 한강, 지구촌 폭력의 뿌리를 캐묻다 [창간기획 대한민국 '트리거60&#…

-

3회 연결

본문

대한민국 '트리거60' ㊱ 한강과 노벨문학상

우리나라 최초로 노벨문학상을 수상한 한강이 지난해 12월 10일 스웨덴 스톡홀름 시청에서 열린 노벨상 연회에서 수상 소감을 밝히고 있다. [뉴스1]

벌써 1년 전이다. 소설가 한강의 노벨문학상 수상이 가져온 충격과 감동 말이다. 한국의 근대문학은 130년 역사를 넘는다고 자부한다. 이론이 없는 건 아니지만 한글을 ‘국문(國文)’으로 지정해 관용 문서에 사용하기 시작한 1894년 갑오개혁을 그 기점으로 본다.

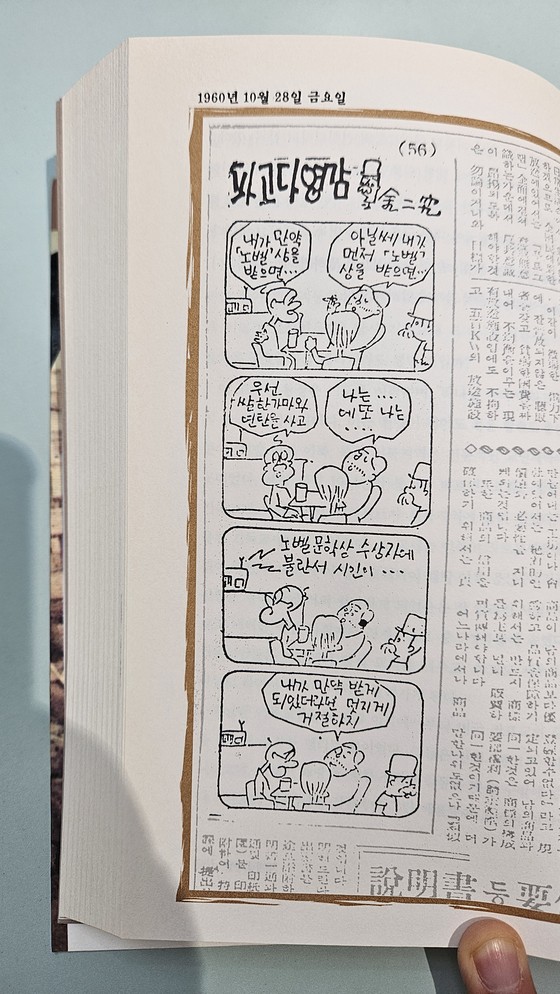

소설가 김승옥의 시사만화 ‘파고다 영감’. 서울경제신문 1960년 10월 28일자다. [사진 김승옥]

1901년 제정된 노벨문학상에 한국인들은 일찌감치 관심을 가졌다. 한국사데이터베이스(db.history.go.kr)에 따르면 동아일보·조선중앙일보 등에 1930년대부터 ‘올해 노벨상은 누가 받았다더라’는 식의 중계기사가 나온다. 소설가 김승옥이 서울경제신문에 연재했던 4컷 만화 ‘파고다 영감’의 1960년 10월 28일자는, 작가로 보이는 네 사람이 자신들에게 노벨상이 주어지는 상황을 가정해 쑥덕공론을 주고받는 장면을 그렸다. 식민지 시대 단순한 호기심에서 차츰 노골적인 욕망으로, 노벨문학상 작가를 갖고 싶다는 정념(情念)이 강화됐다고 볼 수 있다.

“문명국 한국을 알린 굉장한 사건”

지난해 12월 스톡홀름 워터프런트 콩그레스센터에 걸린 한강의 초상화. 스웨덴 화가 니클라스 엘메헤드가 그렸다. [뉴스1]

하지만 노벨상의 문턱은 높아 보였다. 1968년 일본 작가 가와바타 야스나리의 수상은 한국 문단에 충격이었지만, 정작 70년엔 스웨덴 한림원으로부터 후보 작품 추천 의뢰를 받은 한국 펜클럽이 추천을 포기하는 일까지 있었다(중앙일보 1970년 1월 31일자 5면). 마땅한 영어 번역본이 없었던 때문으로 풀이된다.

다음은 예술원 회장을 지낸 시인 이근배씨가 들려준 웃지 못할 일화 한 토막.

80년 광주를 짓밟고 등장한 전두환 정권은 삐딱한 문인들을 순치할 목적으로 81년 문인 해외시찰단을 후원했다. 이씨가 포함된 일행이 그리스를 방문했을 때다. 그리스 문인 하나가 “당신네 나라는 어떤 언어를 사용하느냐, 문자는 있느냐, 문인들이 시도 쓰냐”고 묻더란다. 당시 한국은 그 몇 해 전 현대건설이 ‘사우디의 20세기 최대의 역사’라는 주바일 산업항 공사를 따낸 이후 중동 건설 붐을 누릴 때다. 81년 서독 바덴바덴에서 88올림픽을 유치하기도 했다. 그럼에도 참전국 그리스에 한국은 6·25의 나라일 뿐이었다. 94년 일본의 오에 겐자부로와 2012년 중국의 모옌, 디아스포라 문학(이산문학·離散文學)으로 범위를 넓힐 경우 2000년 중국계 프랑스 작가 가오싱젠과 2017년 일본계 영국 작가 가즈오이시구로까지, 한국을 뺀 동아시아의 두 나라가 최고 권위 문학상이라는 상징 자본을 차곡차곡 쌓는 동안 한국의 노벨상 프로젝트는 개점휴업 상태였다. 조급증은 격해질 수밖에 없었다.

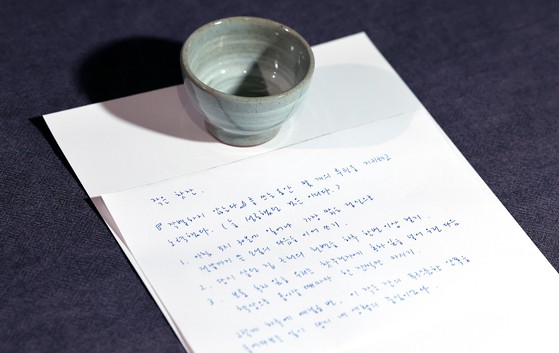

한강이 노벨박물관에 기증한 작은 찻잔. [뉴스1]

그래서 지난해 한강의 노벨상 수상은 쾌거라고밖에 달리 표현하기 어렵다. 문학평론가 김화영씨는 “한국이 드디어 문명국임을 알린 굉장한 사건”이라고 했다. 봉준호의 ‘기생충’과 아이돌그룹 BTS 등 세계인들에게 화사한 꽃만 보여주다가 드디어 우리 문화의 뿌리를 드러내게 됐다는 얘기다. 한국문학을 번역 소개하겠다는 해외 출판사들에 90년대 초·중반부터 번역·출판비를 지원해 온 대산문화재단과 한국문학번역원은 사업 방향이 옳았음을 입증하게 됐다. 당장 영국 포토벨로 북스의 2015년 『The Vegetarian(채식주의자)』 출판이 대산의 지원을 받은 것이다. 앞으로 작품 잘 쓰는 작가는 국제적 주목을 받을 가능성도 커졌다는 얘기도 나온다. 한국문학에 대한 해외의 관심이 그만큼 높아졌다는 것이다. 대학가에 “이제 국문학은 노벨상 받는 전공”이라는 우스개가 돌았다고 한다.

한강은 121번째 노벨상 작가라는 월계관을 쓰게 됐다. 하지만 언제나 스포트라이트를 받았던 건 아니다. 그가 93년 시로, 이듬해 소설로 잇따라 등단한 90년대 초반은 한국 사회의 문화적 전환기였다. 동유럽권 몰락 이후 이념을 소비가, 거대 담론을 생활 세계가 대체하며 문학에서도 신세대적인 감성이 주목받았다. 내면성(신경숙)이나 후일담 문학(공지영)이 득세했다. 시인 유하가 시집 『바람 부는 날이면 압구정동에 가야 한다』를 펴낸 게 91년이다. ‘전장에서 시장으로’. 사회학자 윤여일은 당시를 이렇게 규정했다(『모든 현재의 시작, 1990년대』).

차준홍 기자

한강은 달랐다. 그가 단편 ‘붉은 닻’으로 등단한 94년 서울신문 신춘문예 심사에 이어 이듬해 출간한 첫 소설집 『여수의 사랑』의 해설을 쓴 평론가 김병익은, 한강 소설은 신세대 소설과는 딴판으로 자신의 아버지 세대 혹은 그 이전 세대의 어둡고 간난스럽고 한스러운 세계로 가득 차 있다고 평했다.

노벨상을 받는 데 결정적인 역할을 한 2016년 맨부커 인터내셔널상 수상 이전에 한강은 이미 이상문학상(2005년)과 동리문학상(2010년), 황순원문학상(2015년) 등 국내의 어지간한 문학상은 받은 상태였다. 하지만 트렌디한 또래 작가에 비하면 한두 발짝 물러나 있는 모습이었다. 오히려 시류에 무심한 것 같았다. 『채식주의자』에서 보여준, 남편의 눈에 비친 ‘이해 못 할 아내’의 모습은 은희경이 98년 이상문학상 수상작 ‘아내의 상자’에서 선보였던 세계다. 『소년이 온다』의 5·18이나 『작별하지 않는다』의 4·3 역시 선배 세대 임철우와 현기영이 『봄날』과 ‘순이 삼촌’에서 십수 년 전에 각각 다뤘던 소재들이다. 세상의 변화에 반응하며 작품을 쓰기보다 자신의 내적인 시간표, 내게 의미 있고 절실한 이야기를 쓰는 경향이 강하다는 것이다(손정수 계명대 교수).

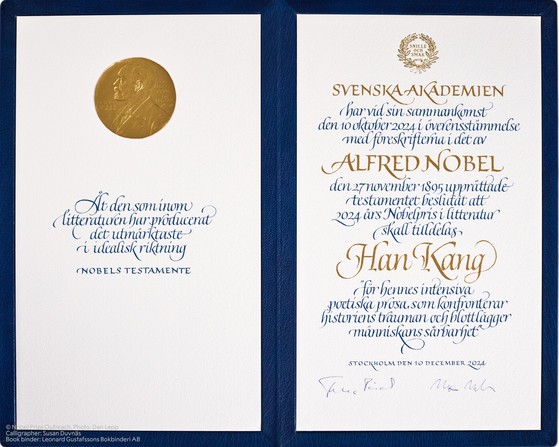

한강이 받은 노벨상 증서. [사진 노벨상위원회]

고집스러운 한강의 문학은 어떻게 스웨덴 한림원 심사위원들의 마음을 움직인 걸까. 『채식주의자』의 상업적 성공으로 영미권 독자들에게 어필한 다음 한국 현대사를 다룬 작품들을 잇따라 써낸 게 주효했다고 보는 전문가가 적지 않다. 물론 한강이 이런 전략적 사고를 따랐다는 얘기는 아니다. 지난해 노벨상 수상 강연에서 한강은 2012년 봄, 원래는 밝은 소설을 쓰려고 했다고 밝혔다. 하지만 10대 초반 사진첩을 통해 접한 광주의 참상, 그래서 품게 된 인간성에 대한 회의와 마주하지 않고는 앞으로 나아갈 수 없겠다는 생각에 결국 『소년이 온다』를 쓰게 됐다고 했다. 『소년이 온다』와 『작별하지 않는다』에는 혼이 화자로 등장하거나, 혼과 사람이 대화하는 장면이 나온다. 사실주의에 어긋한 판타지다. 한림원이 “현대 산문의 혁신가(an innovator in contemporary prose)”라고 평한 대목이다.

문학성도 문학성이지만 한강의 수상은 결국 선진국 수준으로 성큼 성장한 우리 국력과 문화력이 복합 작용한 것이라는 데 이론의 여지가 없는 듯하다. 문학평론가 이광호씨는 “한강의 수상은 아시아 여성 작가에게, 그중에서도 한국 작가에게 상이 주어질 만한 맥락도 작용한 결과라고 본다”고 했다. K팝·K시네마 등에 대한 전 지구적 관심이 커진 데다 그동안 노벨상이 백인 남성 작가들에 치우쳤던 점을 한림원이 의식했을 수 있다는 얘기다. 평론가 김명인씨는 “5·18이나 4·3을 다룬 한강 소설이 러시아·우크라이나 전쟁이나 가자 지구에서 집단학살이 벌어지는 상황과 맞아떨어진 것 같다”고 분석했다. 역시 문학 외적인 고려가 작동했다고 보는 시각이다.

염상섭·최인훈 등 선배 문인의 유산

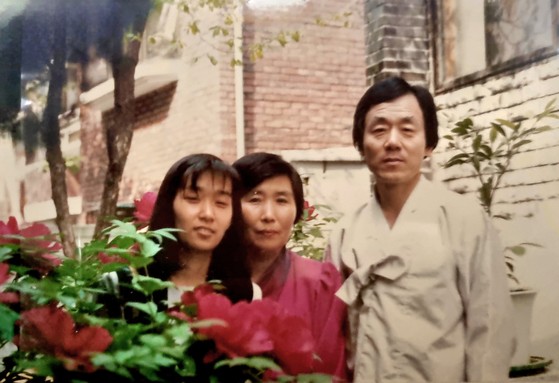

젊은 시절 한강의 가족사진. 아버지 한승원, 어머니 임감오씨와 함께했다. [사진 한승원]

그런데 맥락을 강조하면, 다른 맥락이었다면 한강 아닌 다른 작가가 노벨상을 받을 수도 있었다는 얘기가 된다. 가령 『광장』의 최인훈이나, 1930년대 대표작 장편 『삼대』를 발표한 염상섭 같은 작가가 제때 제대로 해외에 알려졌더라면 얼마든지 노벨상을 받을 만했다는 것이다. 130년 한국 근대문학의 축적이 그만큼 두텁다는 얘기다. 비교문학적 검증이 필요해 보이지만 평론가 김명인씨는 “식민지 근대 시기 산출된 한국 문학 작품들은 세계사적 기록”이라고 했다. 검열 체제에서 쓰여 깊이가 있고 독특하다는 것이다.

1970년생 작가 한강은 누구보다 독서를 열심히 하는 작가로 알려져 있다. 해방 직후, 한국전쟁, 유신 독재를 관통하며 역량을 축적한 선배 세대 문학을 쑥쑥 빨아들이며 성장했다고 봐야 한다. 한림원과의 인터뷰에서 “한국 문학과 함께 성장했다”고 한 건 일종의 애정 고백이다. 그런 점에서 한강에 주어진 노벨문학상은 동시에 한국문학에 주어진 것이라고 할 수 있다.

창간 60주년 기획 '대한민국 트리거 60'은 아래 링크를 통해 전체 시리즈를 보실 수 있습니다.

https://www.joongang.co.kr/issue/11765

※다음은 ‘1989년 해외여행 자유화’ 편입니다.

댓글목록 0