[문화] “궁궐 쓸고 닦을 땐 내집 같아…임금이 쓰던 백자 변기도 봤죠”

-

12회 연결

본문

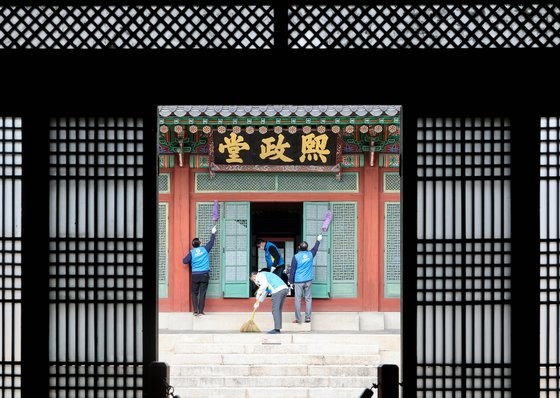

6일 서울 창덕궁 내 희정당에서 문화지킴이로 자원봉사를 나선 신한은행 직원들이 전각 내부를 청소하고 있다. 문화재청 궁능유적본부 창덕궁관리소는 지난 5일부터 16일까지 평상시 닫혀있던 궁궐내부 창과 문을 활짝 열고 통풍을 시키는 '창덕궁 빛-바람들이기' 행사를 실시한다. 우상조 기자

봄볕 좋은 날이다. 집집마다 창을 열고 겨우내 묵은 먼지를 날려 보낸다. 궁궐도 마찬가지다. 문살이나 마루에 켜켜이 쌓인 티끌을 털어낼 시기다. 지난 6일 창덕궁을 찾았을 때 봄맞이 대청소가 한창이었다. 건물 구석구석 햇빛을 들이고 바람도 쏘이는 연례행사다. 평상시 꼭꼭 닫혀 있던 희정당과 대조전의 창과 문이 활짝 열렸다.

이날은 기업에서 온 자원봉사자들이 창틀을 털고 대걸레로 마루를 닦았다. 그들이 떠난 뒤, 구석구석 다시 한번 마무리하는 손길이 있었다. 365일 창덕궁 청소를 담당하는 ‘이모님’(정식명칭은 시설물 청소원) 허영옥(57)·임경순(56)씨다. 창덕궁 관리소의 공무직 공개채용을 거쳐 각각 근무한지 1년 8개월, 1년 2개월 됐다. “나이 든 사람 써주는 일자리 찾다가 오게 됐다”는 그들이 궁궐 청소 뒷얘기를 풀어놨다.

(※인터뷰에 응한 본인들 희망에 따라 사진을 찍지 않았습니다)

6일 서울 창덕궁 내 희정당에서 문화지킴이로 자원봉사를 나선 신한은행 직원들이 전각 내부를 청소하고 있다. 우상조 기자

6일 서울 창덕궁 내 희정당에서 문화지킴이로 자원봉사를 나선 신한은행 직원들이 전각 내부를 청소하고 있다. 우상조 기자

“오늘 오전엔 성정각을 청소했어요. 아유, 아침마다 거미줄 떼 내는데 오후에 가면 또 있어요. 난간엔 새똥이 흥건하고…. 거미줄·새똥과의 사투죠. 어느 날은 새들이 날아 들어와서 출구를 못 찾고 푸드덕대다가 단청칠을 다 떨어뜨려놔요. 그러면 사진 찍어서 이런 일이 있으니 보수가 필요하다 보고하죠.”

(※성정각은 조선시대 왕세자의 공부방으로 희정당의 동남쪽에 있다.)

창덕궁 관리소에 근무하는 시설물 청소원(남녀 총 30명) 가운데 건물 청소 담당은 9명. 근무 시간은 오전 8시부터 오후 5시까지다. 이들은 7시30분쯤 출근해 옷을 갈아입고 8시에 각자 구역으로 흩어진다. 11시 30분쯤 오전 근무가 끝나면 점심을 먹고 오후 1시부터 다시 일한다. “오전엔 관람 구역 위주로, 마루나 문짝처럼 관람객 눈에 보이는 데를 우선 하고요, 오후엔 실내라든가 관람제한 구역을 해요.”

담당 구역은 한달 단위로 바뀐다. 허씨는 “담당하는 동안은 그곳을 ‘내 집’이라고 부른다”면서 “말 그대로 내 집처럼 매일 청소하다가 월말엔 집을 넘겨주는 심정으로 대청소를 크게 한다”고 덧붙였다. 매달 담당구역이 바뀌니 일은 고되어도 지루할 틈이 없단다.

6일 서울 창덕궁 내 희정당에서 문화지킴이로 자원봉사를 나선 신한은행 직원들이 전각 내부를 청소하고 있다. 우상조 기자

처음 입사하면 한달간 선임자를 따라다니며 청소 구역을 익히고 주의사항도 숙지한다. 창덕궁은 사적이자 유네스코 세계문화유산이며 인정전 등 일부 전각은 국보·보물로 별도 지정돼 있다. 행여나 문을 세게 잡아당겨 떨어지기라도 할까봐 늘 조심조심 한다.

사람마다 구역마다 조금씩 다르지만 기본적으론 미세한 빗자루로 한번 쓸고 기름걸레로 마루를 닦는다. 창살·문살 틈새는 고운 붓으로 털어내고, 물걸레질 마른걸레질을 한다. “카페트 깔린 방에선 진공청소기도 쓰느냐”고 묻자 둘 다 눈이 휘둥그레졌다. “그런 건 생각도 안 해봤어요.”

창덕궁은 조선 태종 5년(1405년)에 창건됐다가 여러번 화재로 중건됐다. 특히 대조전과 희정당은 순종 재위 때인 1917년 불이 나 1920년에 재건됐다. 당시 유입된 서양 문물과 생활양식이 반영돼 현대식 가구와 커튼, 조명, 욕조, 침구류가 갖춰졌다. 두 전각은 2011년 수리·복원이 시작됐고 2019년부터 제한된 범위에서 일반에 내부 공개되고 있다.

“여기 일하기 전에도 궁에 온 적 있지만, 그땐 못 봤던 걸 지금은 보죠. 예를 들어 대조전에 침대가 있는데 잘 모르시잖아요. 그리고 신기한 변기가 있어요. 하얀 백자에 파란색으로 그려진 것, 뭐라더라, 아, 청화백자로 된. 딸한테 ‘그런 것도 봤다’며 자랑했죠.”(임씨)

창덕궁 희정당 내부 모습. 대한제국 마지막 임금인 순종황제가 거처하던 곳으로 1860년대 조선적 양식과 1920년대 근대 서양식 양식이 절충돼 있다. 사진 창덕궁관리소

새벽에 출근해서 고요한 궁궐을 거닐 땐 마음이 순해지는 기분이란다. 가장 좋은 건 계절을 가까이에서 느낄 수 있다는 점. 언제가 가장 좋으냐고 묻자 누가 먼저랄 것도 없이 답이 쏟아졌다.

“홍매화 필 때요. 후원에 있는데 작년엔 하루에 1만 8000명 왔어요. 장난 아니에요, 선생님, 진짜 예뻐요.”

“여름엔 온통 파랗죠. 억석루에서 내려다보면 지붕이랑 나무가 쫙 펼쳐져서 멋져요.”

(※억석루는 관람객에게 잘 개방되지 않는 궐내각사에 위치해 있으며 2층짜리다.)

“여름에 비 많이 오는 날 대조전에서 문 열고 보면 진짜 좋아요. 가을에는 후원 낙엽이 정말 예쁘고요.”

눈 오는 겨울날도 아름답긴 하지만 “눈길(관람객 동선)을 만들어줘야 해서 비상이 걸린다”고 했다. “관람객들에게 전돌(일종의 디딤돌)이 미끄러우니까 밟고 올라가지 말라고 해도 들은 체 만 체할 땐 답답해요.”

6일 서울 창덕궁 내 희정당에서 문화지킴이로 자원봉사를 나선 신한은행 직원들이 전각 내부를 청소하고 있다. 문화재청 궁능유적본부 창덕궁관리소는 지난 5일부터 16일까지 평상시 닫혀있던 궁궐내부 창과 문을 활짝 열고 통풍을 시키는 '창덕궁 빛-바람들이기' 행사를 실시한다. 우상조 기자

이날 인터뷰는 희정당 본관 응접실에 딸린 부속실에서 진행됐다. 창덕궁관리소 측이 테이블을 쓸 수 있게 해줬다. 허씨와 임씨는 둘 다 “처음 앉아 본다”며 의자에 엉덩이를 엉거주춤 걸쳤다. “앉을 시간도 없고, 앉아볼 생각도 못했는데요. 다 귀한 것들이라…”

(※실제로는 고가구 원본은 국립고궁박물관에 가 있고 이날 앉은 것은 유사품으로 들여놓은 것이다.)

두 사람 모두 경복궁 담장 훼손 뉴스를 듣고 “한마디로 경악했다”고.

“어이가 없어요. 있을 수 없는 일이잖아요. 저희는 정말 유리창도 얼마나 조심스레 닦는지 몰라요. 이게 보통 유리가 아니거든요. 엄청 얇아서….”

(※희정당을 비롯해 창덕궁의 서양식 인테리어 전각은 창호 대신 유리창을 도입했다. 현재 복원된 유리는 당시 기술대로 특수 제작한 것이다.)

“저희 하는 일은 티가 안 나요. 4월이면 송화가루가 마루며 문틀이며 노랗게 덮이는데, 오전에 아무리 쓸어놔도 오후 되면 또 수북하거든요. 관람객이 보기 전에 얼른얼른 해야지. 남자들은 제초하는 게 제일 큰일인데요, 사람 있을 때 하면 민원 들어와요. 먼지 날리고 자갈이 튈 수 있거든요.”

관람객에게 바라는 건 “제한선을 넘어 다니지 말라”는 것. “전각 내부 개방 기간엔 아침에 가면 바닥에 슬리퍼 자국이 남아있거든요. 그러면 저흰 속상하죠. 멀리서 보지, 저러다 상하면 어떡하나….”

창덕궁 희정당의 복구 전 2011년 모습. 문화재청은 2019년부터 2026년까지 희정당·대조전 복원 사업을 진행 중이다. 사진 김정동 우리근대건축연구소 소장(목원대 명예교수)

창덕궁 희정당의 복구 전 2011년 모습. 문화재청은 2019년부터 2026년까지 희정당·대조전 복원 사업을 진행 중이다. 사진 김정동 우리근대건축연구소 소장(목원대 명예교수)

창덕궁관리소 정대영 과장은 “2019년부터 2026년까지 희정당·대조전 복원 사업이 진행되면서 벽지부터 문고리까지 고증을 통해 제 모습을 찾아가는 중”이라고 소개했다. 한때 황제의 정궁(正宮)이었다가 먼지만 수북이 쌓여 낡아가던 희정당이 지금 모습으로 바뀐 게 이렇듯 몇 년 안 된다.

창덕궁은 10일까지 봄맞이 청소를 한 뒤 12일부터 16일까지 열린 창호를 통해 관람객들이 전각 내부를 들여다볼 수 있게 한다. 특히 희정당 서행각 입구, 희정당과 대조전을 잇는 복도각, 대조전 행랑채 등 평소 보기 힘든 권역이 활짝 열린다. ‘내 집’ 같은 마음으로 쓸고 닦은 손길을 느끼며 봄나들이 즐겨 보시길.

조선 마지막 순종이 거처한 대조전·희정당은

창덕궁은 경복궁의 동쪽에 위치해 동궐(東闕)이라고도 불렸다. 서궐(西闕) 즉, 경희궁에 대응하는 의미다. 임진왜란 때인 1592년 5월 경 처음 불탔고 1611년 10월 광해군에 의해 중건됐다. 인조반정 때 다시 소실되었다가 1647년(인조 25년) 중건됐다. 1833년(순조 33년) 10월엔 대조전의 온돌에서 불이 나 대조전·희정당 등이 소실됐고 이듬해 4월 같은 규모로 중건됐다.

고종(재위 1863~1907)은 1864년 12월 13일 창덕궁 인정전에서 즉위식을 열었다. 고종 즉위 직후 3년간 조대비(1808~90)가 희정당에서 수렴청정했다. 순종(재위 1907~26)은 1875년 2월 18일 이곳에서 세자 책봉례를 했고 세자 저하 칭호를 받게 된다.

아관파천 후 경운궁(덕수궁)에서 지내던 고종이 1907년 강제 퇴위 당한 뒤 왕위를 계승한 순종은 그해 11월 13일 창덕궁으로 이어한다. 대조전은 거처, 희정당은 침전이 되었다. 두 전각이 1917년 화재로 소실되자 일제는 1920년대에 경복궁 전각을 뜯어 와서 대조전과 희정당을 새로 지었다. 이 때문에 이들 전각엔 1860년대 조선적 양식과 1920년대 근대 서양식 양식이 절충돼 있다.(김정동, ‘순종황제의 응접실, 희정당-궁궐에 이입된 서양건축요소를 중심으로’, 2014)

특히 희정당의 정면인 남면에는 우리 전통건물에서는 볼 수 없는 돌출된 ‘포치(porch)’식 현관을 달았다. 포치는 마차와 자동차의 승하차를 위한 차양시설이다. 내부에는 당대 최고 수준의 가구와 시설 및 벽지 등이 시공되었지만 해방 후 오랫동안 방치되었다. 2011년 문화재청이 고증·복원·수리에 착수했고 오는 2026년까지 완전 개방을 목표로 한다.

창덕궁 희정당 정현관 동측 복도 모습. 문화재청은 2019년부터 2026년까지 희정당·대조전 복원 사업을 진행 중이다. 사진 창덕궁관리소

댓글목록 0