[사회] 울산 철거 '상부서 하부로' 계획했지만 반대로……

-

4회 연결

본문

김영옥 기자

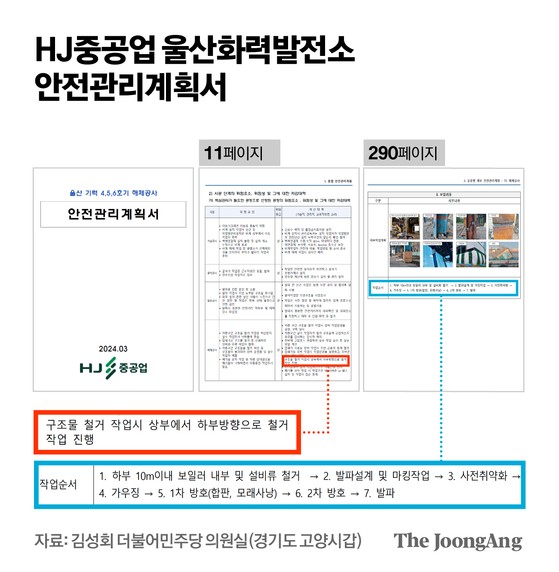

지난 6일 붕괴된 울산화력발전소 보일러타워 5호기는 당초 안전관리계획서에 상부서 하부로 철거하도록 계획됐지만, 실제 해체 공사는 하부 철거를 1단계로 진행하고, 상부로 올라간 정황이 드러났다.

9일 중앙일보가 더불어민주당 김성회(경기도 고양시갑) 의원실을 통해 입수한 ‘울산기력 4, 5, 6호기 안전 계획서’에 따르면 시공 단계의 위험요소 저감 대책으로 ‘구조물 철거 작업 시 상부에서 하부방향으로 철거’하라고 제시했다.

하지만 계획서 내 ‘공종별 세부 안전관리계획’에는 보일러동 해체공사 1단계가 ‘하부 10m 이내 보일러 내부 및 설비류 철거’로 적시돼 있다.

2단계는 폭약위치 표기 등이며 구조물 상부로 올라가야 하는 ‘취약화작업’은 3·4단계다. 5·6단계는 파편 비산을 막기위한 방호 작업, 마지막 7단계가 발파다. 발파업체인 코리아카코 관계자는 “안전 계획서를 따랐을 뿐”이라고 밝혔다.

해체 공사를 발주한 한국동서발전 관계자는 “어떤 작업을 진행 중이었는지는 수사 사항이라 답변이 어렵다”는 취지로 말했다.

지난 7일 울산 남구 동서발전 울산화력발전소 보일러 타워 붕괴현장에서 소방대원들이 매몰자 수색 및 구조작업을 벌이고 있다. 뉴스1

전문가들 “비용 아끼려 하부부터 철거…과다한 취약화로 붕괴”

전문가들은 보일러타워 해체를 하부부터 진행한 것은 순서에 맞지 않는다고 지적한다. 서규석 전 한국건축구조기술사회장은 “철골구조물(강구조공작물)은 폭약으로 잘 해체되지 않기 때문에 위에서부터 아래로 순차적으로 철골을 해체하는 게 가장 안정적”이라며 “해체 비용을 아끼려고 하부 10m 철거 후 상부로 올라가 취약화작업을 한 뒤 발파하려 한 것 같다”고 말했다.

하부 철거 후 최소한의 안전장치 없이 취약화작업이 진행된 점도 문제다. 서 전 회장은 “하부 철거 후 잭서포트(하중 분산 지지대)를 설치해야 하는데 현장 사진을 보면 잭서포트가 없다”며 “하중 계산을 하는 건축구조기술사가 현장에 있었다면 이런 식으로 허술하게 작업하지 않았을 것”이라고 했다.

발파 비용을 아끼려 취약화작업을 과하게 하다 무게중심이 쏠렸을 가능성도 제기된다. 이송규 한국안전전문가협회장은 “인건비만 들어가는 취약화작업은 많이 하면 할수록 폭약 비용이 줄어든다”며 “하부를 철거해 하중이 분산된 상태에서 취약화작업을 과하게 하다 무게가 쏠려 붕괴한 것이 아닌지도 확인해야 할 부분이다”고 말했다.

호기별 노후·부식 다른데 해체 동일…“사전조사 안했다는 방증”

울산화력발전소 보일러 타워 붕괴 사고 나흘째인 9일 보일러 타워 4·6호기 발파 사전 작업을 위해 투입된 중장비들이 분주히 움직이고 있다. 연합뉴스

해체 공사를 수주한 한진중공업이 해체계획서 작성 전 호기별로 사전조사를 제대로 하지 않았을 가능성도 제기된다. 안형준 건국대 건축공학과 교수는 “똑같은 구조로 설계됐더라도 사용 방식과 관리 방법, 지반 차이에 따라 호기별 취약 부위가 다르다”며 “보일러타워 4·5·6호기 해체계획서가 동일한 것은 사전조사를 안 했다는 방증”이라고 지적했다. 이어 “4호기는 100% 취약화 작업에 성공했는데 5호기는 90% 진행하다 붕괴한 것도 부식 정도가 다르기 때문”이라고 추정했다.

특히 1981년도에 동시에 건설된 보일러타워는 44년 동안 해풍을 맞아 부식이 심하고 노후해 사전조사가 무엇보다 중요하다고 한다. 심규형 인천대 안전공학과 교수는 “보일러타워 가동 기간 페인팅을 계속하기 때문에 겉은 멀쩡해 보여도 안은 부식이 심하다”며 “호기별로 사전 조사가 면밀히 진행되지 않은 상황에서 사람이 올라가 취약화작업을 하다 5호기가 붕괴됐을 가능성이 있다”고 지적했다. 이어 “해체계획서에 호기별 하부 하중에 대한 사전 조사가 제대로 이뤄졌는지도 수사해야 한다”고 했다.

전문가들은 이번 사고를 계기로 허가 대상이 아닌 공작물이라도 심의를 받도록 제도 보완이 이뤄져야 한다고 조언한다. 공작물은 건축물관리법 적용 대상이 아니어서 해체계획서·안전계획서 등을 지자체에 제출하지 않는다. 감리도 없다. 안 교수는 “전국에 해체를 앞둔 공작물이 수만 개가 있다”며 “지금이라도 공작물을 법적 관리대상에 포함하고 해체작업전문가 양성 시스템을 구축해야 한다”고 강조했다.

댓글목록 0