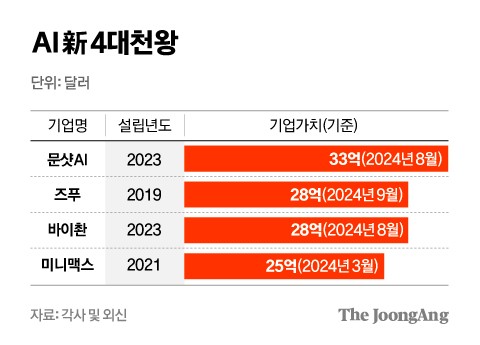

[경제] “중국 AI기업 4700개 넘어…딥시크는 그중 하나일 뿐”

-

2회 연결

본문

오픈 AI의 챗GPT가 전 세계 ‘생성 인공지능(AI) 붐’을 촉발한 지 2년여. 지금껏 글로벌 시장에 통용된 생성AI 모델 개발사는 대부분 미국 회사였다.

그런데 창업 2년 차 중국 스타트업 딥시크(DeepSeek)가 AI 모델 ‘R1’을 공개하면서 판이 흔들리고 있다. 첨단반도체 수출 제재를 뚫고 미국산 대비 18분의 1 수준의 비용으로 비슷한 성능을 구현했다는 소식에 시장은 뜨겁게 반응하고 있다. 전문가들은 “중국의 AI 굴기(崛起)는 이제 시작”이라고 말한다.

중국 공업정보화부에 따르면 중국 내 AI 기업은 4400개(2023년 기준)가 넘는다. 그중 생성AI 기술을 채택해 연구개발하는 기업 비중은 15%(약 700개)에 달한다. 자오즈궈 공업정보화부 대변인(겸 수석엔지니어)은 지난해 12월 중국 내 행사에서 “현재 중국 AI 기업 수는 4700개가 넘는다”며 “등록 후 대중에게 서비스되고 있는 거대언어모델(LLM)이 200개 이상이고, 사용자 수도 6억 명을 초과했다”고 말했다.

중국 AI 굴기는 정부가 주도하고 있다. 10년 전인 2014년 이른바 ‘대중창업 만중창신’ 전략(혁신창업 진흥 정책) 목표 중 하나로 나온 ‘전략성 하이테크 분야 기술 연구개발(R&D)의 도약적 발전’ 계획이 출발점이었다.

2021년엔 ‘14·5 규획’에서 ‘2025년까지 핵심 기술 자립화율 70%, 2030년 세계 AI 강국 도약’이란 목표를 설정하기도 했다. 지난해 3월엔 리창 총리가 10대 정부 과제 첫 번째 항목으로 ‘AI+행동계획’을 발표했다.

전세계 AI 특허 5만개, 중국이 70% 냈다…2위 미국의 6배

박승찬(용인대 중국학과 교수) 중국경영연구소장은 “대중엔 많이 안 알려졌지만 딥시크는 이미 중국 정부가 컨트롤하는 시나리오 안에서 준비된 기업으로 보인다”며 “딥시크는 4000개가 넘는 중국의 AI 회사들 중 하나”라고 말했다.

중국 정부의 AI 드라이브는 연구개발 분야에서부터 성과를 냈다. 세계지식재산기구(WIPO)가 지난해 7월 펴낸 특허환경보고서 ‘생성AI’ 편에 따르면 2014년부터 10년간 출원된 생성AI 관련 특허 5만4000여 건 가운데 중국 출원 특허는 3만8210건으로 약 70%를 차지했다. 2위 미국(6276건)의 6배 규모다. WIPO는 “중국은 전 세계에서 가장 많은 AI 특허를 출원하고 있는데, 출원 건수가 매년 50%씩 늘고 있다”고 밝혔다. 미 스탠퍼드대는 지난해 발간한 ‘AI 인덱스 보고서 2024’에서 “중국이 AI 특허를 지배하고 있다”고 평가했다.

차근차근 쌓아올린 중국 AI 기술력은 최근 기업들의 잇따른 고성능 AI 모델 출시로 열매를 맺고 있다. 틱톡의 모기업 바이트댄스는 지난달 22일 최신 AI 모델 ‘더우바오-1.5-프로’를 공개하며 “(오픈 AI의 최신 모델인) GPT-4o보다 지식 유지, 코딩, 추론, 중국어 처리 분야에서 더 나은 성능을 보인다”고 주장했다. 지난달 29일엔 알리바바가 새 AI 모델 ‘Q1 2.5-맥스’를 출시했다. 알리바바는 “오픈AI의 GPT-4o와 딥시크-V3, 메타의 라마-3.1을 거의 모든 영역에서 능가한다”고 발표하기도 했다.

“거대언어모델 200개, 사용자 6억 명 넘어”

차준홍 기자

AI 스타트업 중에도 이미 수조원대 기업가치를 인정받은 회사들이 즐비하다. 문샷AI는 수학·코딩·멀티모달 추론 등 주요 벤치마크에서 GPT-4o 수준에 도달했다는 평가를 받는 ‘키미(Kimi)-k1.5’를 최근 출시했다. 지난해 8월 이 회사는 33억 달러(약 4조8000억원)의 기업가치를 인정받았다. 칭화대 컴퓨터과 1996학번 장펑(張鵬)이 2019년 창업한 즈푸(智譜)AI도 주목받고 있다. 알리바바 계열의 앤트, 텐센트 투자, 샤오미 등으로부터 55억 위안(1조1000억원)의 투자금을 유치했다. 기업가치 평가액은 28억 달러다. 바이촨(28억 달러), 미니맥스(25억 달러) 등도 조단위 기업가치를 달성한 AI 유니콘이다. 지난해 각각 수억 달러 규모의 자금조달에 성공한 01.AI, 스텝펀 등도 최근 주목받고 있다. 중국 칭화대 공대 출신인 백서인 한양대 중국지역통상학과 조교수는 “중국에서 딥시크는 원래 유명한 팀도 아니었고, AI를 연구하던 곳도 아니었다. 그저 2년 정도 정부 지원을 받은 것만으로 이 정도 수준이 된 것”이라며 “알리바바·바이두 같은 거대 기업은 물론 ‘AI 신(新) 4대 천왕’ ‘여섯 호랑이’ 등 별호로 불리는 스타트업까지 그간 주목받았던 회사들이 만든 AI 모델은 이미 상당한 수준”이라고 설명했다.

중국 기업계는 대학에서 키운 인재를 바탕으로 죽기살기식 경쟁에 여념이 없다. 거대 규모에도 승자독식이 일반화된 중국에서 경쟁은 한두 기업이 남을 때까지 치열하게 펼쳐진다. 궁커(龔克) 중국 차세대 인공지능 발전전략연구원 원장은 “현재 중국의 AI 개발은 컴퓨팅 파워, 알고리즘, 데이터 세 방향에서 독창적인 돌파구를 찾고 있다”며 “새 AI 알고리즘에서 중국의 연구 성과가 네이처에 실리고 있다”고 중국 경제주간지 차이신에 밝혔다. 미국의 첨단 반도체 제재를 혁신적 알고리즘으로 우회해 극복하겠다는 취지다.

승자독식 중국, 기업 간 죽기살기식 경쟁

일각에선 정부 주도 성장으로 인한 독창성 부족을 중국 AI 굴기의 한계로 지적하기도 한다. 미국 월스트리트저널(WSJ)은 지난달 31일 딥시크에 대해 “기술적으로 유능하긴 하나 독창적이지 못한 시도”라며 “검열 제약, 위험을 감수하는 대신 모방을 선호하는 연구 문화 등으로 (기술 발전에) 방해를 받는다”고 평가했다. 한국 내 AI 전문가도 “중국 AI는 원천 아이디어, 창의성 면에서 분명 한계가 있다”고 말했다.

차준홍 기자

든든한 후원자인 중국 정부는 규제에도 앞장서는 이중적 존재이기도 하다. 2021년 인터넷 차르로 불리는 국가인터넷판공실(CAC)은 ‘14·5 국가 정보화 계획’을 발표해 2020년 27만5000곳이던 첨단 기술 기업을 2025년 45만 개로 늘리겠다고 발표한다. 동시에 알고리즘을 규제·심사하도록 규정하고 기업에 알고리즘 제출을 의무화했다. 독일 메르카토르 중국연구소는 “CAC가 기업 알고리즘을 심사용으로 제출하도록 요구했다”며 “이는 기업이 온라인 콘텐트를 퍼뜨리고 의사 결정을 내리는 방식에 대한 우려를 반영했다”고 평가했다.

하지만 그보다 주목받는 게 AI와 하드웨어의 결합 잠재력이다. 지난달 29일 중국 ‘춘절(春節)’ 갈라쇼에 휴머노이드 군무단을 등장시킨 중국의 유니트리로보틱스는 얼마 전 돌 덮인 산과 계단, 물길을 넘나드는 로봇 개 ‘B2-W’를 공개해 업계를 충격에 빠뜨렸다.

미·중 기술 패권 전쟁이 노골화하는 현 시점에서 한국의 존재감은 없다시피 한 게 현실이다. 박승찬 소장은 “국내 최고 기술자들이 기회가 생기면 미국으로 넘어가고, 그게 안 되면 중국으로 나가려는 최근 추세부터 돌려놔야 한다”고 말했다. 될 기업을 골라 키우는 정책적 ‘선택과 집중’을 요구하는 목소리도 나왔다.

댓글목록 0