[사회] 환자 심장 그대로 구현했다…시술 후 결과까지 예측한 이 연구

-

1회 연결

본문

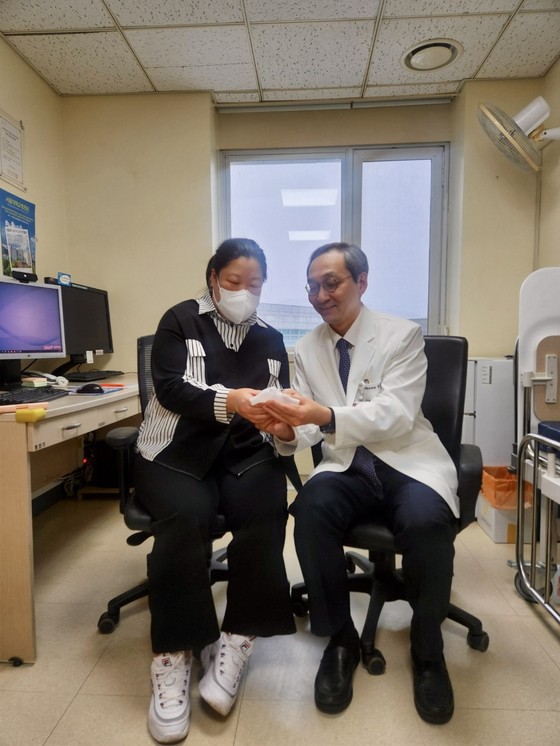

서울대병원 연구팀이 개발한 '박동성 체외 모의 순환 기술'의 도움으로 지난해 8월 폐동맥 판막 삽입술을 받은 환자 김지은(가운데)씨와 연구를 이끈 임홍국(오른쪽), 김기범(왼쪽) 교수가 지난달 27일 김씨의 심장을 본뜬 심장 모형을 보며 웃고 있다. 사진 임홍국 교수

선천성 심장병인 '팔로사징'을 갖고 태어난 장모(32)씨는 생후 14개월 무렵 심장 수술을 받았지만, 여러 심장 기형이 겹쳐 한 번의 수술로는 완치를 기대하기 어려웠다. 시간이 갈수록 폐동맥 역류 등의 증상이 심해졌다. 심장에서 폐로 혈액을 내보내는 폐동맥의 판막이 제대로 닫히지 않아 혈액이 거꾸로 흐르는 상태가 이어진 것이다. 이로 인해 우심실이 비정상적으로 커지고 기능이 떨어지는 문제까지 생겼다. 그는 계단을 조금만 올라도 숨이 차는 증상을 안고 살았다.

다행히 10여년 전 도입된 ‘경피적 폐동맥 판막 삽입술(이하 삽입술)’로 인공판막을 이식하는 선택지가 있었지만, 문제는 합병증에 대한 우려였다. 다리 혈관을 통해 판막을 넣는 삽입술은 기존 수술과 달리 가슴을 절개하지 않아도 돼 회복 기간이 짧고 안전하다. 하지만 우심실 기능이 호전되지 않거나 되레 폐동맥 폐색 등 합병증이 생기는 경우도 있다. 시술을 받아도 결과가 좋지 않을 수 있어 불안해하는 환자들이 많았다.

장 씨의 걱정을 덜어준 건 서울대병원 연구팀이 최근 개발한 ‘박동성 체외 모의 순환’ 기술이었다. 환자마다 제각각인 심장 모양 때문에 시술 결과를 예측하기 어려운 문제를 해결하기 위해 서울대병원 김기범(소아청소년과)·이활(소아영상의학과)·임홍국(소아흉부외과) 교수 등이 머리를 맞댔다.

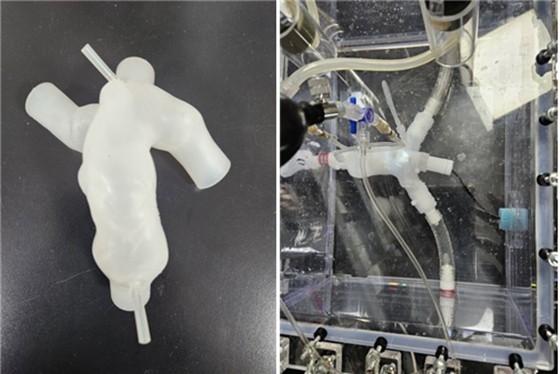

연구팀은 CT(컴퓨터단층촬영) 영상을 기반으로 환자의 심장을 그대로 본뜬 모형을 3D 프린팅으로 제작하고, 실제 심장의 혈류와 압력을 구현한 모의 순환 장치를 개발했다. 한마디로 삽입술을 미리 시뮬레이션 해볼 수 있게 된 것이다. 이를 통해 합병증을 최소화하는 판막 크기와 삽입 위치를 정하는 게 가능해졌다.

환자 맞춤형 우심실 유출로와 폐동맥 모델(왼쪽)과 박동성 체외 모의 순환 기술 장치(오른쪽). 사진 서울대병원

2023년 처음 연구를 시작할 때만 해도 심장을 구현할 적합한 재질도 찾지 못한 상태였던 연구팀은 최근에는 시술 후 우심실 기능이 어떻게 변할지 예측하는 방법까지 개발했다. 우심실 수축으로 발생한 혈류와 압력을 에너지로 변환해 우심실이 얼마나 잘 기능할지 분석하는 방식이다. 연구가 1년여 좀 넘게 진행되는 과정에서 전산유체역학 전문가인 서종민 경희대 교수가 합류하는 등 다양한 분야의 전문가와 협업을 통해 이뤄낸 성과다. 그동안 20명의 환자에게 기술을 적용해보면서 노하우도 쌓였다.

연구를 이끈 임홍국 교수는 “인공판막의 수명은 10년 정도라 젊은 환자들은 살면서 몇 번을 재수술해야 하는 부담이 있다. 때문에 가능하면 시술을 하는 게 좋지만, 지금까지는 결과를 예측하기 어려웠다”며 “이를 극복하기 위한 모의 순환 기술과 기능 호전 예측은 세계 어디에 내놔도 부러워할 만한 성과”라고 말했다.

이번 연구는 고(故) 이건희 전 삼성 회장 유족의 기부금으로 꾸려진 소아암·희귀질환 극복 사업 지원으로 이뤄졌다. 임 교수는 “‘환자 맞춤형’ 치료를 언제나 꿈꿔왔지만, 큰 비용이 필요해 연구 시작조차 어려웠다”며 “기부금 덕분에 여기까지 올 수 있었다”고 말했다.

서울대병원 연구팀이 개발한 '박동성 체외 모의 순환 기술'의 도움으로 지난해 8월 폐동맥 판막 삽입술을 받은 환자 김지은(왼쪽)씨와 연구를 이끈 임홍국 교수가 지난달 27일 김씨의 심장을 본뜬 심장 모형을 들고 웃고 있다. 사진 임홍국 교수

이번 연구는 선천성 심장병으로 평생 반복적으로 수술·시술을 받아야 하는 환자들의 치료 성공률을 높여줄 것으로 기대된다. 이번 연구의 도움을 받아 지난달 초 삽입술을 받은 장 씨는 “어릴 때부터 늘 들렸던 쌕쌕거리는 심장 소리가 시술 이후 사라졌다”며 휴직했던 직장에 시술 한 달여 만에 복귀하기로 했다. 그는 “시술 당일에 내 몸에 맞춰 모의 시험한 영상을 교수님이 보여주셨는데, 그걸 보니 시술이 잘 될 거라는 생각에 마음이 놓였다”며 “이런 연구를 통해 예전보다 편하고 안전하게 시술을 받을 수 있게 돼 정말 감사한 마음”이라고 말했다.

댓글목록 0