[경제] [단독] AI인재 47%는 中출신…한국 체류 해외인재는 38명뿐 [딥시크 쇼크 下]

-

1회 연결

본문

중국의 생성형 인공지능(AI) 스타트업 딥시크 로고 AFP=연합

# 국내 AI 반도체 스타트업 A사는 요즘 엔지니어에게 한국어를 가르친다. 국내 인력이 부족해 동남아 출신 엔지니어를 채용했는데, 실력보다도 한국어 소통이 장벽이어서다. 국내 주요 반도체 학부·대학원 유학생 출신조차 사정이 비슷하자, 회사가 아예 한국어를 가르치는 것이다.

# 정부는 2023년 1월 ‘첨단 전문인력 비자’를 야심차게 신설했다. 바이오·반도체·AI·항공우주 등 첨단 산업 분야 해외 인재를 유치하기 위한 전용 비자다. 그러나 중앙일보 취재 결과, 시행 2년이 지난 현재(2024년말) 해당 비자로 국내에 체류하는 해외 인재는 38명에 불과했다.

중국 AI 스타트업 딥시크의 충격이 ‘AI 인재 확보 전쟁’이라는 또 다른 세계 대전으로 번지고 있다. 최근 미국 상원 외교위원회 청문회에서는 “중국의 AI 인재를 훔쳐와야 한다”는 발언이 나왔고, 우수한 중국 출신 유학생들을 미국에 남길 방안도 연구되고 있다. 마치 1957년 소련이 세계 최초 인공위성인 스푸트니크를 쏘아 올린 이듬해, 미국이 항공우주국(NASA)를 발족한 역사의 데자뷔다.

문제는 한국이다. 어렵게 길러낸 AI 인재를 활용하지도, 그렇다고 해외 인재를 적극 수용하지도 못하고 있다. 완전한 AI 후발주자로 전락할 위기다.

중국 AI 굴기, 예견된 미래였다.

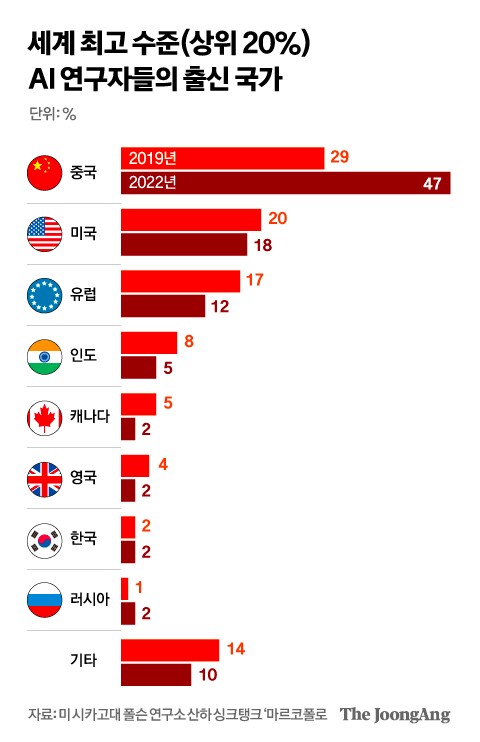

김영희 디자이너

AI 업계에서는 ‘딥시크 쇼크’가 아니라고 입을 모은다. 정부 지원에 힘입은 풍부한 중국 AI 인력 양성은 이미 두드러져 있었다는 거다. 미국 시카고대 폴슨연구소 산하 싱크탱크 마르코폴로의 ‘글로벌 AI 인재 추적’에 따르면, 전 세계 상위 20% 수준 AI 연구자 중 중국 출신은 2019년 29%에서 2022년 47%로 대폭 늘었다. 2위 미국과 격차를 더 벌린 압도적 1위다. 같은 기간 미국 출신 우수 AI 연구자 비율은 20→18%로 줄었다.

중국은 AI 인재 요람 뿐 아니라 활동지로도 급부상했다. 과거 미국이 AI 인재를 빨아들이는 블랙홀이었던 것과 격세지감이다. 상위 20% AI 연구자가 활동하는 주요 국가를 보면, 중국 비중은 11%(2019년)→ 28%(2022년)로 늘어난 반면 미국은 59%→ 42%로 감소했다. 중국의 AI 경쟁력이 오르지 않을 수가 없다.

한국 떠나는 첨단 인재들…“매력 없어”

김영희 디자이너

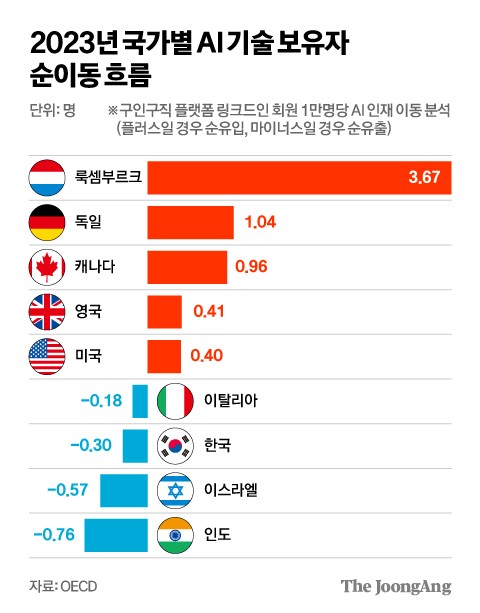

한국 출신 AI 고급 인재 비율은 2019년과 2022년 모두 2%로 제자리였고, AI 인재의 한국 활동 비율도 1~2%에 그쳤다. 한국이 AI 개발자들에게 매력적이지 않다는 의미다. 경제협력개발기구(OECD)가 발표한 2023년 회원국별 AI 인재 국가 이동 현황에서, 한국은 ‘AI 인재 유출국’으로 분류됐다.

있는 인재는 떠나는데, 해외에서 유입도 적다. 중앙일보가 확보한 ‘첨단전문인력비자(E-7-S) 국적별‧월별 체류 현황’에 따르면, 해당 비자 관문이 열린 이래 최다 체류자는 70여 명이었고, 2024년 11월 현재는 38명만 남았다. 국적별로 보면 ▶미국 8명 ▶중국 8명 ▶인도 4명 ▶기타 18명이다. 급변하는 4차산업 혁명에 맞게, 미리 업종을 규정하지 않은 네거티브 방식으로 기업이 해외 고소득 인재를 유치할 수 있게 만든 제도이지만, 활용이 미미했다. 한 AI 스타트업 관계자는 “사실 외국 인재를 유입할 메리트가 크지 않다”며 “미국 등 빅테크에서 이직해오는 분들은 사명감으로 오는 수준”이라고 말했다.

자율성·인프라 부족에 매력 떨어져

당장 처우 경쟁력이 떨어진다. 2018년 국내 주요 IT 기업 소프트웨어 엔지니어로 입사한 A씨는 입사 4년 만에 미국 빅테크로 이직했다. 연봉이 2배 이상 차이가 났다. 소프트웨어 엔지니어 급여 비교 사이트 레벨스(levels.fyi)에서 머신러닝 엔지니어의 국가별 평균 연봉을 비교해 본 결과 한국이 9900만원 수준으로 미국 실리콘밸리(샌프란시스코) 평균 연봉(4억3000만원)의 4분의 1 수준이었다.

그러나 처우뿐이 아니다. 국내 IT 대기업에서 AI 스타트업으로 이직한 개발자 B 씨는 “복지·연봉은 감수하더라도, 자율성과 조직문화 차이가 크다”라고 말했다. 국내 대기업은 신기술 도입 속도도, 새로운 방향 설정도 느리다는 거다.

“美·中처럼 정부가 컨트롤타워 역할 해야”

업계에선 “정부에 콘트롤타워를 마련해 장기적 정책을 펴야 한다”는 목소리가 높다. 일례로 중국은 철저한 지역별 역할분담으로 첨단산업을 키우고 있다. 베이징은 산학연구 융합 및 기술개발, 광동성은 기초설비와 스마트제조·AI 등으로, 산업을 육성하는 식이다. 도널드 트럼프 대통령은 취임 직후 5000억 달러를 투자해 미국에 대규모 AI 인프라를 구축하겠다는 계획을 발표했다.

국내 한 AI 스타트업 관계자는 “일본 AI 스타트업 사카나는 정부 지원 덕에 설립 1년 만에 유니콘 기업으로 성장했고, 프랑스의 대표 AI 기업 미스트랄도 마찬가지”라고 말했다. 국가 연구개발(R&D) 과제 등 지원 정책이 지금처럼 ‘골고루 나눠주기’식이면, 나랏돈은 돈대로 쓰면서 성과는 부족할 수 있다는 거다. 김태섭 서울대 데이터사이언스대학원 교수는 “정부가 콘트롤타워 역할을 해 인재를 꾸준히 키운 뒤, 이들이 민간에 나가 뛸 수 있게 선순환하는 구조를 만들 필요가 있다”고 말했다.

댓글목록 0