[문화] 요즘 공연장, 비수기란 없다

-

9회 연결

본문

‘여름=공연 비수기’ 공식이 무색하게 올 여름많은 관객들이 다양한 공연을 만나고 있다. 지난 10일 개막한 뮤지컬 ‘브로드웨이 42번가’. [연합뉴스]

뮤지컬 ‘덕후(마니아 팬)’라고 자칭하는 한 누리꾼은 최근 자신의 인스타그램에 7장의 공연 현장 사진을 올렸다. 이번 달에만 일곱 차례 공연을 봤다는 의미다. ‘회전문(반복 관람)’ 관객이기도 한 그는 3번 본 뮤지컬 ‘팬텀’의 커튼콜 사진과 함께 ‘위키드’, ‘브로드웨이 42번가’, ‘오늘밤. 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도’, ‘차미’ 등 현재 공연 중인 뮤지컬 사진들을 업로드했다. 그는 “‘뮤덕(뮤지컬 덕후)’들은 올여름 통장 조심하세요”라고 적었다.

공연계에서 여름은 대체로 비수기로 여겨졌다. 휴가를 맞은 직장인들이 공연장보다는 국내외 휴양지를 찾는다는 통념 때문이다. 이로 인해 대작들은 여름을 피해 개막하는 경우가 많았다. 하지만 요즘 공연계 종사자들 사이에선 “여름이 비수기가 맞나”라는 얘기가 종종 나온다. 올여름 유독 대작 공연이 잇따라 선보이면서다. 뮤지컬 ‘위키드’, ‘맘마미아’, ‘마리 퀴리’, 연극 ‘셰익스피어 인 러브’, ‘사의 찬미’ 등이 이달에 개막해 공연 중이다.

김영옥 기자

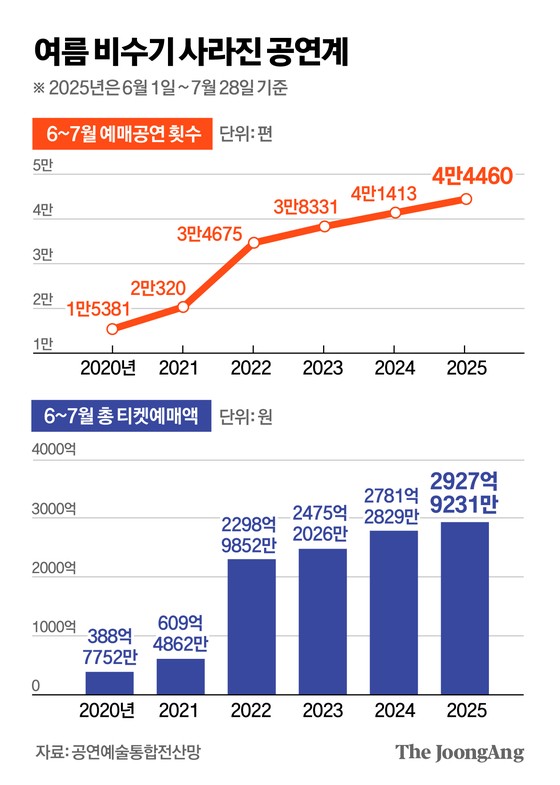

수치상으로도 여름 공연계 규모가 점차 커지고 있다. 29일 공연예술통합전산망(KOPIS)에 따르면 6~7월 예매공연 횟수는 2020년 1만5381편에서 지난해 4만1413편으로 늘어난 데 이어, 올해는 이달 28일까지의 집계만으로 4만4460편을 기록했다. 6~7월 총 티켓예매액도 코로나19의 영향권에 있던 2020년 388억 7752만원에서 2023년에는 2475억 2026만원, 올해 2927억 9231만원으로 불어났다. 6~7월 예매분의 실제 공연은 대체로 8월까지 이어진다.

공연시장 성장세에 따라 비수기 자체가 사라지고 있다는 해석이 나온다. 문화체육관광부에 따르면 지난해 국내 공연 관람권 판매액은 1조4537억원에 이른다. 전년(1조2696억원) 대비 14.5% 불었다. 2023년을 기점으로 공연 시장 규모는 영화 시장을 뛰어넘었고 그 격차는 점점 더 커지는 모양새다.

클래식 애호가와 입문자 모두를 위한 해설이 있는 공연 ‘누구나 클래식’. [사진 세종문화회관]

원종원 순천향대 공연영상학과 교수는 “최근 뮤지컬을 중심으로 국내 공연 시장 규모가 커지면서 연말 극성수기 이외의 계절적 특징은 사실상 사라진 것 같다”며 “여기에 ‘어쩌면 해피엔딩’의 토니상 수상으로 국내 공연계에 대한 관심이 커진 점도 올해 여름 시장에 긍정적으로 작용하는 것으로 보인다”라고 짚었다.

되려 여름이 아니면 보기 어려운 공연이 연이어 펼쳐지기도 했다. 예컨대 해외 유명 발레단의 내한 공연은 해당 단체의 오프 기간인 여름철에나 볼 수 있는데 올해의 경우 20년 만에 영국 로열 발레단의 내한 공연이 성사되며 이달 4, 5일 관객을 찾았다. 파리오페라발레단의 경우 2022년과 지난해에 이어 세 번째 국내 갈라 공연을 이달 30일부터 다음 달 1일까지 무대에 올린다.

무대와 객석의 경계를 없애고 관객들이 누워서 감상할 수 있도록 한 ‘루시드폴, 정마리, 부지현 온 싱크 넥스트 25’. [사진 세종문화회관]

국공립 단체의 여름 축제도 점차 자리를 잡아가는 모양새다. 세종문화회관은 ‘경계 없는 무대, 한계 없는 시도’를 주제로 2022년부터 매년 여름 ‘싱크 넥스트(Sync Next)’ 프로그램을 열고 있다. 개막작이었던 ‘루시드폴, 정마리, 부지현 온 싱크 넥스트 25’를 비롯해 전통연희를 현대적으로 되살린 리퀴드사운드의 ‘OffOn 연희해체 프로젝트Ⅱ’ 등 독창적인 공연이 호응을 얻었다. 세종문화회관은 다음 달 해설이 있는 공연인 ‘누구나 클래식’도 선보인다. 2010년 이후 이어지고 있는 국립극장의 ‘여우락 페스티벌’은 이달 4~26일 열려 역대 최대 200여명 아티스트가 총 12개 작품을 선보였다.

공연계에선 올해 드물게 여름 겨냥 ‘패키지 상품’이 등장하기도 했다. 신시컴퍼니는 자사 작품인 공포 스릴러 연극 ‘렛미인’과 ‘2시 22분-A GHOST STORY’를 ‘썸머 패키지’로 한데 묶어 이달 말까지 판매한다.

궁극적으로 문화 소비 행태 변화가 계절적 성수기와 비수기의 경계를 점차 지우고 있다는 분석이 나온다. 임희윤 대중문화 평론가는 “팬데믹 이후 소위 알고리즘, 숏폼 등이 일상 생활에 깊숙이 침투하면서 문화 소비 패턴도 과거처럼 시간적, 공간적으로 한데 모이기보다는 점점 흩어지고 개인화하고 있다”며 “영화계의 ‘여름철 대작’, 가요계의 ‘여름 히트송’과 같은 현상이 사라지면서 타격 받는 분야도 있지만 충성도 높은 ‘덕후’들이 이끄는 공연 분야에선 이런 변화가 긍정적으로 작용하고 있는 것으로 보인다”고 말했다.

댓글목록 0