[경제] 李대통령 모레 필리조선소 방문…"美 교통∙노동장관 동행 예정"

-

2회 연결

본문

이재명 대통령과 위성락 국가안보실장이 24일(현지시간) 일본 도쿄 하네다공항 이륙 뒤 한미 정상회담을 위해 미국 워싱턴DC로 향하는 공군 1호기 기내에서 기자간담회를 하고 있다. 김현동 기자

한ㆍ미 정상회담 다음날인 26일(현지시간) 예정된 이재명 대통령의 한화 필리조선소 방문에 트럼프 행정부 인사들이 동행할 것이라는 전망이 나왔다. 한ㆍ미 관세 협상의 지렛대가 마스가(MASGA) 프로젝트였던 만큼, 정상회담 직후 양국 조선협력에도 속도가 붙는 모양새다.

25일 조선업계와 외신 등에 따르면 이 대통령의 필리조선소 방문에는 복수의 트럼프 행정부 인사들이 동행할 전망이다. 현지 신문인 필라델피아 인콰이어러는 이 대통령과 함께 숀 더피 미국 교통부 장관, 로리 차베스 디레머 노동부 장관 등 트럼프 행정부 인사가 한화 필리조선소를 방문할 것이라고 보도했다. 필리조선소는 펜실베이니아주 필라델피아에 위치해 있으며, 지난해 12월 한화그룹이 1억 달러에 인수했다.

이 대통령과 트럼프 행정부 인사들의 방문에 맞춰 필리조선소에서는 '스테이트 오브 메인(State of Maine)' 함 명명식이 개최될 예정이다. 미국 교통부 공식 유튜브 채널은 이 행사 실황중계를 예고하고 있다. 스테이트 오브 메인함은 미국 해사청이 발주한 다목적 선박이다. 닛케이아시아는 스테이트 오브 메인함 명명식이 이 대통령의 방문에 맞춰 한주 연기됐다고 지난 16일 소식통을 인용, 보도했다.

트럼프 행정부 인사들은 필리조선소 방문은 이번이 처음이 아니다. 이전에도 이곳을 방문해 한국의 조선 기술력을 확인한바 있다. 실제로 지난달 30일, 관세 협상 타결 직전에도 러셀 보트 백악관 예산관리국장과 존 펠란 미 해군장관이 필리조선소를 찾아 현장 점검을 진행했고, 도널드 트럼프 대통령에게 보고해 협상 타결로 이어졌다.

조선협력이 한·미 양국의 주요 의제가 된 만큼, 이번에 이 대통령과 동행하는 방미 경제사절단에는 김동관 한화 부회장과 정기선 HD 현대 수석부회장이 포함됐다. 한화는 필리조선소를 한·미 조선 협력 전초기지로 삼겠다는 계획이다. HD현대는 헌팅턴잉걸스 등 미국 현지 조선소와 협력을 강화하고 있고, 현지 인재 양성에도 나선 상태다.

트럼프 대통령과 한국 조선업의 인연도 다시 주목받고 있다. 그는 당선 직후 윤석열 당시 대통령과 첫 통화에서 “미국 조선업은 한국의 도움과 협력이 필요하다”며 “한국의 건조 능력을 잘 알고 있으며, 수출뿐 아니라 유지ㆍ보수ㆍ정비 분야도 협력이 필요하다”고 언급했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 사업가 시절이던 1998년 대우그룹의 초청으로 경남 거제 대우조선해양 옥포 조선소를 방문해 선박 건조를 둘러봤다. 왼쪽은 장남인 트럼프 주니어다. 사진 대우조선해양

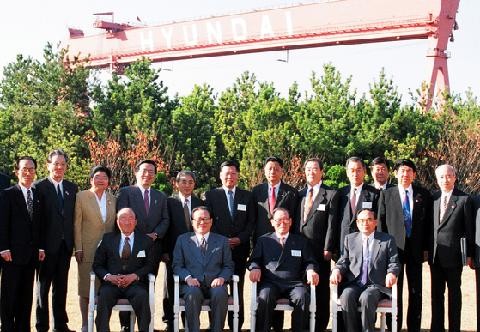

트럼프가 한국 조선업의 ‘실력’을 직접 확인한 건 27년 전이다. 부동산 사업가였던 1998년 6월, 대우그룹 초청으로 경남 거제 옥포조선소를 찾아서다. 트럼프는 높이 약 100m, 최대 중량 900톤(t)급 '골리앗 크레인'에 올라 100만 평이 넘는 옥포조선소를 한눈에 내려다봤다. 트럼프의 조선소 방문을 함께한 임문규 전 대우조선해양 부사장은 중앙일보에 “'원더풀'을 연발했던 트럼프의 모습이 기억에 남는다”며 “그때의 짧은 인연이 27년 후 한국의 조선 능력에 대한 신뢰성을 높이는데 상당한 영향을 줬을 거라 판단한다”고 말했다.

트럼프 미국 대통령이 사업가 시절인 1998년 6월 5일 경남 거제 대우중공업(현 한화오션) 옥포조선소를 방문해 일행과 본관 건물 앞에서 기념촬영을 하고 있다. 트럼프 대통령 왼쪽은 장남인 트럼프 주니어, 오른쪽은 전 아내인 배우 출신 말라 메이플스다. 사진 대우조선해양

미국 조선업은 꾸준히 쇠퇴해왔다. 2차 세계대전 당시 ‘리버티쉽’ 2710척을 지으며 건조 능력을 끌어올렸지만, 전후 수요 급감에 부딪혔다. 여기에 1920년대 제정된 존스법은 미국 내 항구를 다니는 배에 ▶미국에서 건조 ▶미국인 소유 ▶미국인 운항이란 조건을 달고 경쟁을 제한해, 세계 조선 업계의 효율화 경쟁에서 뒤처졌다.

정부 정책도 악재였다. 1980년대 로널드 레이건 행정부는 해외 조선소 대비 최대 50%까지 지원하던 ‘건조비 차액 보조금(CDS)’을 폐지했다. 이어 1990년대 ‘기지 재정비’ 정책으로 공공 해군조선소가 대거 통폐합됐다. 한화 필리 조선소 부지의 필라델피아 해군 조선소가 문을 닫은 것도 이 시기다.

미국 전략국제문제연구소가 3월 '선박 전쟁' 보고서에서 공개한 중국 장난창싱조선소 위성사진. 상선(녹색)과 군함(빨간색)이 함께 건조되는 모습이 보인다. 사진 CSIS

반면 중국은 ‘해양 강국 건설’을 선언(2012년)한 뒤 정부 주도로 조선소를 키워왔다. 이달에는 국영 조선사 1ㆍ2위(CSSCㆍCSIC)를 합병해 세계 최대 조선사를 탄생시켰다. 월스트리트저널(WSJ)은 “양사의 신규 수주 합계가 세계 시장의 17%에 달한다”며 “상선ㆍ군함에서 기술과 인력을 공유하며 통합 효과를 내고 있다”고 평가했다.

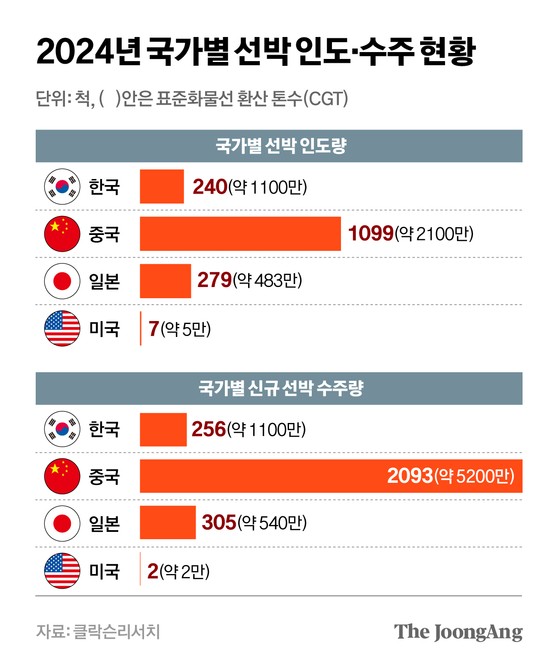

미국과 중국의 선박 건조력 격차는 수치로도 드러난다. 클락슨리서치에 따르면 지난해 중국이 신규 선박 2093척(약 5200만 CGT·표준화물선 환산 톤수)을 수주할 때 미국은 2척(약 2만 CGT)를 수주하는 데 그쳤다. 선주에게 인도한 선박 역시 중국이 1099척(약 2100만 CGT)을 인도한 반면 미국은 7척(약 5만CGT)에 머물렀다. 미 국방성에 따르면 중국 전투 함정은 2010년 220척에서 2025년 400척으로 늘어난 반면, 미국은 같은 기간 288척에서 287척으로 사실상 제자리걸음을 하고 있다.

이에 미국은 지난 4월 행정명령에서 ‘조선을 다시 위대하게(Making Shipbuilding Great Again)’를 내걸고 조선업 재건 의지를 다지고 있다.

차준홍 기자

댓글목록 0