[경제] "연구개발 위해 쌓았는데…자사주 태우라니 속부터 탑니다"

-

15회 연결

본문

지난해 8월 국회 본회의에서 의원들이 2차 상법 일부개정법률안 표결 결과를 확인하고 있다. 김성룡 기자

1946년 창업해 3대째 가업을 잇고 있는 샘표식품(샘표)은 1997년과 2006년 두 차례 경영권 분쟁을 겪었다. 첫번째는 고(故) 박승복 회장의 이복동생 박승재 전 사장과, 두번째는 우리투자증권의 사모투자펀드(PEF) 마르스 1호와의 다툼이었다. 마르스 1호는 박승재 전 사장의 지분을 포함해 공격적으로 샘표 지분을 사들였고 대주주 일가와 지분 격차를 0.4%포인트까지 좁혔다. 샘표는 2012년 주주가치 제고와 경영 안정을 앞세워 자사 지분을 공개매수했고, 마르스 1호가 보유한 지분 전량도 매입했다. 현재 샘표의 자사주 보유량은 약 86만주, 발행 주식의 30%에 이른다.

40년 넘게 기업을 경영해 온 한 중견 제조업체 대표는 샘표의 사례를 언급하며 “승계과정에서 상속세를 납부하다 보면 창업자 일가의 지분이 줄어들 수 밖에 없다. 협의없이 진행되는 적대적 인수합병(M&A)에 맞서 기업을 안정적으로 운영하려면 자사주를 어느정도 모아둘 수 밖에 없다”고 토로했다.

“제도 개선 공감, 규제는 반대”

3차 상법개정안이 이르면 이달 내 국회에서 처리될 전망이다. 골자는 자사주 소각 의무화다. 회사의 주인인 주주의 돈으로 자사주를 사들였으니, 이를 없애 주식 총량을 줄이고 주가를 올리자는 취지다. 지난 2024년 정부의 기업가치 제고 프로그램에 따라 주요 기업이 자사주 매입·소각을 결정한 것과 일맥상통한다.

경영계도 주주가치 제고를 위해 자사주 처리 방식을 개선할 필요가 있다는 점에 공감한다. 미국에서는 자사주를 제외한 ‘유통주식’ 수에 주가를 곱해 시가총액(시총)을 산정하지만, 한국에서는 자사주를 포함한 ‘발행주식’ 규모를 기준으로 시총을 계산한다. 기업가치가 자사주 규모만큼 과대평가되고, 주당순이익(EPS)·주가수익비율(PER)에 왜곡이 생긴다는 지적이 나오는 이유다.

하지만 자사주를 무조건 소각하라고 법으로 강제하는 것에 대해선 의견이 분분하다. 해외에서도 보기 힘든 과도한 규제라는 입장이다. 최준선 성균관대 법학전문대학원 명예교수(전 한국상사법학회장)는 “기업이 합병·분할 시 자사주에 신주를 배정해 지배권을 강화하는 이른바 ‘자사주 마법’은 지난 정부의 자본시장법 개정을 통해 사라졌다”며 “긴급 자금 조달 등 자사주의 긍정적 목적을 무시하고 강제로 소각하게 하는 건 매듭이 얽혔다고 바로 잘라내버리는 격”이라고 말했다.

정근영 디자이너

중소·중견기업 ‘직격탄’

이번 개정안은 대기업이 아닌 중소·중견기업에 더 큰 영향을 미친다. 금융정보업체 에프엔가이드에 의뢰해 국내 상장사 가운데 자사주 보유율 상위 100개 기업을 꼽아보니 84곳(1월 13일 기준)이 중소·중견기업이었다.

이들 기업은 자사주를 매입해 양도제한조건부주식(RSU)·스톡옵션 등 임직원 보상에 활용하거나 M&A 자금으로 활용해왔다. 주가 방어를 위해 자사주를 매입한 뒤 장기 보유 중인 경우도 있다.

김주원 기자

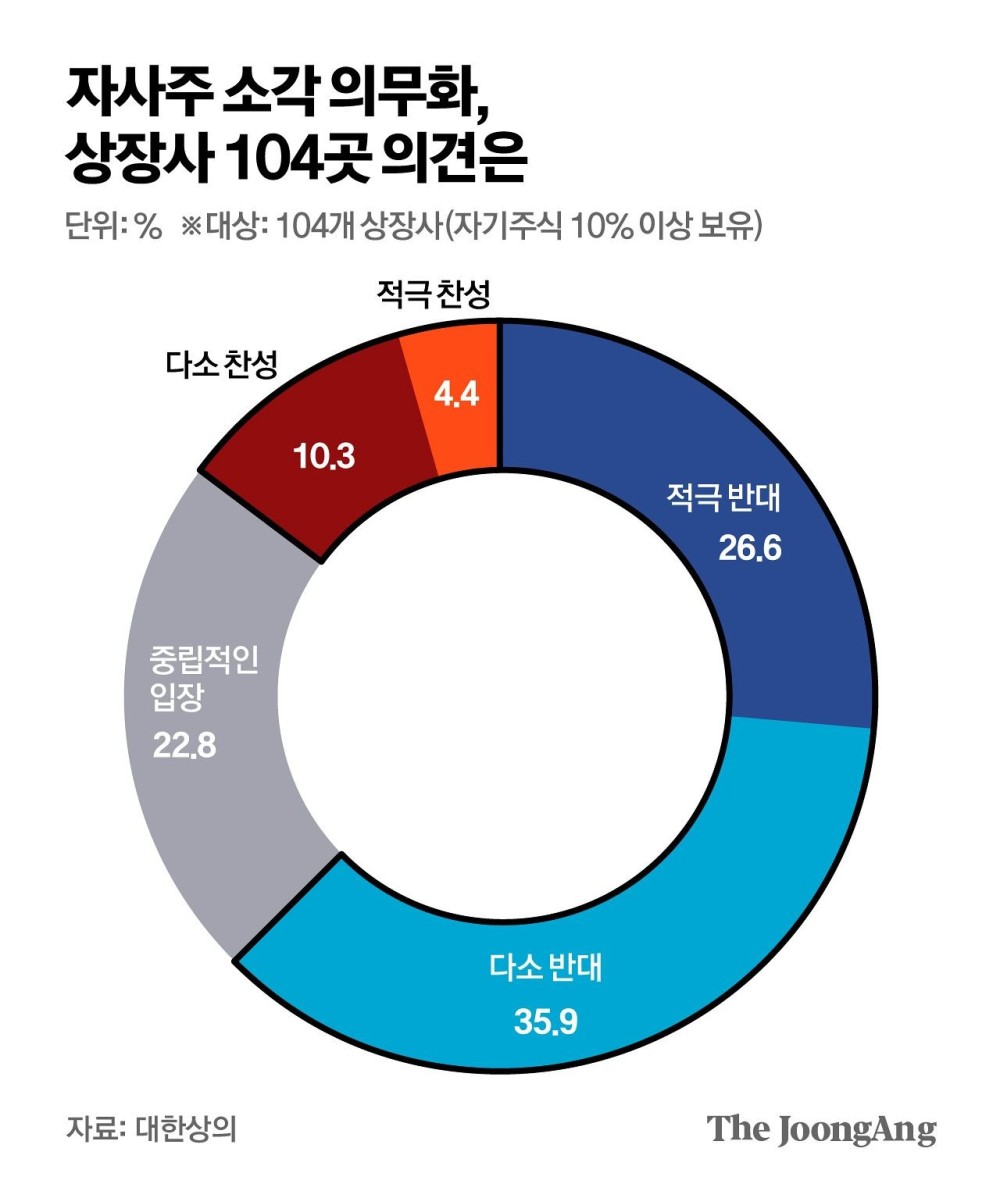

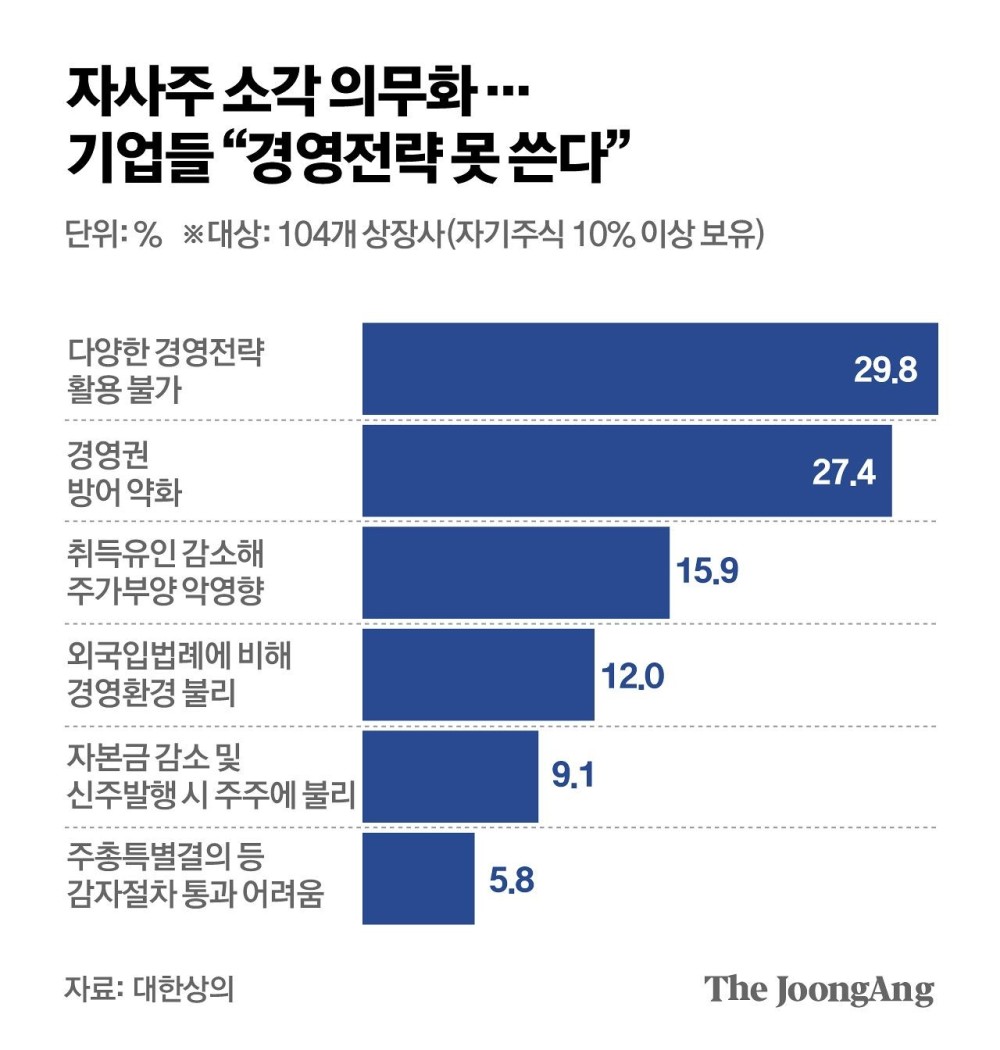

지난해 11월 대한상공회의소가 자사주를 10% 이상 보유한 104개 상장사에 설문조사해보니 응답 기업 62.5%가 자사주 소각 의무화에 반대했다. 이들 기업은 사업재편 등 경영 전략 실행 과정에서 자사주를 활용할 수 없게 되고(29.8%), 경영권 방어가 약화된다(27.4%)는 점을 이유로 꼽았다.

한국중견기업연합회 회장을 맡고 있는 최진식 심팩 회장은 “자사주로 지분을 보완해 경영권을 유지해온 벤처 출신 기업들도 적지 않다”며 “기업마다 성장 경로와 지분 구조가 다른 만큼 일률적인 접근은 부작용을 낳을 수 있다”고 지적했다.

김주원 기자

제약·바이오 “R&D 위한 마지막 보험”

특히 제약·바이오 업계는 걱정이 많다. 연구개발(R&D)이 성과로 연결되기까지 오랜 기간이 필요한 만큼 자사주를 전략자산으로 활용하는 경우가 많아서다.

익명을 요구한 중소 제약업체 대표는 “업계 특성상 R&D 비용이 눈덩이처럼 불어나는 경우가 흔하다. 500억원으로 시작한 연구에 1000억~2000억원을 쓰는 게 다반사”라며 “자금을 유연하게 운용하기 위해서 자사주를 활용할 수밖에 없다”고 설명했다. 그는 “신약 개발 도중 자금줄이 막히면 회사의 존립 자체가 흔들릴 수 있다”며 “자사주는 신약 개발을 위한 마지막 보험”이라고 강조했다.

최근에는 중견 제약사 간 자사주 맞교환도 쏟아지고 있다. 이를 두고 주주환원 대신 우호지분 확보에 나섰다는 비판과, 신약 개발 협업과 신사업 개척을 위한 선택이라는 주장이 엇갈린다.

이준서 동국대 경영학과 교수는 “한국 경제가 혁신기업 중심으로 산업 구조를 개편하는 시기라는 점을 고려해, 인공지능(AI)이나 바이오 분야 중소·중견기업에 대해 자사주 소각 유예책을 검토해볼 만 하다”고 말했다.

차준홍 기자

혁신 기업 유예·추가 수정 의견도

타 법령과의 충돌을 고려해 추가 수정이 필요하다는 지적도 있다. 14일 정치권에 따르면 더불어민주당은 3차 상법개정안 일부 수정을 논의 중이다. KT 등 기간통신사업자가 자사주를 소각하는 과정에서 외국인 지분이 법정 상한선(49%)을 넘어설 수 있다는 우려가 제기돼서다.

현재 발의안은 상법 상 허용된 삼각합병·삼각주식교환 등과도 충돌한다. 삼각합병은 자회사인 특수목적회사(SPC)가 제3의 회사를 합병하며 모회사의 자사주를 대가로 지불하는 방식이다. 자사주를 인정하되 미발행 주식으로 취급하고, 다시 시장에 내놓을 때는 신주 발행과 유사한 규제를 받도록 하는 등의 대안도 거론된다.

특히 계열사 간 합병, 지주사 전환 등으로 불가피하게 취득한 ‘비자발적 자사주’까지 일률적으로 소각하도록 강제하는 것은 제도 취지와 맞지 않는다는 지적이 많다. 주가 부양이나 경영권 방어 목적이 아니라 구조조정 과정에서 발생한 결과물에 가깝기 때문이다. 최준선 교수는 “M&A 등 특수 목적으로 자사주를 사들인 경우 소각하면 자본에 큰 손실”이라며 “취득 목적에 따라 소각 의무 예외를 두는 등 보완책이 필요하다”고 말했다.

댓글목록 0