[문화] 최고의 재즈 명반 만든 세 천재, 그리고 그들을 무너뜨린 것[BOOK]

-

49회 연결

본문

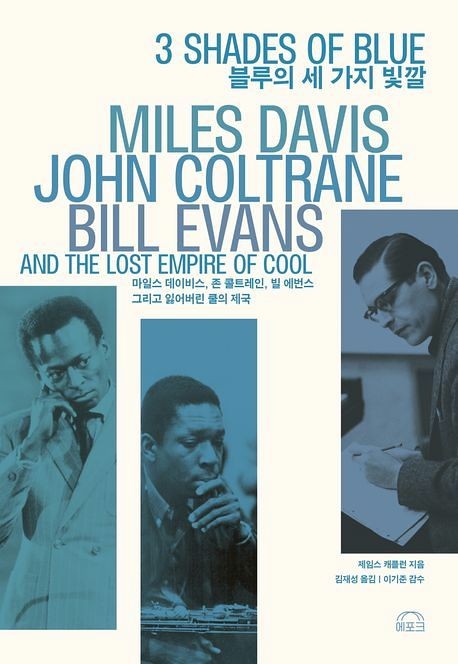

책표지

블루의 세 가지 빛깔

제임스 캐플런 지음

김재성 옮김

에포크

‘카인드 오브 블루(kind of blue)’는 흔히 재즈 역사상 최고의 명반으로 손꼽히는 앨범이다. 1959년 발매돼 지금까지 500만장 이상 팔린, 역대 최고 베스트셀러이기도 하다. 이 책은 이 앨범 제작에 참여한 3인의 천재 뮤지션, 마일스 데이비스(트럼펫)와 존 콜트레인(색소폰) 그리고 빌 에번스(피아노)의 간략한 합동 전기다. 세 사람을 하나로 묶어준 앨범이 나오기 전까지 그들은 어떤 삶을 살아왔으며 이후엔 어떤 음악의 길을 걸었는지 추적한다.

재즈는 “19세기 말 뉴올리언스 민속 음악의 잡탕 수프에서 끓어오른 미국 유일의 토착 예술 형식”이다. 세 명이 활동을 시작한 2차 대전 종전 전후, 재즈는 춤을 추기 위한 ‘스윙’에서 감상용 음악인 ‘비밥’으로 바뀌고 있었다. 찰리 파커(색소폰)와 디지 길레스피(트럼펫) 등이 창시한 비밥은 빠른 템포와 복잡한 코드, 즉흥 연주가 특징이다.

비밥의 전성기인 1949년 데이비스는 ‘버스 오브 더 쿨(birth of the cool)’이라는 새로운 재즈곡을 선보인다. 느리고 서정적인 ‘쿨’ 재즈의 등장을 예고하는 순간이었다. 카리스마 넘치는 리더인 파커와는 달리 “뛰어난 협업자”인 데이비스는 자신이 추구하는 재즈를 위한 6중주단에 콜트레인과 에번스를 끌어들인다. 줄리어드 음대를 중퇴한 데이비스가 처음부터 정상만 바라봤다면, 수줍음 많은 두 사람은 느리지만 꾸준하게 자신만의 음악적 색깔을 갈고 닦으며 노력하는 캐릭터였다.

세 사람은 단 두 번의 세션으로 ‘소 왓’ ‘올 블루스’ 등 5곡이 수록된 ‘카인드 오브 블루’ 녹음을 끝냈다. 그렇게 복잡하고 빠른 코드 변화 대신 특정 음계로 길게 즉흥 연주를 펼치는, 이른바 ‘모달 재즈’의 새로운 지평을 열었다.

하지만 이들이 함께 한 시간은 길지 않았다. 저자는 세 명에게 ‘카인드 오브 블루’가 그저 또 다른 녹음이었을 뿐임을 강조한다. 앨범이 인기를 얻은 때도 서로 각자의 길을 걷고 있을 때였다. 데이비스는 재즈에 록을 접목한 퓨전 재즈, 콜트레인은 재즈의 형식과 규칙을 파괴한 프리 재즈로 방향을 튼다. 에번스만 자신의 음악적 비전을 굳건히 지켰지만, 그 역시 이 책의 네 번째 주인공과의 비극적 만남을 피하지 못한다.

그것은 곧 마약, 그중에서도 헤로인이다. 저자는 글 중간중간에 맥락도 없이, 이른 나이에 죽은 재즈 뮤지션들의 목록을 삽입한다. “헤로인이 대가에 이르는 왕도라고 믿는” 재즈계의 약물 문화를 날것으로 보여주기 위해서다. 데이비스와 콜트레인도 헤로인의 유혹에서 벗어나지 못했지만, 에번스는 재즈계에서 백인이라는 핸디캡(?)을 극복하기 위해 “세상에서 가장 느린 자살” 방법을 선택했다.

챕터를 바꿔가며 펼쳐지는 세 사람의 이야기는 어쩔 수 없이 조금 산만하게 진행된다. ‘카인드 오브 블루’ 얘기도 일부에 불과해 재즈 전문가들은 다소 실망스러울 수도 있겠다. 하지만 예술의 정점에 오르는 느리고 고통스러운 여정, 시작점보다 훨씬 밑으로 떨어지는 추락의 역설, 그 과정에서 드러나는 천재들의 신비로운 본질에 관심이 있다면 저자가 초대하는 심도있는 탐방에 즐겁게 참여할 수 있다.

댓글목록 0