[사회] '62세 궤양출혈, 지혈 실패'…병원 23곳 일일이 전화 돌렸다…

-

1회 연결

본문

지난 10일 서울 중구의 한 빌딩 7층의 중앙응급의료센터 광역응급의료상황실. 전광판에 설치된 ‘응급의료 현안 대응 현황판’엔 응급실 병상 가동률·현황이 표시됐다. 매시 10분에 자동 갱신된다. 옆엔 응급환자 전원 접수 현황 및 선정 결과가 업데이트되고 있다. 이곳은 정부가 갈 곳 잃은 중증·응급 환자와 수용 가능한 병원을 연결하는 ‘허브’ 역할을 하도록 지난 3월 만들었다.

서울 중구 중앙응급의료센터의 광역응급의료상황실 전광판. 문상혁 기자

광역상황실은 응급환자 이송 ‘최후의 보루’다. 의료진의 요청에 따른 응급환자 전원을 돕는 게 주 업무지만 의료공백 사태가 장기화하면서 지난 5월 병원 선정 업무도 추가됐다. 119 구급대의 이송 협력 요청을 받은 광역상황실이 환자 정보를 시스템에 입력하면 수용 가능한 병원 리스트가 나온다. 그 후 일일이 병원에 전화해 응급 환자 수용 가능 여부를 묻고 병원을 선정한다.

상황실 근무자의 가장 중요한 임무는 응급 환자를 적절한 병원에 배정하는 것이다. 일일 평균 약 38건의 전원 요청이 접수된다. 가장 많을 때는 80건 이상이 쏟아진다. 상황실 요원은 “한 환자를 이송하기 위해 전화 수십 통은 기본”이라면서 “최근 소아 환자의 전원이 어려운 경우가 많은데, 그럴 때마다 마음을 졸인다”고 말했다. 이날 상황실 근무자 모니터엔 상담 건수 33건이 찍혔다.

서울 중구 국립중앙의료원 중앙응급의료센터 상황실 모습. 뉴시스

오후 6시50분쯤 충북 A 병원에서 다급한 요청이 왔다. 62세 십이지장 궤양 출혈 환자인데 지혈에 실패했다는거였다. 병원 측이 인근 큰 병원에 받아줄 수 있는지 문의했지만 거절당했다. 상황실 요원은 23곳 병원에 연락을 돌렸다. 대전의 B병원과 경기 남부의 C병원이 환자를 수용할 수 있다고 답했다. 1시간 거리인 B병원에 낫겠다는 결정이 내려졌고, 환자는 이날 밤 10시쯤 병원에 도착해 치료를 받을 수 있었다.

한 응급 환자의 전원을 위해 50군데 이상 병원에 전화를 돌리는 경우도 허다하다. 전화 한 통에 응급 환자를 살릴 수도 그렇지 못할 수도 있다는 마음이 들기 때문이다. 얼마전 새벽 3시쯤 2cm의 리튬 건전지를 삼킨 4살 여아의 전원 요청이 들어왔을 때 상황실이 초긴장 상태에 들어갔다. 이런 건전지는 빨리 제거하지 않으면 심각한 합병증이 발생할 수 있어서다.

차명일 중앙응급의료상황실장은 당시를 떠올리며 “삼킨 지 9시간이 지났는데도 제거할 병원을 못 찾아서 상황실로 전원 의뢰가 왔다”고 말했다. 차 실장은 “상황실에서 12곳 병원에 수용 요청을 보냈고, 53km 떨어진 병원에서 연락이 와서 전원에 성공했다”고 말했다. 아이는 다행히 이송된 병원에서 수술을 받고 5일 만에 정상 퇴원했다.

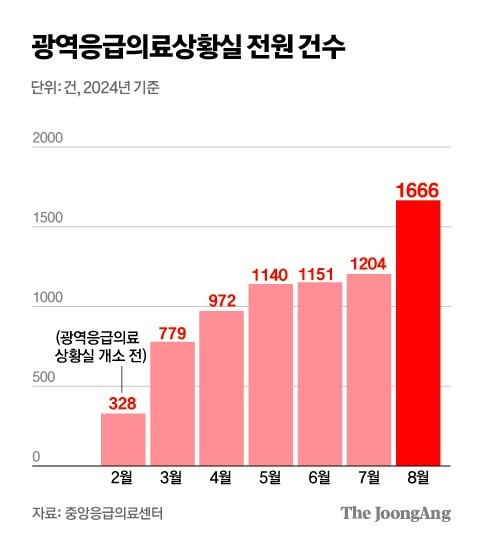

이날 상황실 전광판에는 대부분 녹색 배경의 ‘전원 성공’이 표시됐다. 광역의료상황실은 119 구급대가 이송병원 선정 시 개별 병원에 일일이 전화하는 불편함을 해소하고 있다. 의료진 부족·이탈 상황에서 1차 진료 병원이 다른 병원으로 환자를 보낼 때 겪는 인력 문제도 풀어주고 있다. 광역의료상황실 개소 전 중앙응급의료상황실이 응급 환자 전원을 홀로 담당하던 지난 2월에 비해 전원 건수는 4배 이상 증가했다.

김주원 기자

광역의료상황실은 전공의 집단 사직과 상관없이 문 열 예정이었지만 의료공백 상황에서 응급이송체계의 중추로 기능하고 있다. 그러자 정부도 인프라를 확충하고 있다. 지난 3월 수도권·경상권·전라권·충청권 4곳에서 지난 7월 2곳을 추가해 서울·인천, 경기·강원, 대전·충청, 광주전라, 대구·경북, 부산·울산·경남 등 6곳체제로 개편했다.

하지만 인력 상황은 넉넉지 않은 편이다. 3교대 근무에서 한 듀티(근무) 당 상황 요원(1급 응급구조사·간호사) 2~4명과 상황 의사(공중보건의 포함) 1~2명이 근무한다. 전원 요청이 몰릴 때는 식은땀을 흘린다. 한 상황 요원은 “병원 이송이 안 돼 전화 50건, 60건을 넘게 할 때는 4명이 모두 달려들어도 해결하기 어려울 때가 많다”고 말했다.

보이진 않는 곳이지만 어쩌면 가장 가까이서 ‘응급실 뺑뺑이’를 실감하고 있는 자리기도 하다. 차 실장은 “코로나 때만큼 병원 전원 및 선정에 성공하기 어려워진 것 같다”면서 “그때는 격리로 병실이 없는 상황이어서 기다리면 나가기라도 하는데 지금 (의료공백) 상황과는 또 다른 것 같다”고 말했다.

고(故) 윤한덕 국립중앙의료원 중앙응급의료센터장의 동판을 설명하는 김성중 중앙응급의료센터장. 연합뉴스

김성중 중앙응급의료센터장은 추석 명절을 앞두고 응급의료체계의 부담을 우려했다. 김 센터장은 “명절이 아닌데도 응급실 이용 환자가 하루 최대 3만 명 가까이 올라갈 때가 있었다”고 말했다. 김 센터장은 “전공의 이탈 초기 응급실 이용을 자제했던 경증 환자들이 다시 응급실을 찾고 있다”면서 경증 환자의 응급실 이용 자제를 당부했다.

이어 김 센터장은 ‘응급실 뺑뺑이’ 관련 경증·중증 환자를 구별해서 볼 필요가 있다고 지적했다. 여전히 대형병원 응급실에 술을 마시고 수액을 놔달라거나, 감기인데 열이 난다며 찾는 경증 환자들이 많다. 김 센터장은 “응급실에 가야 할 중증 환자가 갔는데도 퇴짜를 맞았다면 ‘뺑뺑이’가 맞다”면서 “하지만 응급실에 안 가도 될 경증 환자에게 이런 말이 해당하진 않는다”고 말했다.

댓글목록 0