[문화] 연 300만 접속하는 K문화백과사전…‘기생충’ ‘오겜’ 다 물어보세요

-

1회 연결

본문

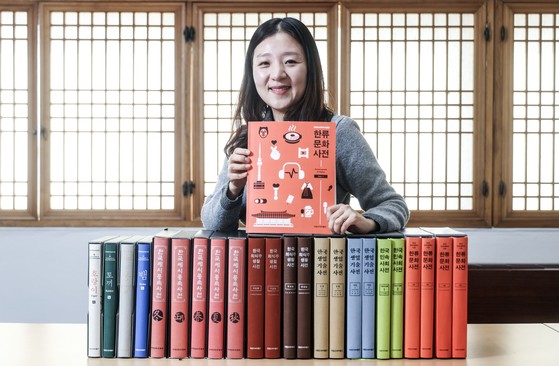

지난달 22일 서울 종로구 국립민속박물관에서 만난 백민영 국립민속박물관 전문위원. 최근 펴낸 한류문화사전을 포함해 한국민속대백과사전 편찬 작업을 진두 지휘하고 있다. 김성룡 기자

여기에 한류에 관한 모든 것을 담은 백과사전이 있다. ‘오징어 게임’이나 ‘치맥’ ‘응원봉’이 궁금하다면 인공지능(AI) 챗GPT나 딥시크에 물을 게 아니라 국립민속박물관(서울시 종로구)이 지난해 말 펴낸 ‘한류문화사전’(전 2권)을 보라. 한국의 의식주부터 잘 나가는 K팝·드라마·영화·웹툰 등을 표제어 453개, 사진 800여장, 원고지 4600여매로 해설했다. 외국인 자문위원을 포함해 전문가 129명이 참여한 최초의 한류 전문 백과사전이다.

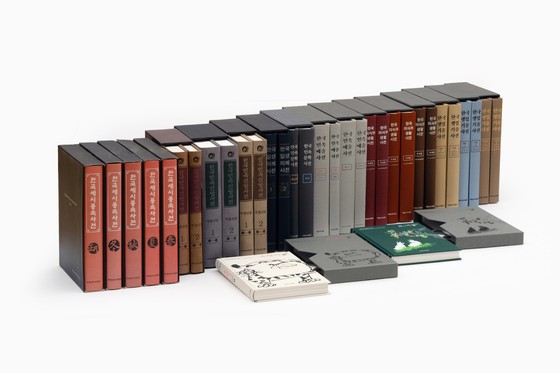

한국세시풍속사전(전 5권, 2004~2006)을 시작으로 20년간 한국민속대백과사전(8가지 주제, 누적 30권) 시리즈를 낸 박물관이 일종의 특별판으로 펴냈다. 실물사전은 공공기관용으로 한정 배포되지만 웹에서 무료 PDF를 내려받을 수 있다. 오는 5월부턴 웹 검색서비스에도 반영돼 표제어를 치면 바로 항목으로 연결된다. 연내 영어 번역본에 이어 순차적으로 중국어·스페인어도 나온다. 2010년 도입돼 2016년부터 본격화한 한국민속대백과사전 웹 검색서비스는 2022년부터 연 300만 조회를 넘어섰다.

국립민속박물관(서울시 종로구)이 2004년부터 펴낸 한국민속대백과사전은 8가지 주제에 누적 30권에 이른다. 여기에 최근 한류문화사전이 추가됐다. 사진 국립민속박물관

“코로나19 이후로 해외에서 사전 검색 접속이 확 늘었어요. 민속박물관이 웬 한류사전이냐 하겠지만 한류 콘텐트가 담아내는 우리 일상이 곧 21세기 한국 민속이죠.”

한류문화사전 편찬을 진두 지휘한 백민영(43) 전문위원의 말이다. 대학에서 민속학을 전공하고 서울역사박물관을 거친 그는 2011년 민속박물관에 사전 전담으로 입사했다. 고고학·역사학·인류학 등 다양한 전공을 지닌 사전팀(6명)을 이끌고 있다.

한류문화사전은 같은 표제어라도 기존의 한국민속대백과사전 시리즈와 달리 대중문화와 긴밀한 연관 속에 해설한다. 예컨대 ‘도깨비’의 경우 기존 풍속사전은 ‘도깨비씨름’ ‘도깨비감투’ 같은 설화와 연관하거나 무속신앙으로서 ‘도깨비굿’이나 마을의례인 ‘도깨비제’를 빌어 설명한다. 반면 한류문화사전은 판타지로맨스물 ‘도깨비’(2016)를 별도로 다룬다. 드라마에 등장하는 저승사자나 삼신할머니 같은 존재를 원귀·환생·윤회와 엮으면서 한국문화의 깊은 뿌리를 소개하는 식이다.

“예컨대 영화 ‘기생충’(2019)과 연관해 반지하 주택과 짜장라면 등을 언급하고, 별도 표제어를 통해 이들이 현대 한국인의 주·식생활에서 어떤 의미가 있는지 설명해요. 이런 식으로 꼬리에 꼬리를 물고 현대와 민속이 만나죠. 전체 표제어 중 30%가 대중문화 소재랍니다.”

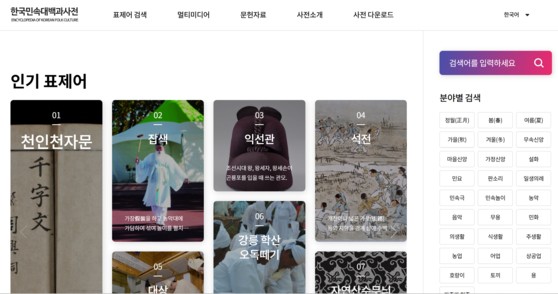

한국민속대백과사전의 웹검색서비스(https://folkency.nfm.go.kr) 첫 화면. 검색어를 치면 표제어 외에 연관어가 제시돼 꼬리에 꼬리를 물고 문화 탐색을 할 수 있다. 사진 웹페이지 캡처

표제어 선정은 박물관 사전편찬팀뿐 아니라 ‘흑백요리사’에 출연한 이탈리아 출신 파브리 셰프 등 다양한 전문가 의견을 폭넓게 반영했다. 453개 중 절반가량이 음식 관련 표제어다. ‘떡국’ ‘김밥’ 같은 요리 외에 ‘밥 한번 먹자’의 의미와 ‘먹방’ 같은 신조어도 소개된다. “외국인들은 불판·주방가위 등 조리 도구의 배경이나 ‘싱겁다’ ‘매운맛’ 같은 표현·정서에도 관심이 많다”는 설명이다. 대중문화 콘텐트의 경우 국내외 흥행과 해외 수상, 빌보드 차트 등 객관적 지표를 바탕으로 선정했다.

고문헌 등 사료를 바탕으로 하는 민속사전과 달리 대중문화는 정립된 연구 성과가 없어 ‘사전’으로 체계화하기 쉽지 않다. ‘웹툰’의 발전과 관련해서도 국내 양대 플랫폼(네이버·카카오)이 ‘서비스의 혁신’을 두고 서로 성과를 내세우는 바람에 원고를 여러 번 검토·수정했다고 한다.

더 힘들었던 건 대중문화 콘텐트의 이미지 사용. 아이돌·배우의 기획사와 일일이 접촉한 끝에 지정된 사진만 쓸 수 있었다. 빠듯한 예산 탓에 사진값이 한도를 넘어서거나 저작권자가 불분명한 경우 포기한 경우도 허다하다. 때문에 일부 아이돌그룹은 앨범 표지로 대체했고, ‘쉬리’는 영화포스터도 못 실었다.

지난달 22일 서울 종로구 국립민속박물관에서 만난 백민영 국립민속박물관 전문위원. 최근 펴낸 한류문화사전을 포함해 한국민속대백과사전 편찬 작업을 진두 지휘하고 있다. 김성룡 기자.

백 위원은 한류문화사전을 통해 외국인 뿐 아니라 한국인 스스로도 잘 몰랐던 풍습과 유래를 확인할 수 있다고 강조했다.

“예를 들어 한국의 젓가락은 젓가락 문화권에서도 독특하게 금속제라는 특징이 있어요. 고대서부터 쓰던 쇠젓가락 전통을 이은 데다 특유의 재료 손질·양념과 맞물리면서 식기도 도자기·유기·스테인리스가 일반적이죠. 이런 게 어우러진 한국 식문화를 ‘젓가락’이라는 표제어와 연관어를 통해 이해하도록 했죠. 특히 웹에선 그간 나온 모든 사전들의 관련 항목을 검색 한번에 확인할 수 있어요.”

2004년 첫 사전이 나온 이래 20년이 흐르면서 그새 달라진 풍습·인식도 반영한다. ‘복날’이라는 표제어에 사내아이들이 계곡에서 알몸으로 물놀이 하는 사진이 실려 있었는데, 이를 두고 ‘성인지 감수성 차원에서 좋지 않다’는 의견이 들어와서 몇 년 전에 교체했다고 한다. 당대 문화를 반영하는 한류문화사전도 필요시 계속 보완해갈 생각이다.

“기존의 민속연구에 더해 이번에 대중문화까지 데이터를 많이 쌓았으니 앞으로도 촘촘하게 전문사전을 늘려갈 계획입니다. 민속박물관이 소장한 유물과 디지털아카이브 약 100만건을 활용한 웹사전에선 생생한 이미지와 영상자료를 만날 수 있으니 많이 찾아주세요.”

댓글목록 0